○金山町役場服務規則

昭和39年3月31日

規則第13号

(目的)

第1条 金山町役場における服務については、別に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(この規則によりがたい事件の処理)

第2条 事務処理について、この規則により難い事件が発生したときは、町長の指揮を受けなければならない。

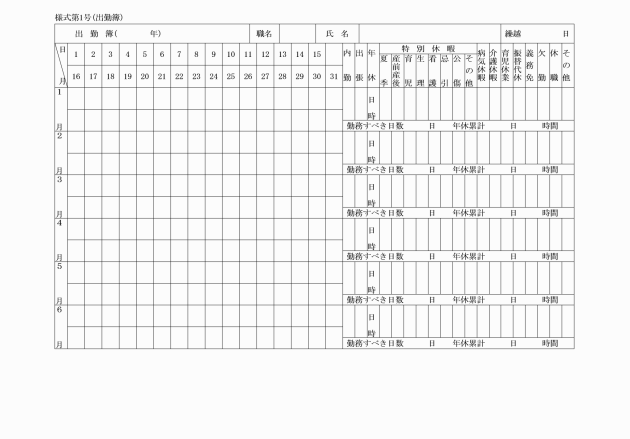

(出退勤記録等)

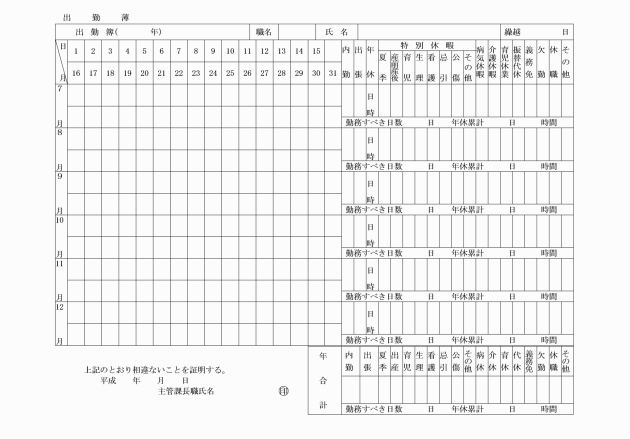

第3条 職員が出勤したとき、又は退庁したときは、タイムレコーダー等により、その出勤時刻又は退勤時刻を庶務事務システム(電子計算組織を利用して年次有給休暇等、旅行、時間外勤務等に関する事項についての請求、承認及び命令に関する事務の処理を行うシステムをいう。以下同じ。)に自ら記録しなければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合は、出勤簿(様式第1号)に押印してこれに代えることができる。

2 職員は、出勤時刻を過ぎて出勤したとき、又は退庁時刻前に退庁しようとするときは、庶務事務システムに理由及び時間等を入力して所属長の承認を得なければならない。ただし、庶務事務システムにより難い場合にあつては、休暇等整理簿(様式第2号)に理由及び時間等を記入して所属長の承認を得ることができる。

3 第1項ただし書の出勤簿は、各課(室を含む。)において管理し、当該年分が完了したときにおいて総務課に引き継ぐものとする。

4 第1項ただし書の出勤簿の保管責任者は総務課長とし、毎朝出勤時限後、出勤簿を調査の上、押印されていないものについては枠印を押し、その事由を調査し、次の区分に従つて表示することとする。

(1) 公務出張の場合

注意

表示は旅行命令簿の日数と符合することとし、休日及び勤務を要しない日(日曜等)においても出張に当たる場合には明瞭に と表示すること。

と表示すること。

(2) 出勤時限に遅れて出勤した場合

ア 公務の場合

イ 私事の場合

ウ 交通機関の事故による不可抗力の原因の場合

注意

前記ウの場合は、金山町職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年金山町条例第2号)により特別休暇と規定されているので遅刻とはならないが便宜上上記のように取り扱い、届書を所属長を経て、町長に提出すること。

(3) 年次有給休暇

(4) 特別休暇

ただし、交通機関の事故による不可抗力の原因の場合を除く。

(5) 組合休暇

(6) 欠勤したとき

(7) 早退したとき

(8) 無断欠勤したとき

(9) 休職者

(時間外登退庁)

第4条 勤務時間外又は休日に登庁した者は、その登退庁を庶務事務システムに記録しなければならない。

(旅行届)

第5条 休日を除き、2日以上にわたり私用のため旅行しようとするときは、その期間及び連絡先を届け出なければならない。

(官公庁への出頭の届出)

第6条 職員が裁判所の召喚に応じ、又は国会及び地方議会の調査に応じて出頭する場合は、その内容、期日及び出頭先を届け出なければならない。

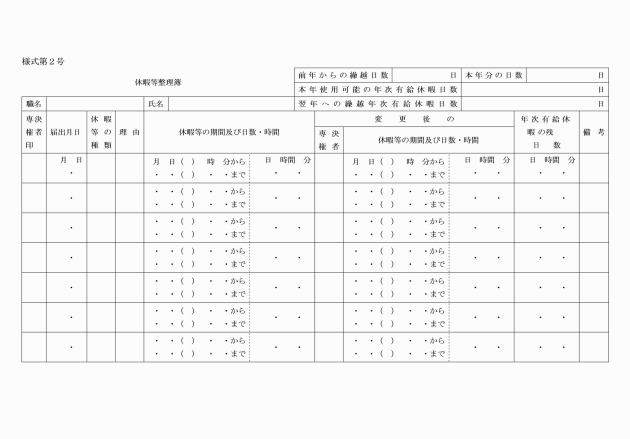

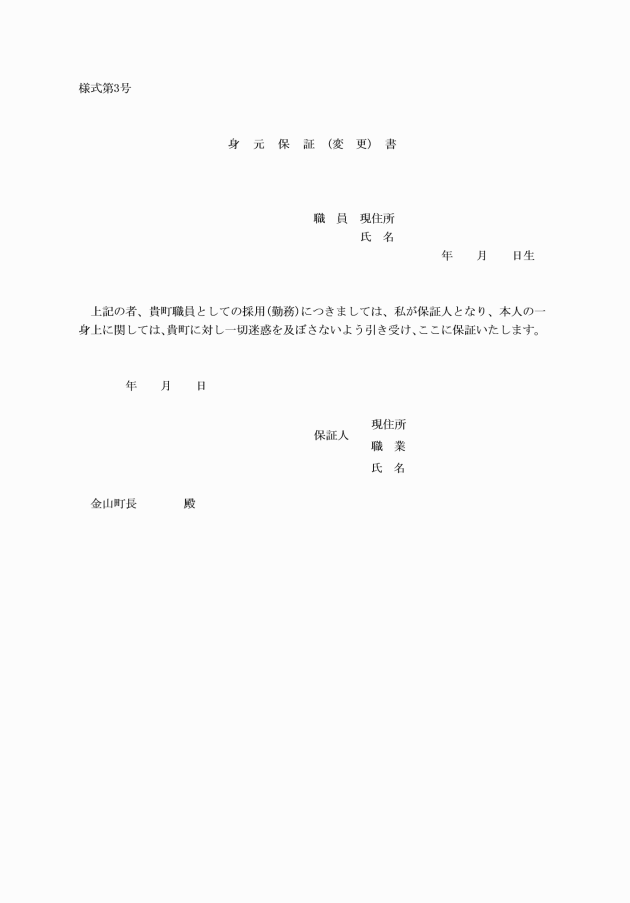

(新任者の書類提出)

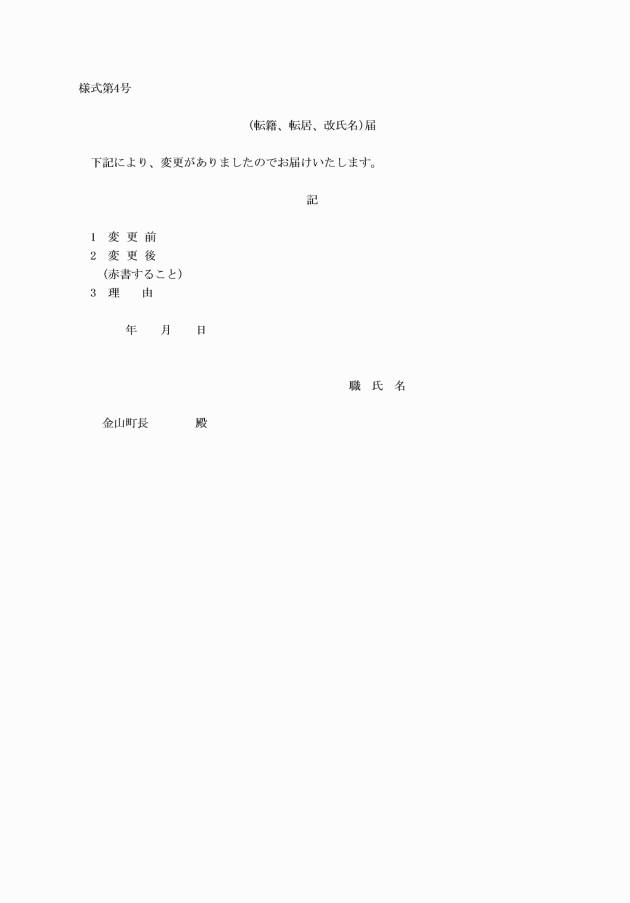

第7条 新任者は、着任のとき、履歴書、服務の宣誓書及び様式第3号による身元保証(変更)書を所属長を経て総務課長に提出し、併せて使用する印鑑を総務課長に届け出なければならない。履歴事項、身元保証及び印鑑を変更したときも、また同様とする。

(事務引継)

第9条 退庁後監守を要する物品は、退庁の際当直員に引き継がなければならない。

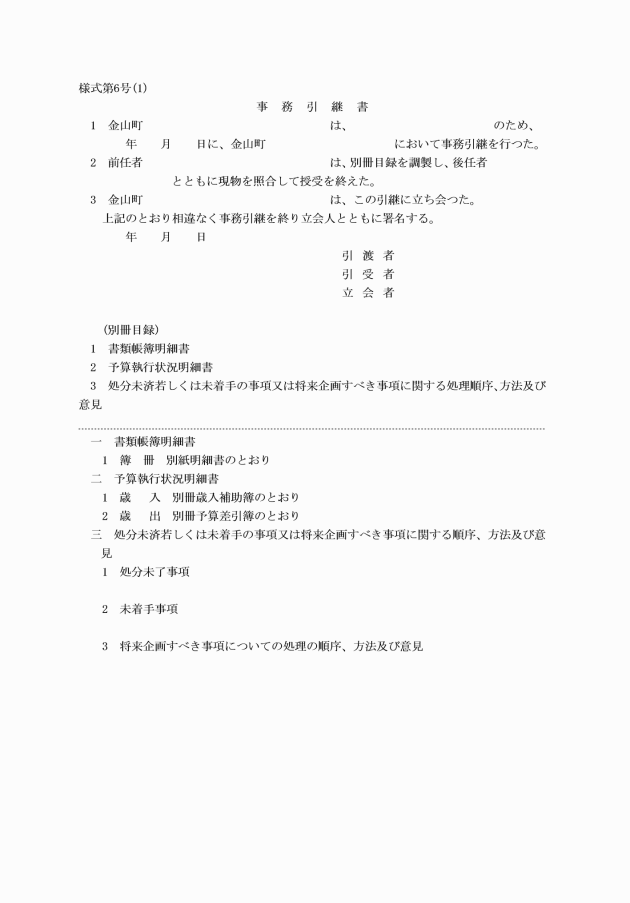

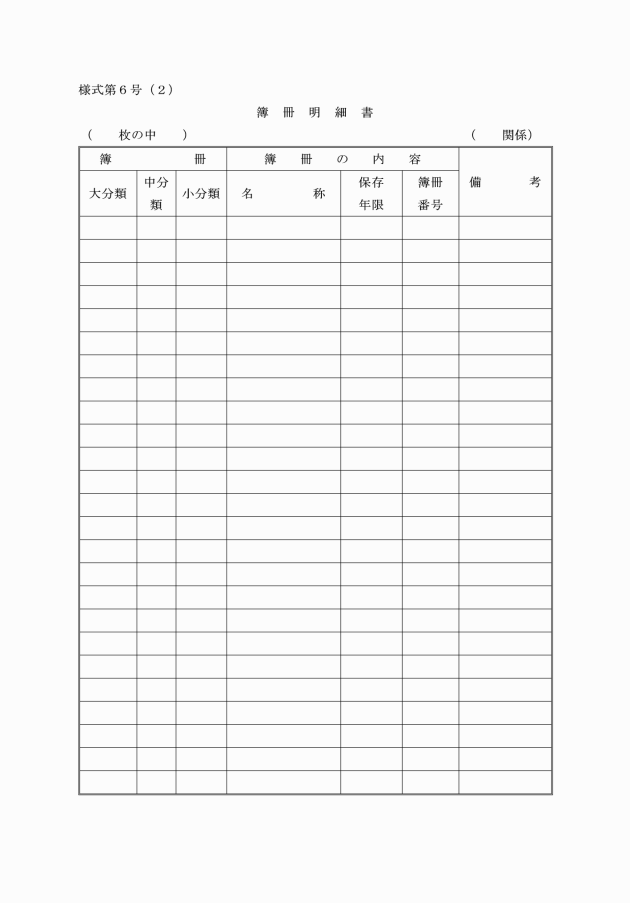

第10条 転任、転勤、退職又は休職の場合は、すみやかに担任事務並びにその保管にかかる文書及び物件を後任者又は所属課長の指定した者に様式第6号による事務引継書とともに引き継がなければならない。ただし、引継は、その引渡を受ける者の上司が立合つて行うものとする。

(出張命令)

第11条 職員の出張命令は、別に定めるところにより行う。

(出張中の事故)

第12条 出張中次の各号の一に該当する場合においては、その理由を具し、直ちに上司の指揮を受けなければならない。

(1) 日程又は用務地の変更をする必要があるとき。

(2) 疾病その他事故により執務することができないとき。

(3) 天災事変等のため旅行を継続することができないとき。

(出張の復命)

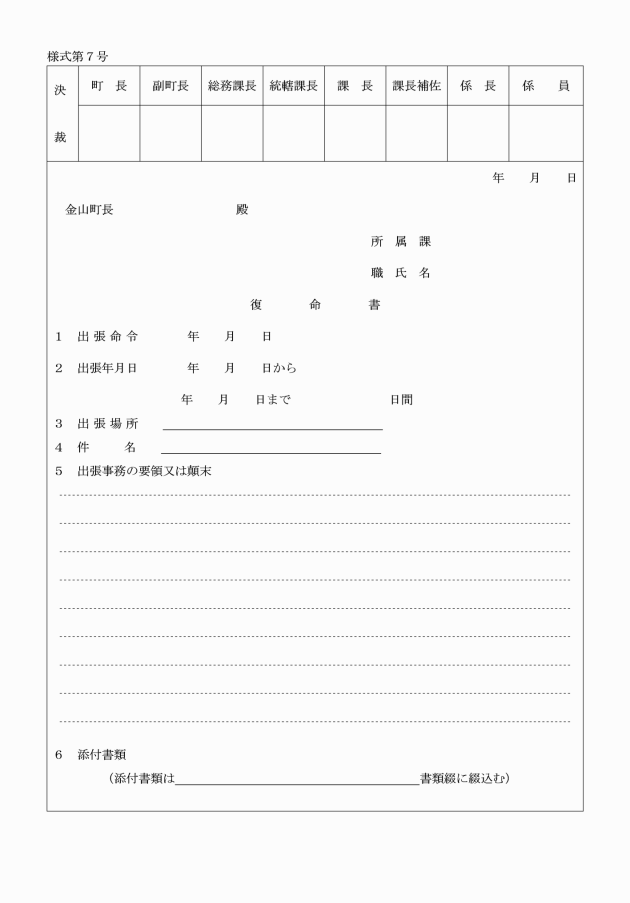

第13条 出張をおえたものは、直ちに口頭で復命し、重要なものについては更に書面(様式第7号)で復命しなければならない。

附則

1 この規則は、昭和39年4月1日から施行する。

2 金山町処務規程は、廃止する。

附則(昭和40年3月16日規則第12号)

この規則は、昭和40年4月1日から施行する。

附則(昭和41年12月26日規則第17号)

1 この規則は、昭和42年1月1日から施行する。

2 第29条に規定する文書の番号は、昭和41年度に限り、昭和41年1月1日から昭和42年3月31日までの一連番号とする。

附則(昭和43年6月29日規則第4号)

この規則は、昭和43年7月1日から施行する。

附則(昭和44年3月31日規則第21号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

附則(平成7年3月13日規則第6号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。ただし、この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式第7号(甲)の様式による用紙については、当分の間これを取り繕つて使用することができる。

附則(平成14年12月25日規則第17号)

この規則は、平成15年1月1日から施行する。

附則(平成16年8月20日規則第13号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成16年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 平成16年4月1日現在、身元保証に係る変更があるすべての職員は、改正後の規則第55条後段の規定を適用し、その後に変更があつた職員も、また同様とする。

附則(平成19年3月26日規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成19年7月5日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和6年3月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和6年10月1日規則第17号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。