○金山町財務規則

昭和58年12月24日

規則第9号

目次

第1章 総則

第1節 通則(第1条―第5条)

第2節 出納員その他の会計職員(第6条―第9条)

第2章 予算

第1節 予算の編成(第10条―第15条)

第2節 予算の執行(第16条―第27条)

第3章 収入

第1節 調定(第28条―第36条)

第2節 収納(第37条―第55条)

第4章 支出

第1節 支出負担行為(第56条・第57条)

第2節 支出(第58条―第63条)

第3節 支払(第64条―第84条)

第4節 振替収支等(第85条―第87条)

第5章 収入、支出の整理(第88条―第94条)

第6章 決算(第95条・第96条)

第7章 契約

第1節 一般競争入札(第97条―第107条)

第2節 指名競争入札(第108条―第112条)

第3節 随意契約等(第113条―第116条)

第4節 契約の締結(第117条・第118条)

第5節 契約の履行(第119条―第128条)

第8章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金(第129条―第131条)

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券(第132条―第138条)

第9章 物品

第1節 通則(第139条・第140条)

第2節 取得(第141条―第145条)

第3節 出納、管理及び保管(第146条―第153条)

第4節 処分等(第154条―第159条)

第10章 債権

第1節 通則(第160条―第164条)

第2節 債権の整理等(第165条―第171条)

第3節 債権の内容の変更及び免除等(第172条―第181条)

第11章 基金(第182条・第183条)

第12章 指定金融機関

第1節 通則(第184条―第189条)

第2節 出納(第190条―第195条)

第3節 検査(第196条―第199条)

第13章 雑則(第200条―第205条)

附則

第1章 総則

第1節 通則

(目的)

第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号。以下「令」という。)、地方自治法施行規則(昭和22年内務省令第29号)その他別に定めるものを除くほか金山町の財務に関し、必要な事項を定めることを目的とする。

(1) 課 金山町課設置条例(平成17年金山町条例第2号)第1条に規定する課をいう。

(2) 事務局 教育委員会、選挙管理委員会、監査委員、農業委員会及び議会の各事務局をいう。

(3) 歳入徴収担当者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、歳入の調定、納入の通知及び債権の督促を行う者をいう。

(4) 支出負担行為担当者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、支出負担行為を行う者をいう。

(5) 支出命令者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、会計管理者に対して支出の命令を行う者をいう。

(6) 契約担当者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を行う者をいう。

(7) 物品管理者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、物品を取得し、管理し、及び処分し、並びに会計管理者に対して物品の出納の通知を行う者をいう。

(8) 債権管理者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、債権について、強制執行その他の保全及び取立てに関し必要な措置をとる者をいう。

(9) 基金管理者 町長又はその委任を受け、若しくは専決により、基金の管理に関する事務を行う者をいう。

(10) 電子決裁 別に定めるところにより決裁することができる者が、財務会計システム(電子計算組織を利用して財務会計に関する事務の処理を行うためのシステムをいう。以下同じ。)上の電磁的記録により決裁し、合議し、及び回議することをいう。

(電子決裁)

第2条の2 財務に関する事務のうち、次に掲げるものの決裁は、電子決裁により行うことができる。

(1) 歳入の調定

(2) 支出負担行為及び支出命令

(3) 歳出予算の流用

(4) 予備費の充用

(5) 歳出予算の配当替え

(6) 物品の管理

(7) その他町長が必要と認めた事務

2 前項の電子決裁による帳票については、電磁的記録による帳票を原本とする。

(1) 歳入を徴収すること。

(2) 配当予算の範囲内で支出負担行為及び支出命令を行うこと。

(3) 収入の原因となる契約を締結すること。

(4) 物品の取得、管理及び処分を行うこと。

(5) 物品の出納の通知を行うこと。

(6) 債権の管理及び処分を行うこと。

(7) 歳入歳出外現金及び保管有価証券の出納の通知を行うこと。

(総務課長に対する合議)

第4条 課及び事務局の長は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ総務課長に合議しなければならない。

(1) 建設事業に係る歳入の分担金及び負担金の額を決定しようとするとき。

(2) 国庫支出金及び県支出金について申請し、及び実績を報告しようとするとき。

(3) 歳入について、減免し、徴収を猶予し、及び徴収を停止しようとするとき。

(4) 寄附を受領しようとするとき。

(5) 権利の放棄をしようとするとき。

(6) 不動産の貸借契約を締結し、又は使用を許可しようとするとき。

(7) 基金の積み立て及び処分をしようとするとき。

(8) 予算に関係ある条例、規則その他規程等を設定し、及び廃止し、並びに当該規程等のうち予算に関係ある部分を変更しようとするとき。

(会計管理者に対する合議)

第5条 課及び事務局の長は、次の各号に掲げる場合においては、あらかじめ会計管理者に合議しなければならない。

(1) 歳入(町税及び町税に付帯する税外収入を除く。)について、減免し、徴収を猶予し、及び徴収を停止しようとするとき。

(2) 町債を借り入れようとするとき。

(3) 歳出予算の節の区分のうち、次に掲げる経費に係る支出負担行為をしようとするとき。

ア 委託料(1件の金額100万円以内のものを除く。)

イ 工事請負費(1件の設計金額100万円以内の工事に係るものを除く。)

ウ 備品購入費(1品目100万円以内のものを除く。)

エ 公有財産購入費(1件の金額100万円以内のものを除く。)

オ 貸付金(1件の金額100万円以内のものを除く。)

第2節 出納員その他の会計職員

(出納員その他の会計職員の設置)

第6条 会計管理者の事務を補助させるため、出納員、現金取扱員、物品取扱員及び会計員(以下「会計職員」という。)を置く。

2 出納員は、出納係長及び町長が会計管理者と協議して定める職にある者をもつて充てる。

3 現金取扱員及び物品取扱員は、町長が会計管理者と協議して定める職にある者をもつて充てる。

4 会計員は、出納室の職員をもつて充てる。

(会計事務の委任)

第7条 会計管理者は、別に定めるところにより、課及び事務局の出納員の対してその所管に属する収入金の収納に関する事務を委任する。

(1) 現金取扱員 その所管に属する収納金の収納

(2) 物品取扱員 その所管に属する物品の出納

(事務の引継ぎ)

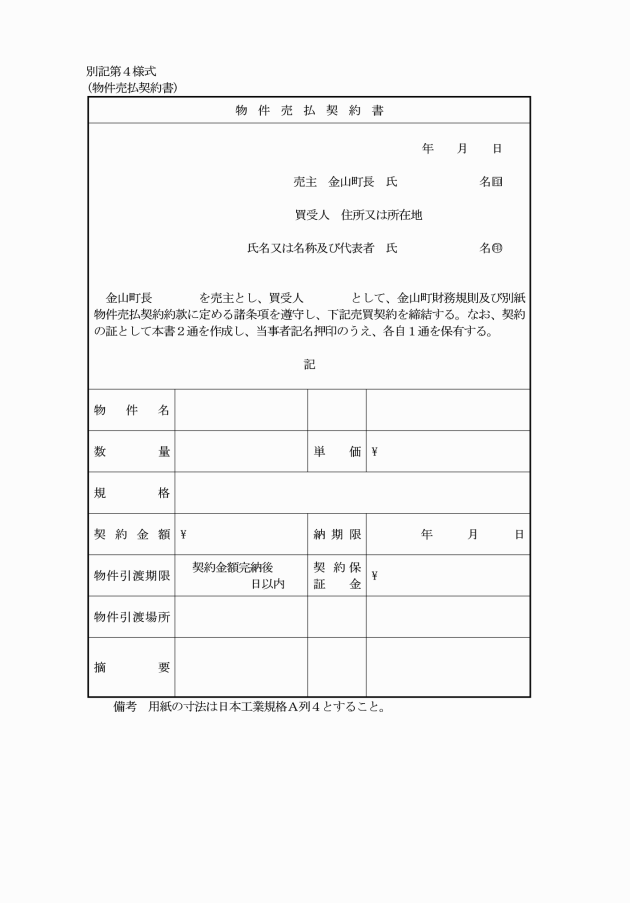

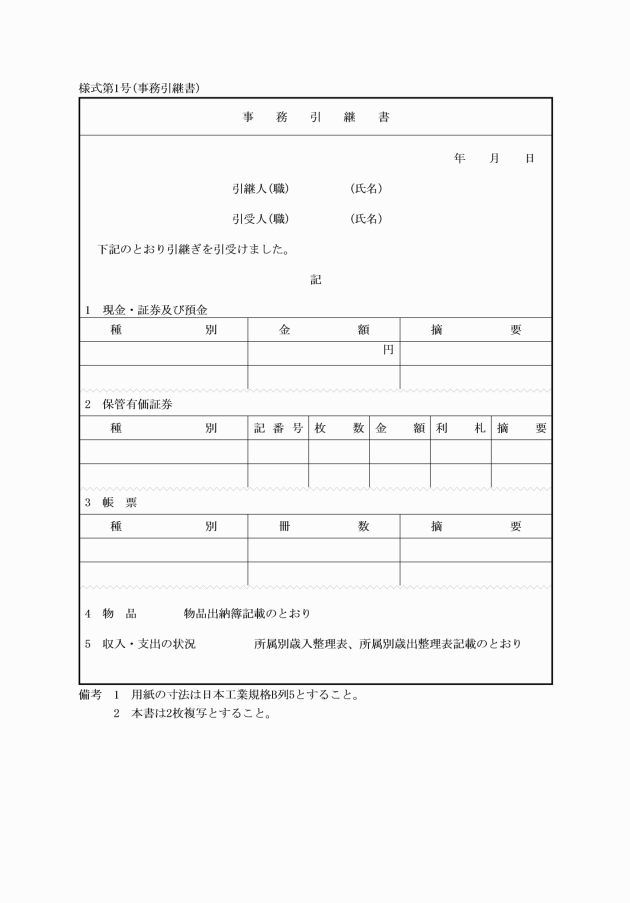

第8条 会計職員(会計員を除く。)に異動があつたときは、前任者は、発令の日から5日以内にその所管に係る現金、物品、帳簿等を事務引継書(様式第1号)により後任者に引き継がなければならない。

2 前項の事務引継書は、3通作成し、現物と対照のうえ、前任者及び後任者が記名するとともに、各1通を保有しなければならない。

3 後任者は、前2項の事務引継ぎを終つたときは、他の1通を添えて5日以内に会計管理者に報告しなければならない。

4 前任者が事故その他の理由により自ら引き継ぐことができないときは、会計管理者が命じた職員がその手続をしなければならない。

(印鑑の通知)

第9条 会計管理者は、指定金融機関にその使用する印鑑を通知しなければならない。

第2章 予算

第1節 予算の編成

(予算の編成方針)

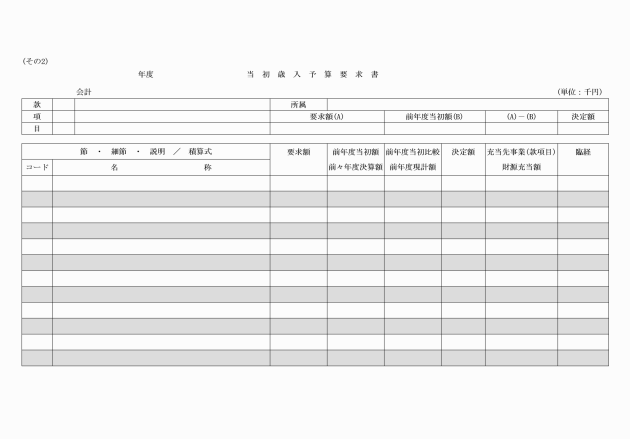

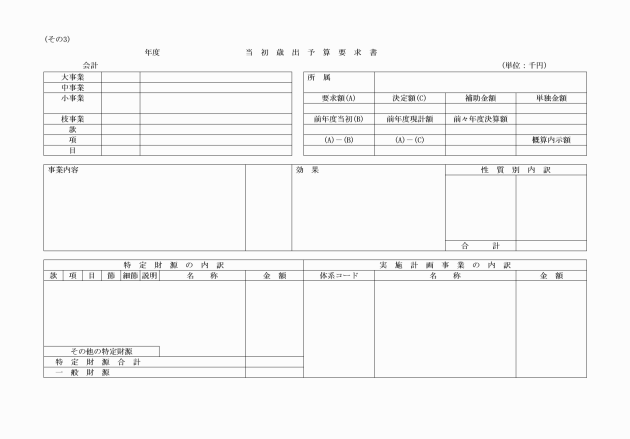

第10条 総務課長は、町長の命を受けて翌年度の予算編成方針を定め、毎年12月5日までに課及び事務局の長に通知しなければならない。

(予算の査定及び調整)

第12条 総務課長は、予算見積書の提出を受けたときは、その内容を調査し、課及び事務局の長の意見を徴して必要な調整を行い、町長の査定を受けなければならない。

2 総務課長は、町長の査定が終了したときは、その結果を課及び事務局の長に通知するとともに当該見積額等の査定に基づいて、予算及び令第144条第1項各号に規定する説明書を作成しなければならない。

2 前項による補正予算見積書の提出の時期については、そのつど総務課長が定める。

3 前条の規定は、補正予算の査定及び調整について準用する。

4 前3条の規定は、暫定予算について準用する。

(歳入歳出予算の区分)

第14条 歳入歳出予算の款項及び目節の区分は、地方自治法施行規則第15条に規定する区分を基準として毎年度歳入歳出予算及び歳入歳出予算事項別明細書の定めるところによる。

(歳入歳出予算現計の整理)

第15条 総務課長は、予算現計簿(様式第10号)を備え、歳入歳出予算の現計を常に明確にしておかなければならない。

第2節 予算の執行

(予算の通知)

第16条 総務課長は、予算が成立したとき又は町長が予算の専決処分をしたときは、直ちにその内容を課及び事務局の長並びに会計管理者に通知しなければならない。

(予算の執行方針)

第17条 総務課長は、町長の命を受けて予算の計画的かつ効率的な執行を図るため、予算の成立後すみやかに、予算の執行計画を定めるに当たつて留意すべき事項を課及び事務局の長に通知しなければならない。

2 総務課長は、提出された予算執行計画書を調査し、必要な調整を行い、会計管理者と資金計画について協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の決裁があつたときは、すみやかに課及び事務局の長並びに会計管理者に当該決裁に係る予算執行計画書を送付して通知しなければならない。

4 予算の補正その他の理由により既定の予算執行計画を変更する必要が生じたときは、前3項の規定を準用する。

(予算執行の制限)

第19条 歳出予算のうち、その財源の全部又は一部に国庫支出金、県支出金、負担金、町債その他特定の財源を充てるものについては、当該財源が確定した後でなければ予算を執行することができない。ただし、当該予算の性質その他やむを得ない理由があるとき、又は当該財源の収入が確実に見込まれるときは、この限りでない。

2 前項の財源が減少したとき、又は減少する見込があるときは、当該減少した財源又は減少する見込の財源に見合う歳出予算を執行してはならない。ただし、やむを得ない理由があるときは、町長の承認を受けてこれを執行することができる。

(歳出予算の配当替え)

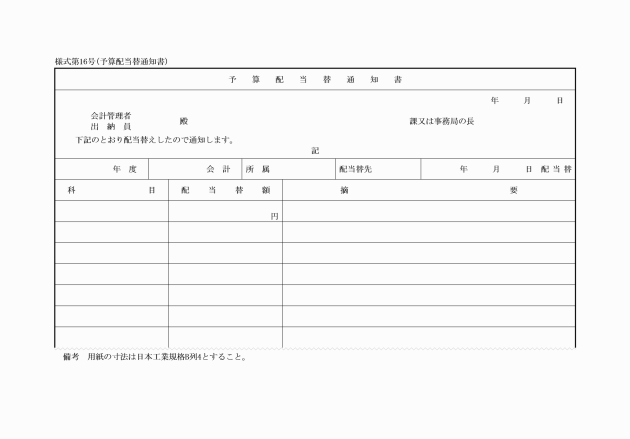

第21条 課及び事務局の長は、総務課長と協議のうえ配当を受けた歳出予算を必要に応じ予算配当替書(様式第15号)により課及び事務局の長に配当替えすることができる。

(歳出予算の流用)

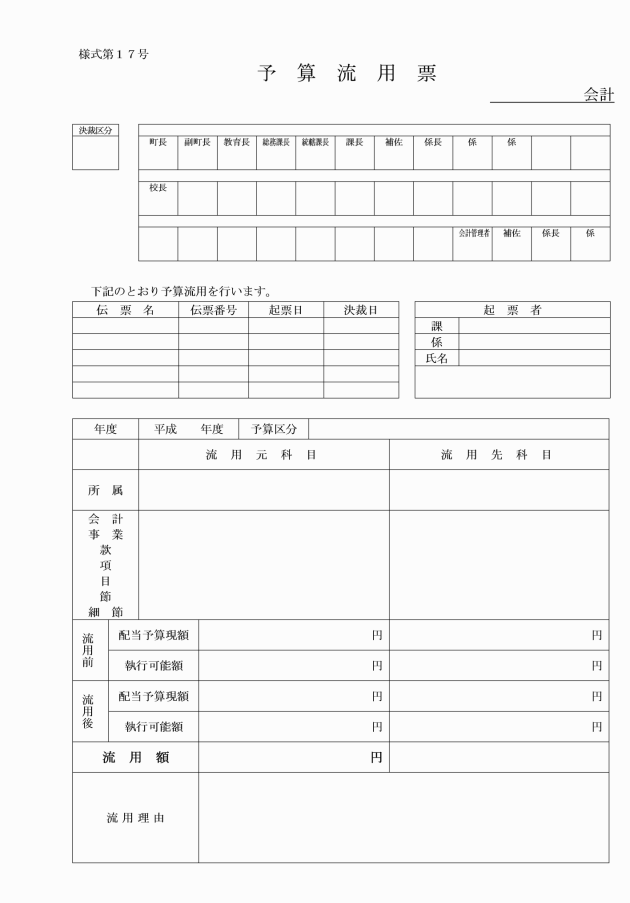

第22条 課及び事務局の長は、歳出予算の流用を必要とするときは、予算流用票(様式第17号)により総務課長に合議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 次の各号に掲げる歳出予算の流用増額は、することができない。

(1) 交際費

(2) 需用費のうち食糧費

3 課及び事務局の長は、第1項の決裁があつたときは、これを会計管理者に通知しなければならない。

(予備費の支出)

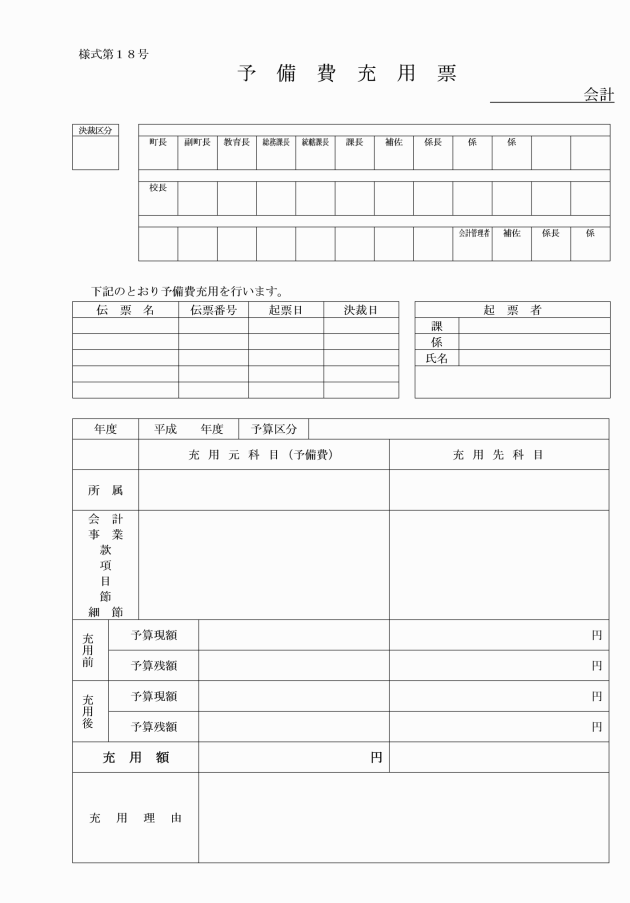

第23条 課及び事務局の長は、予備費の使用を必要とするときは、予備費充用票(様式第18号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の予備費充用票を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

3 総務課長は、前項の決裁があつたときは、これを課及び事務局の長に配当するとともに、会計管理者に通知しなければならない。

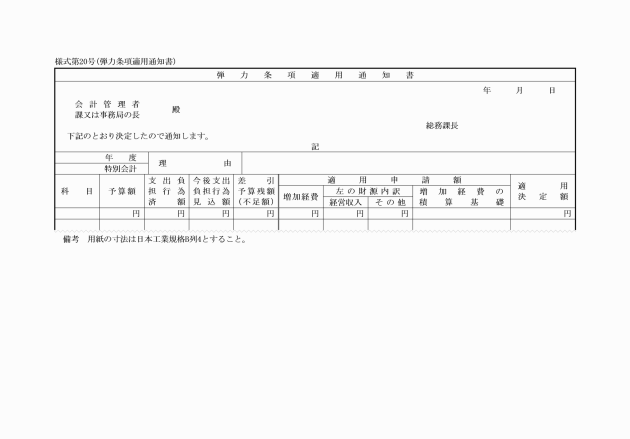

(弾力条項の適用)

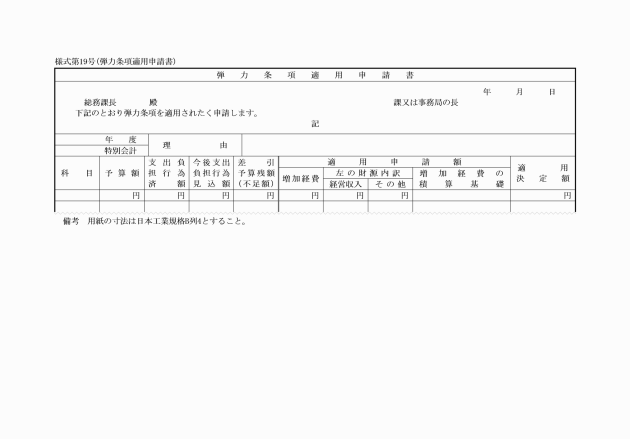

第24条 課及び事務局の長は、法第218条第4項の規定に基づいて弾力条項の適用を必要とするときは、弾力条項適用申請書(様式第19号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の弾力条項適用申請書を審査し、町長の決裁を受けなければならない。

(継続費の逓次繰越し)

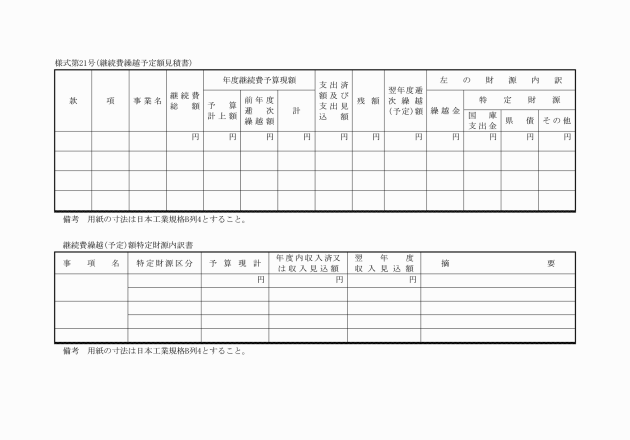

第25条 課及び事務局の長は、継続費の支払残額を翌年度に繰り越して使用するときは、当該年度の2月15日までに継続費繰越予定額見積書(様式第21号)を総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の見積書を審査し、町長の決裁を受けて繰越額を決定し、課及び事務局の長並びに会計管理者に通知しなければならない。

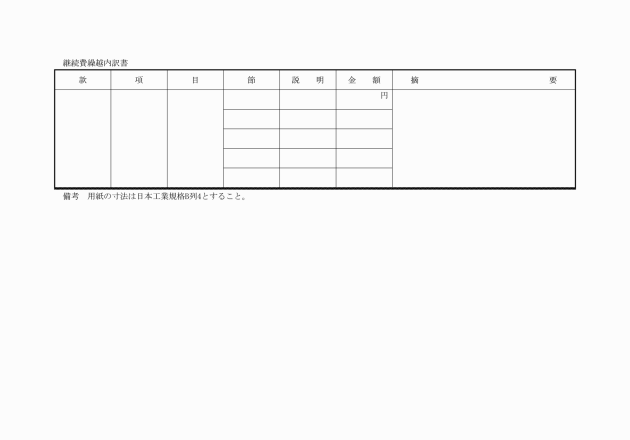

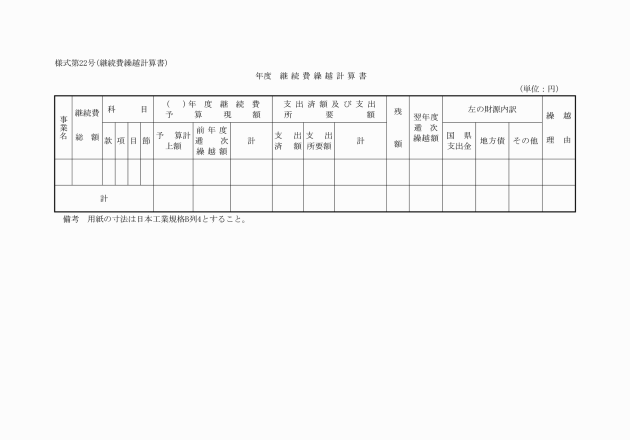

3 課及び事務局の長は、継続費の支払残額が翌年度に繰り越された場合は、継続費繰越計算書(様式第22号)を翌年度の5月10日までに総務課長に提出しなければならない。

4 総務課長は、前項の計算書を審査し、町長の決裁を受けて繰越額を確定し、繰越予算を課及び事務局の長並びに会計管理者に通知するとともに議会に報告するまでの手続きをしなければならない。

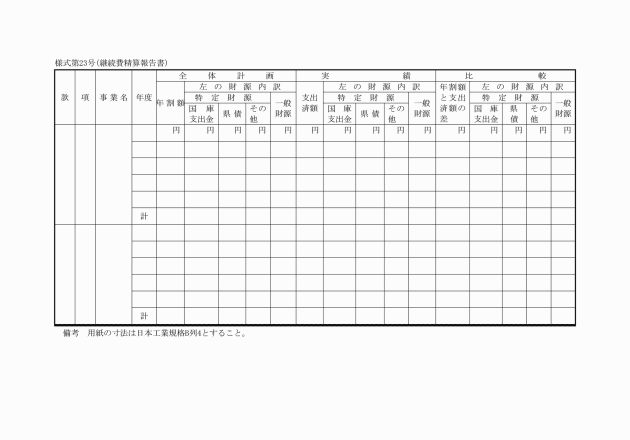

5 課及び事務局の長は、継続費に係る継続年度が終了したときは、継続費精算報告書(様式第23号)を作成し、すみやかに町長に提出しなければならない。

(繰越明許費及び事故繰越し)

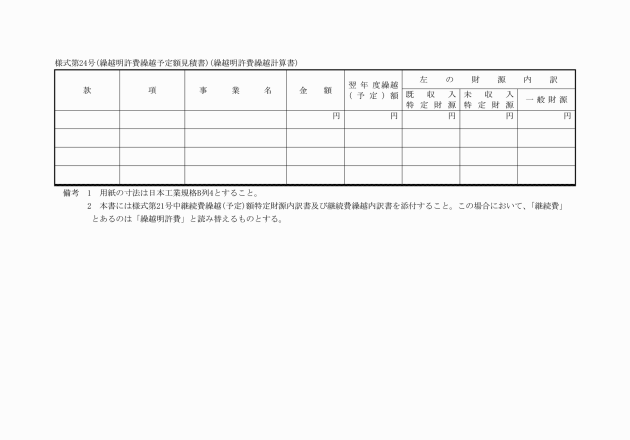

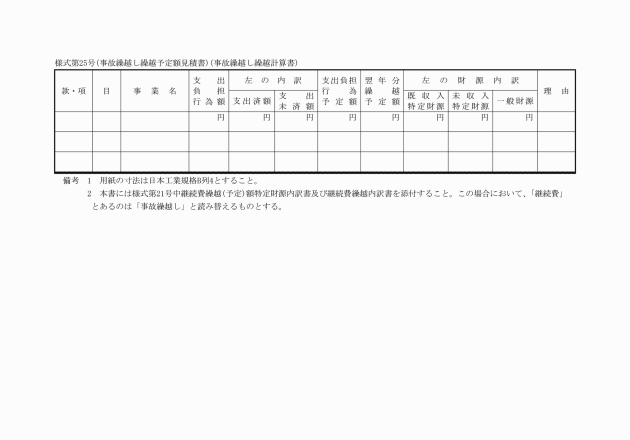

第26条 前条第1項から第4項まで及び第6項の規定は、繰越明許費又は事故繰越しに係る歳出予算を翌年度に繰り越す場合に準用する。この場合において、同条第1項及び第3項中「継続費の支払残額」とあるのは「繰越明許費又は事故繰越しに係る歳出予算の経費の金額」と、同条第1項中「継続費繰越予定額見積書(様式第21号)」とあるのは「繰越明許費繰越予定額見積書(様式第24号)」又は「事故繰越し繰越予定額見積書(様式第25号)」と、同条第3項中「継続費繰越計算書(様式第22号)」とあるのは「繰越明許費繰越計算書(様式第24号)」又は「事故繰越し繰越計算書(様式第25号)」と、それぞれ読み替えるものとする。

(課及び事務局の長の備付帳簿)

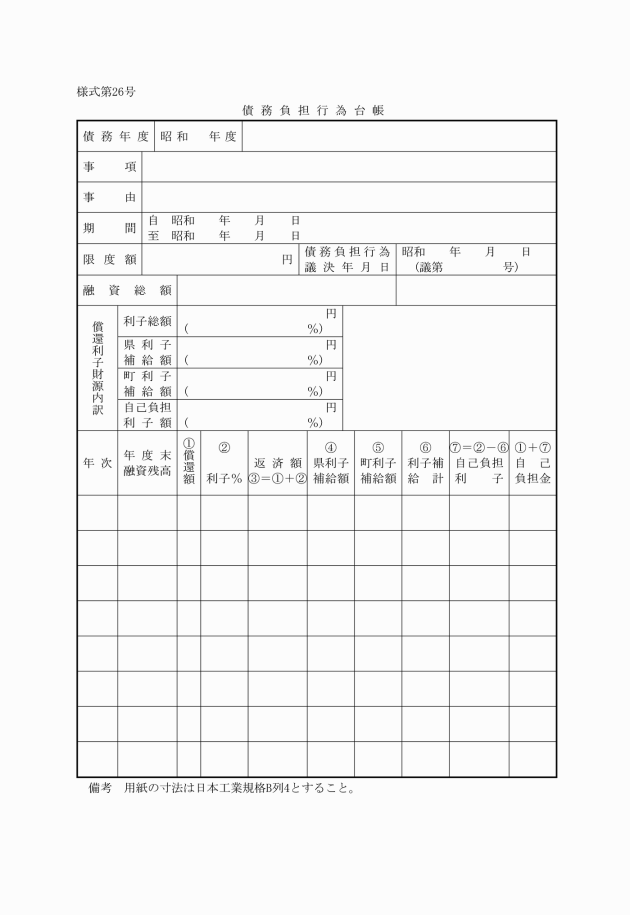

第27条 この章に特別の定めがあるもののほか、課及び事務局の長は債務負担行為台帳(様式第26号)を備え、これを整理しておかなければならない。

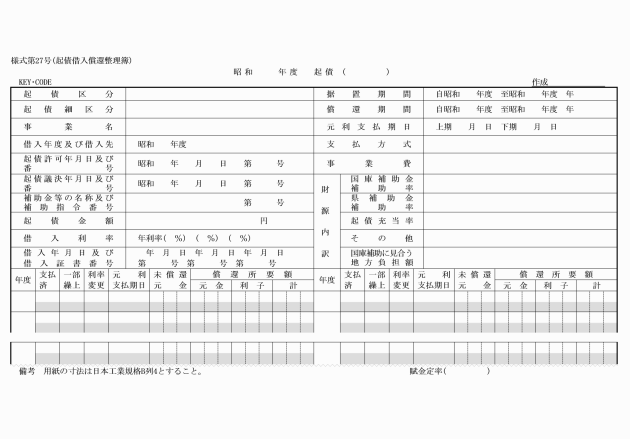

2 総務課長は、債務負担行為台帳の総括簿及び起債借入償還整理簿(様式第27号)を備え、その状況を整理しておかなければならない。

第3章 収入

第1節 調定

(調定)

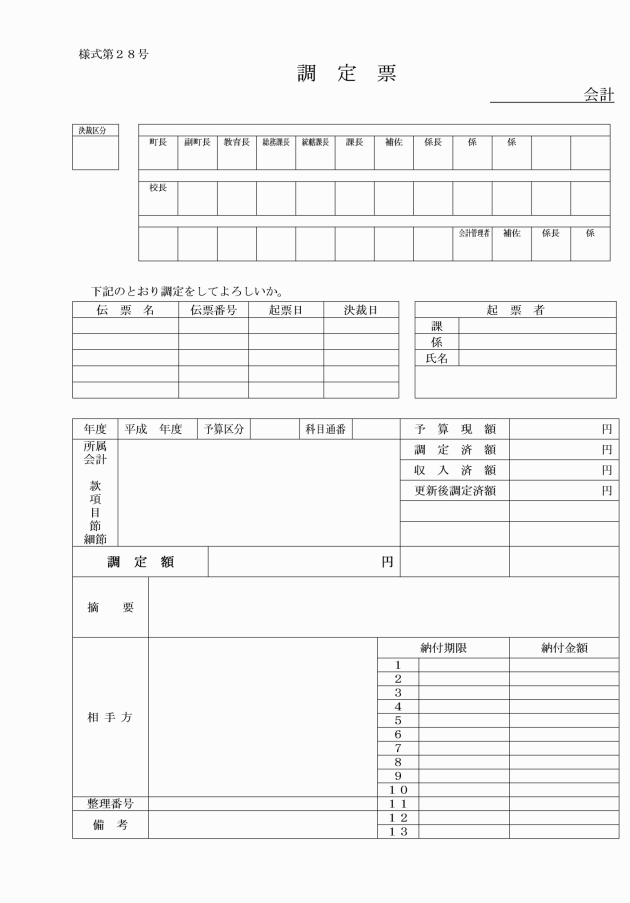

第28条 歳入徴収担当者は、歳入を調定しようとするときは、納期の一定した収入にあつては納期前までに、随時の収入にあつてはその原因の発生のつど調定票(様式第28号)により調定しなければならない。

2 歳入徴収担当者は、同一の歳入科目について同時に2人以上の納入義務者から徴収しようとするときは、調定票に集合して調定することができる。

(調定の変更)

第29条 歳入徴収担当者は、調定をした後において、当該調定をした額を変更しなければならない事由が生じたときは、直ちにその変更の事由に基づく増加額又は減少額について、前条の規定に準じて調定しなければならない。この場合は、減少額については朱書するものとする。

(分納金額の調定)

第30条 歳入徴収担当者は、法令、契約等の規定により歳入について分割して納付させる処分又は特約をしている場合においては、当該処分又は特約に基づく各納期が到来するごとに当該納期限に係る金額について調定しなければならない。ただし、定期に納付させる処分又は特約がある歳入については、一会計年度間に係るものに限り、2以上の納期に係る分を、一時に調定することができる。

(返納金の歳入調定)

第31条 歳入徴収担当者は、第84条の規定により戻入兼支出負担変更票を発した歳出の返納金で出納閉鎖期日までに戻入されていないものがあるときは、当該期日の翌日をもつて当該戻入されていない返納金について、現年度の歳入への組入れの調定をしなければならない。

(調定済額の繰越)

第32条 毎会計年度において調定した金額で出納閉鎖期日までに収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)は、翌年度の6月1日において翌年度の調定済額に繰り越すものとする。

2 前項の規定により繰り越した調定額で翌年度末までに収納済とならないものは、不納欠損として整理したものを除き、翌々年度の4月1日において翌々年度の調定済額に繰り越し、翌々年度末までになお収納済とならないもの(不納欠損として整理したものを除く。)については、その後逓次繰り越すものとする。

3 前2項の規定により調定額を繰り越す場合の手続は、歳入の調定の手続に準ずるものとする。

(納入の通知)

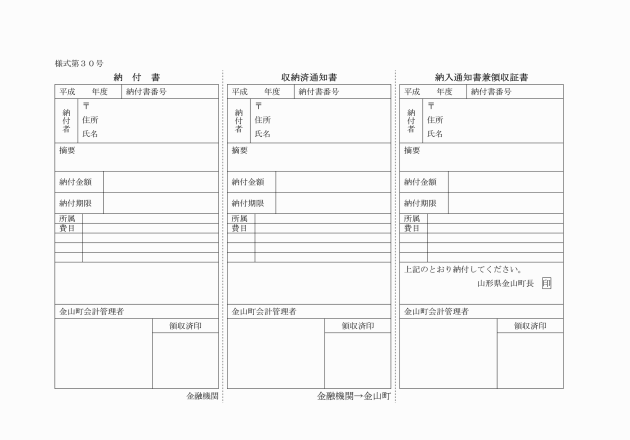

第34条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をしたときは、直ちに納入義務者に対し、特別の定めがある場合を除くほか15日以内の納期限を定め、納入通知書(様式第30号)を交付して納入の通知をしなければならない。

(納入通知書の再発行)

第35条 歳入徴収担当者は、納入義務者から納入通知書を亡失し、又は著しく汚損した旨の申出があつたときは、直ちに「再発行」と表示した納入通知書を当該納入義務者に再交付しなければならない。

(口頭等による納入の通知)

第36条 歳入徴収担当者は、歳入を即納させる場合で、第34条の規定による通知をすることができないときは、口頭又は掲示により、納入すべき金額及び令第154条第3項に規定する納入に必要な事項を納入義務者に通知しなければならない。

2 前項の規定によつて通知することができる歳入は、次のとおりとする。

(1) 使用料及び手数料

(2) 物品売払代金

(3) 寄附金

(4) 入札保証金及び契約保証金

(5) その他特に必要と認めるもの

第2節 収納

(現金等による納付)

第37条 歳入について納入の通知を受けた納入義務者は、指定された納期限までに現金で会計管理者、出納員又は指定金融機関、指定代理金融機関、収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)に納付しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、納入義務者は、令第156条第1項の規定に定める証券(以下「証券」という。)によつて納付することができる。

(指定納付受託者による納付)

第37条の2 町長は、法第231条の2の3第1項の規定により指定納付受託者を指定し、歳入を納付させようとするときは、次に掲げる事項について、あらかじめ会計管理者と協議しなければならない。

(1) 指定納付受託者の住所及び名称

(2) 指定納付受託者に納付させる歳入

(3) 指定の期日

(4) 前3号に掲げるもののほか、必要な事項

(1) 証明・閲覧及びコピー手数料 金銭登録機のレシート

(2) 入場料金 入場券

(3) 利用料金 利用券

3 前条第2項の規定による証券により納付を受けたときは、納入通知書、領収済通知書及び領収証書の各片に「証券納付」と表示し、証券の種類、番号、券面金額その他必要な事項を記入しなければならない。

(現金取扱員の領収した現金等の取扱い)

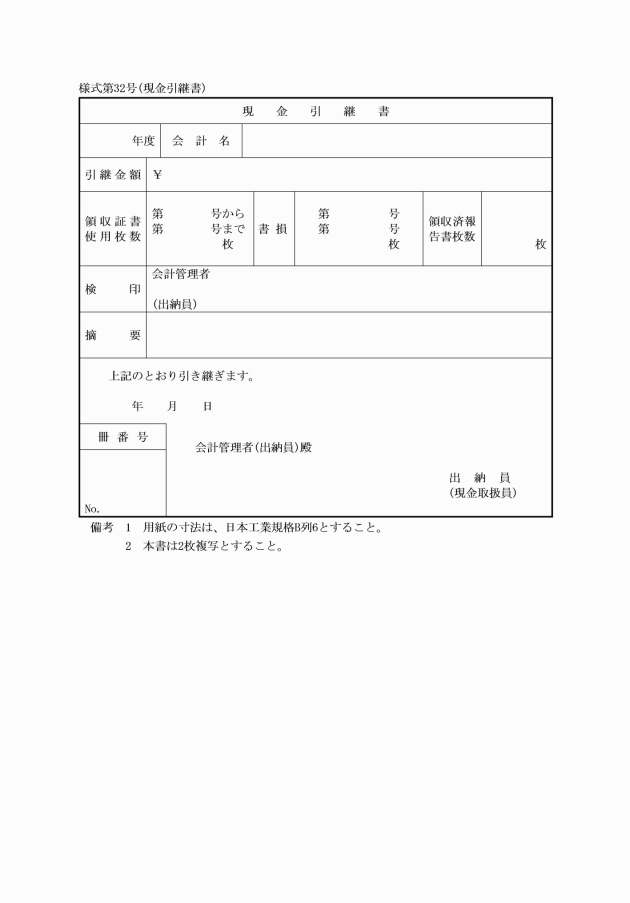

第39条 現金取扱員は、納入義務者から現金又は証券を領収したときは、すみやかに現金引継書(様式第32号)によつて、これを出納員に引き継がなければならない。

2 前項の現金引継書には、領収証書原符等関係書類を添付しなければならない。

3 出納員は、領収証書原符に記載された金額及び現金引継書に記載された金額に現金及び証券を照合した上でなければ第1項の現金及び証券の引継ぎを受けることができない。

4 前3項の規定は、出納員が現金取扱員から引継ぎを受けた現金又は証券を会計管理者に引き継ぐ場合にこれを準用する。

(収納済の通知)

第40条 会計管理者は、第38条の規定により歳入を収納したとき、及び指定金融機関から歳入を領収した旨の通知を受けたときは、歳入徴収担当者に収納済の通知をしなければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の収納済の通知を受けたときは、直ちに関係帳票を整理しなければならない。

(領収証書用紙等の取扱い)

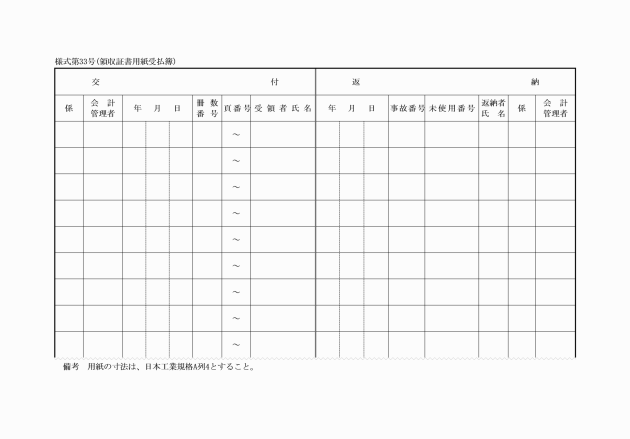

第41条 会計管理者は、領収証書用紙を、善良な管理者の注意をもつて管理し、領収証書用紙受払簿(様式第33号)によつてその受払の状況を明らかにしておかなければならない。

2 出納員又は現金取扱員は、領収証書用紙を亡失したときは、直ちにその旨を会計管理者に報告しなければならない。この場合において、現金取扱員にあつては、出納員を経由しなければならない。

3 会計管理者は、領収証書用紙を亡失したとき、又は前項の報告を受けたときは、直ちにその旨を町長に報告しなければならない。

4 町長は、前項の報告を受けたときは、当該領収証書用紙が無効である旨を公示するものとする。

(現金出納簿の記載)

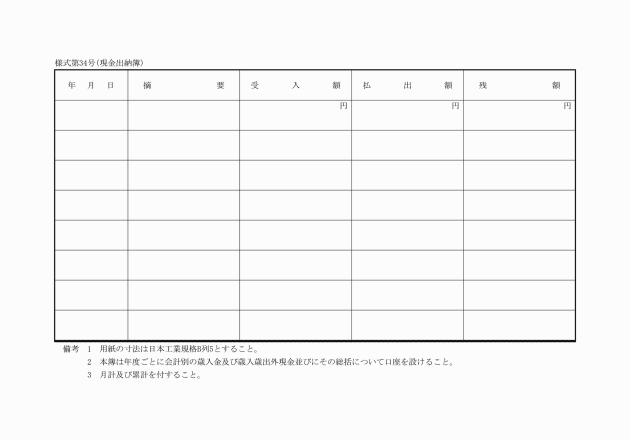

第42条 会計管理者又は出納員において領収した現金及び証券は、現金出納簿(様式第34号)にその受払状況を記載しなければならない。

(口座振替による歳入の納付手続)

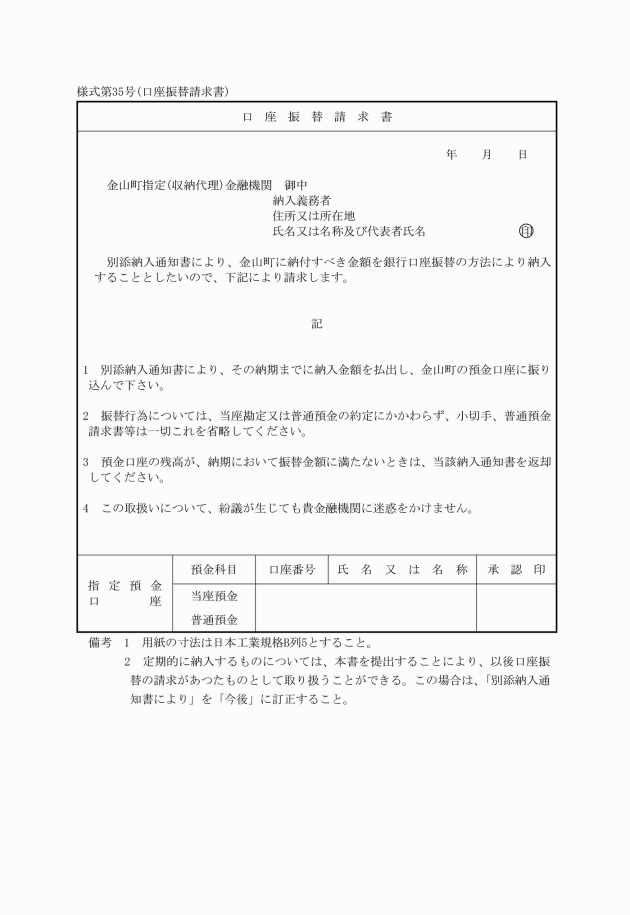

第43条 納入義務者は、指定金融機関等に対し、口座振替の方法により、歳入を納付しようとするときは、口座振替請求書(様式第35号)に納入通知書を添えてこれを当該金融機関に提出しなければならない。

(歳入の納付に使用することができる小切手の支払地)

第44条 歳入の納付に使用することができる小切手の支払地は、金山町の区域とする。

(証券の支払拒絶の場合の手続)

第45条 会計管理者は、指定金融機関から証券の支払拒絶により領収済額を取り消す旨の通知を受けたときは、歳入徴収担当者に当該通知に係る書面を送付しなければならない。

2 会計管理者及び歳入徴収担当者は、前項の通知を受けたときは、当該歳入ははじめから納付がなかつたものとして、関係帳票にこの旨を記載しなければならない。

3 会計管理者は、指定金融機関から第1項の通知を受けたときは、当該証券をもつて納付した者に対し、証券について支払を拒絶された旨及び既に交付した領収証書と引換えに当該証券を還付する旨を通知しなければならない。

(督促)

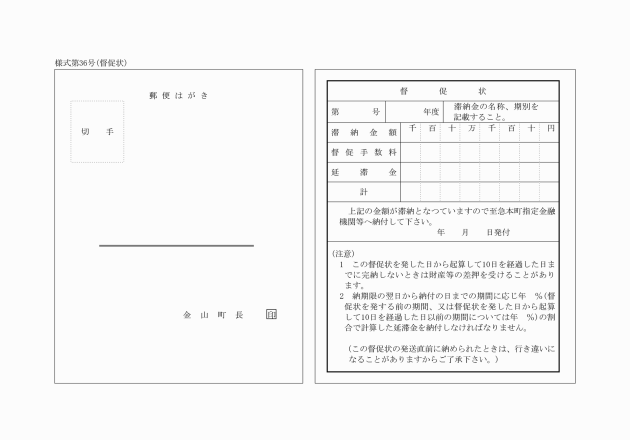

第46条 歳入徴収担当者は、歳入を納期限までに納付しない者があるときは、納期限後20日以内に、督促状(様式第36号)を交付して督促しなければならない。

2 前項の規定により交付する督促状に指定すべき納期限は、当該督促状を発行する日から起算して10日を経過した日としなければならない。

(誤納金等の戻出)

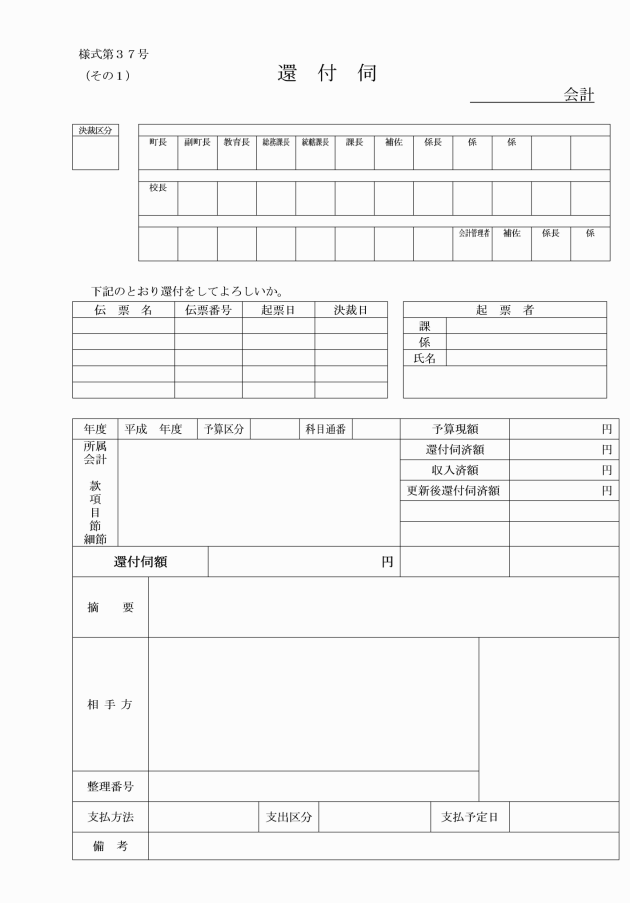

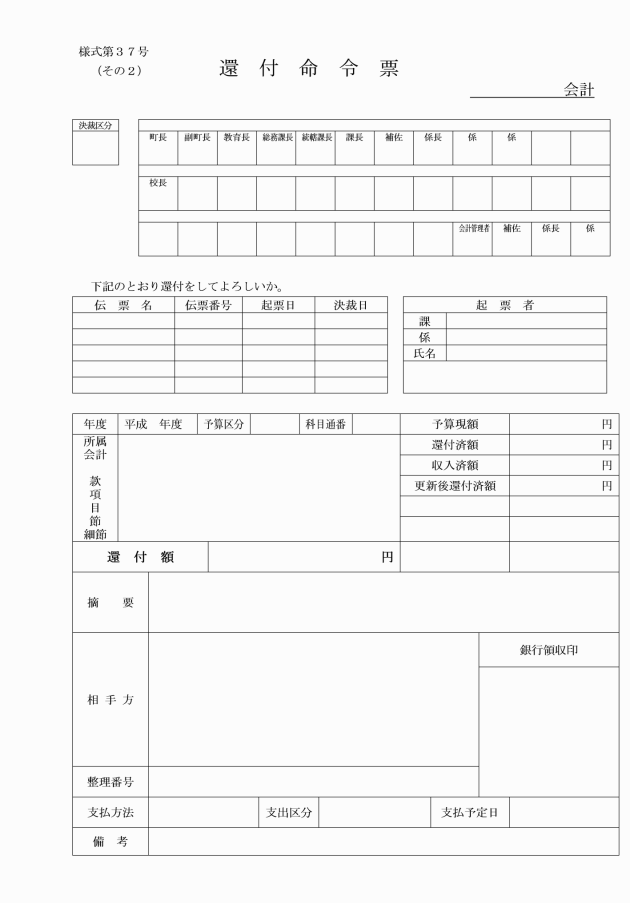

第47条 歳入徴収担当者は、歳入の誤納又は過納となつた金額を払い戻すときは、還付伺及び還付命令票(様式第37号)によりこれを戻出しなければならない。

(不納欠損処分)

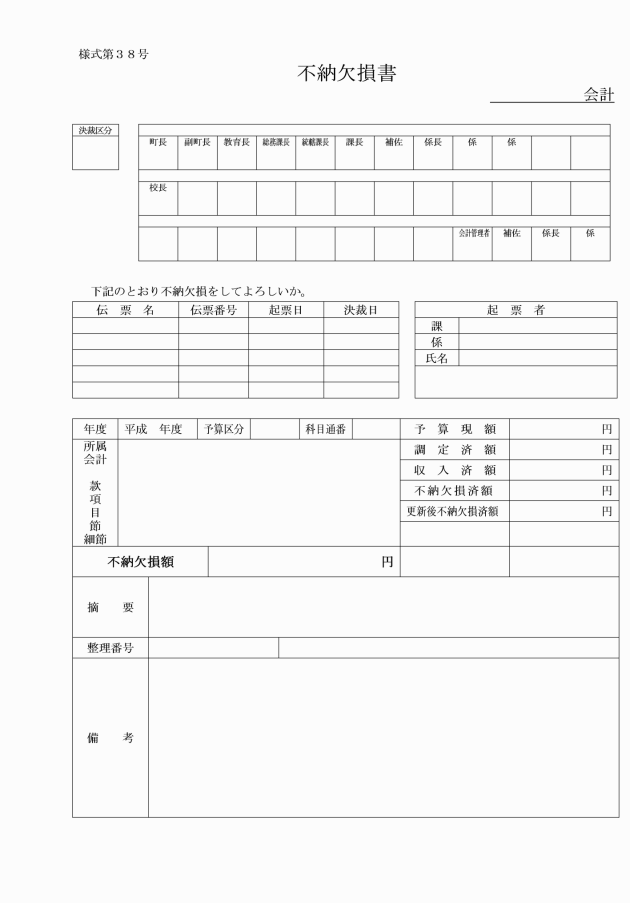

第48条 歳入徴収担当者は、歳入について納付及び納入の義務が消滅したとき及び当該義務を消滅させたときは、不納欠損書(様式第38号)を作成して不納欠損の整理をし、会計管理者に通知するとともに町長にも報告しなければならない。

(歳入の更訂)

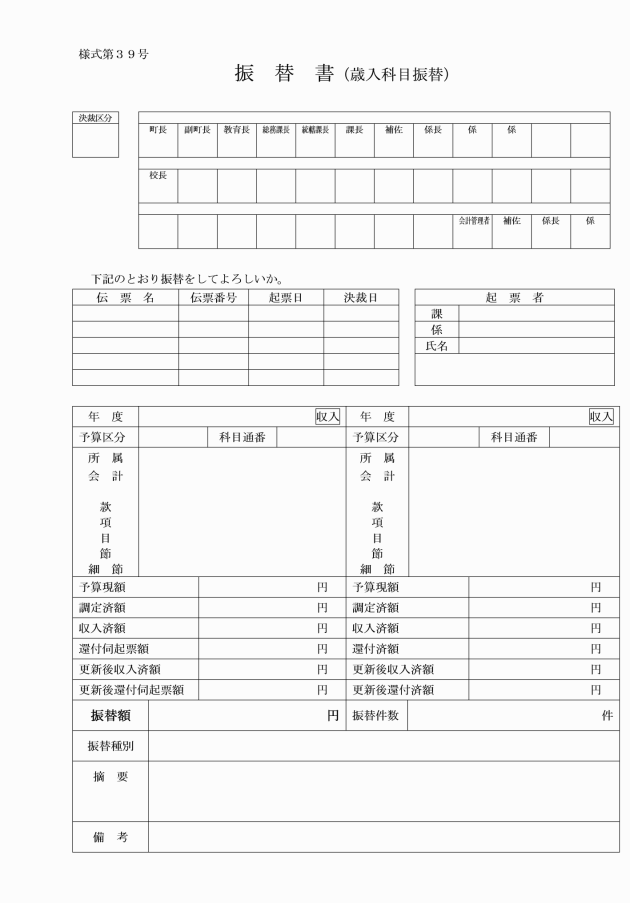

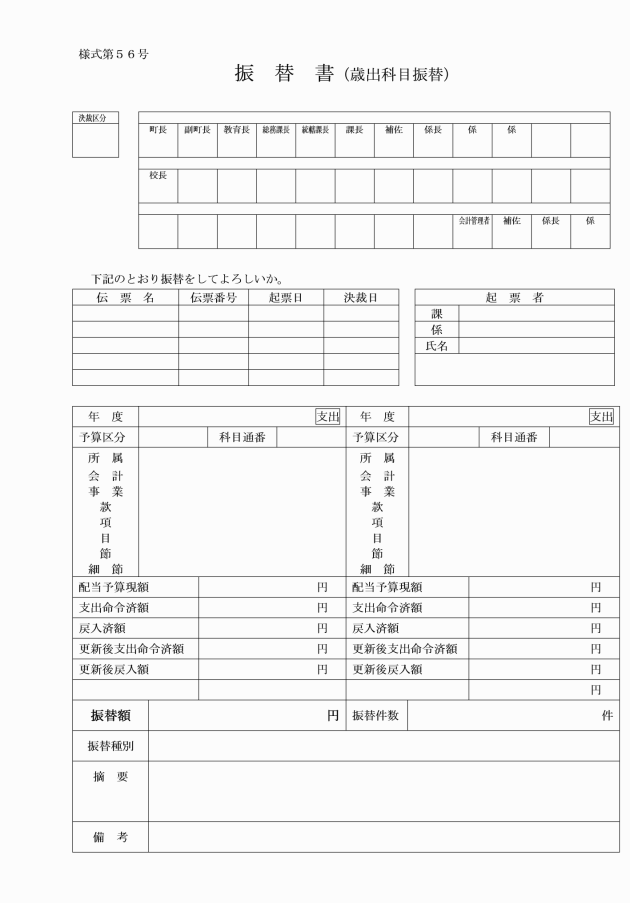

第49条 歳入徴収担当者は、歳入の調定をした後に、当該歳入の年度、会計又は科目の誤りを発見したときは、振替書(歳入科目振替)(様式第39号)により更訂し、会計管理者に通知しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託)

第50条 歳入徴収担当者は、令第158条第1項の規定により、私人に対して歳入の徴収又は収納の事務を委託しようとするときは、その理由、内容、委託を受ける者の信用状況等を明らかにした書類により、あらかじめ会計管理者と協議のうえ、町長の決裁を受けなければならない。

2 前項の委託をするときは、当該委託事務の内容及び条件等を記載した契約書(以下「契約書」とは契約内容を記録した電磁的記録を含める。)を作成しなければならない。

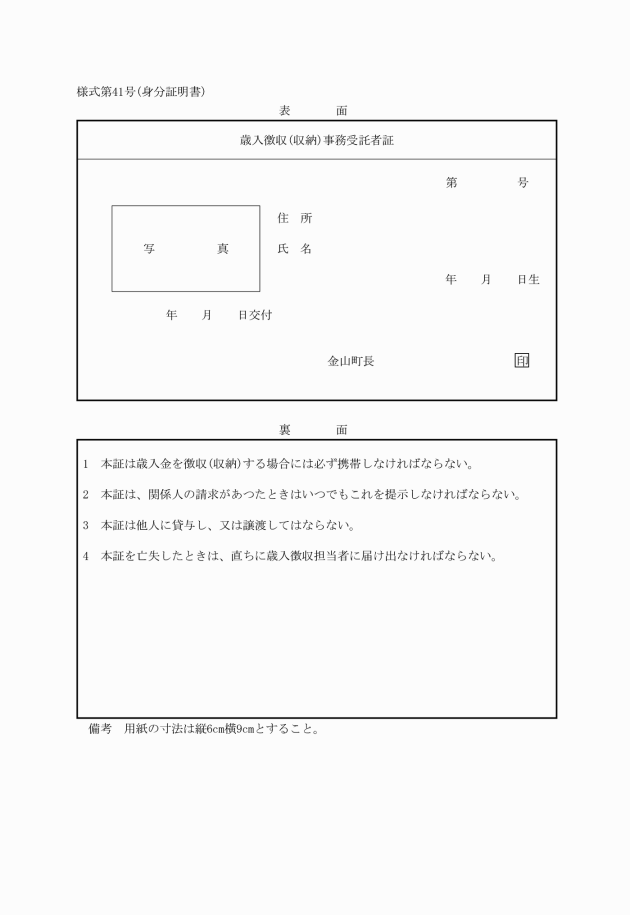

2 前項の委託を受けた者は、当該委託に係る事務を行う場合には、身分証明書を携帯し、関係者の請求があつたときは、これを提示しなければならない。

(身分証明書を亡失した場合の手続)

第52条 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者は、身分証明書を亡失したときは、直ちにその旨を歳入徴収担当者に届け出なければならない。

2 歳入徴収担当者は、前項の届け出を受けたときは、遅滞なくその事情等を調査して町長に報告しなければならない。

(歳入の徴収又は収納の委託事務の取扱い)

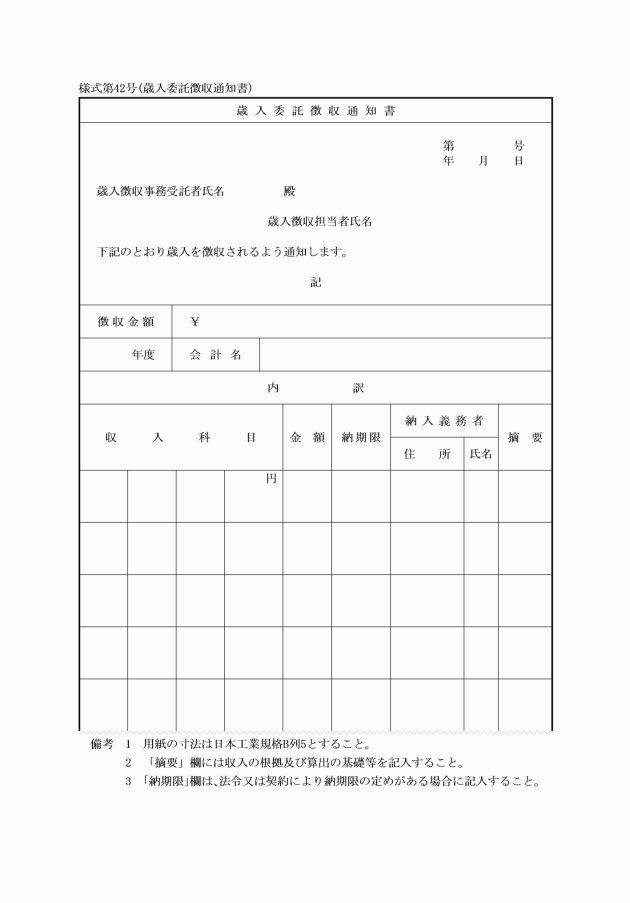

第53条 歳入徴収担当者は、歳入の徴収の事務の委託を受けた者に、当該委託に係る歳入を徴収させようとするときは、歳入委託徴収通知書(様式第42号)を交付しなければならない。ただし、その性質上これによりがたい歳入の委託徴収についてはこの限りでない。

2 歳入の徴収の事務の委託を受けた者は、徴収した額が確定したときは、すみやかに歳入報告書(様式第43号)を歳入徴収担当者に提出しなければならない。

第54条 歳入の徴収又は収納の事務の委託を受けた者が領収した現金及び証券は、現金出納簿にその受払状況を記載し、契約に定める日までに会計管理者又は現金払込書により指定金融機関等に払い込まなければならない。この場合においては必要に応じ、収納計算書(様式第43号)を添えなければならない。

第4章 支出

第1節 支出負担行為

(支出負担行為)

第56条 支出負担行為担当者は、支出負担行為をしようとするときは、次の各号に掲げる事項に留意してその手続きをとらなければならない。

(1) 歳出の会計年度所属区分及び予算科目に誤りがないこと。

(2) 予算の目的に反しないこと。

(3) 歳出予算の配当額又は配当替えを受けた額の範囲内であること。

(4) 金額の算定に誤りがないこと。

(5) 契約締結方法が適法であること。

(6) 支出の方法及び支出の時期が適法であること。

(7) 特に定められたもののほか、翌年度にわたることがないこと。

(8) 法令その他に違反しないこと。

(支出負担行為の整理区分)

第57条 支出負担行為として整理する時期、支出負担行為の範囲及び支出負担行為に必要な書類は、別表第1に定める区分によるものとする。

3 前2項に規定するところにより難い経費に係る支出負担行為については、町長が別に定める。

第2節 支出

(支出の方法)

第58条 支出命令者は、支出をしようとするときは、債権者の請求によらなければならない。ただし、次の各号に掲げる経費は、債権者の請求がない場合であつても支出することができる。

(1) 報酬、給料、職員手当等、共済費、災害補償費、恩給及び退職年金、報償費、賃金

(2) 町債の元利償還金

(3) 負担金、補助金、交付金及び扶助費で支払金額の確定したもの

(4) 貸付金、補償金、賠償金、投資及び出資金、積立金、寄附金、繰出金

(5) 土地又は家屋の借料

(6) 官公署に対して支出する経費

(7) 過誤納還付金及び還付加算金

(8) 電信電話料、受信料、有線放送料及び光熱水費

(9) 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第7条第1項に規定する鉄道事業者(以下「鉄道事業者」という。)に対して支出する経費

(10) 前各号に掲げるもののほか、債権者から請求書を徴することが困難な経費

(支出又は戻入の命令の手続)

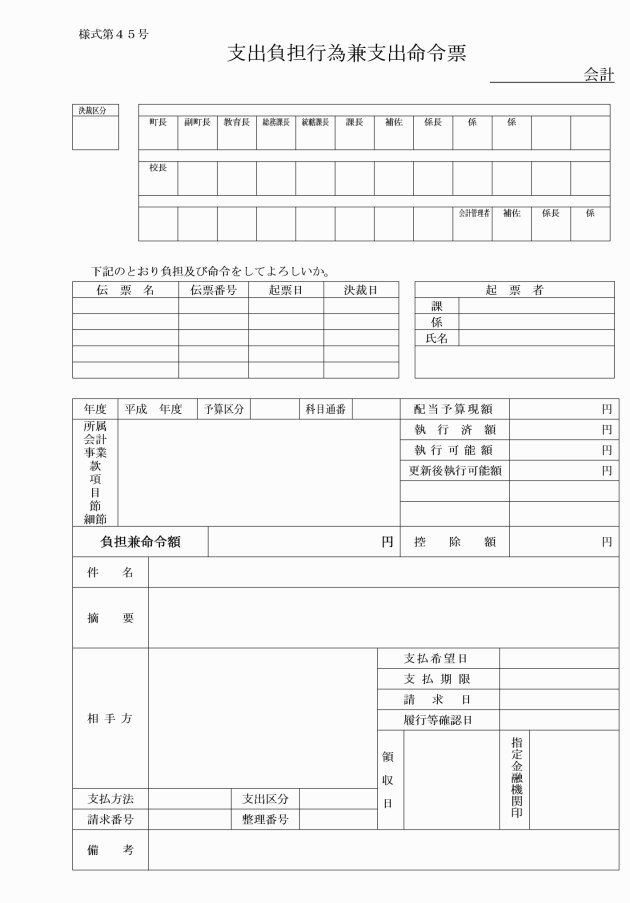

第59条 支出命令者は、会計管理者に支出又は戻入の命令をしようとするときは、支出負担行為兼支出命令票(様式第45号)(以下「支出票等」という。)に支出負担行為の確認を受けるために必要な書類を添えて、これを送付しなければならない。

(集合支出)

第60条 次の各号に掲げる経費は、集合して支出することができる。

(1) 債権者(債権者から受領の委任を受けた者を含む。)が同一であつて歳出予算科目の節までが同一である2以上の経費

(2) 隔地払又は口座振替により支出する歳出予算科目の節までが同一である2以上の経費

(3) 会計が同一である電算処理給与及び共済費

(1) 継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に係る歳出予算科目の歳出であるとき。

(2) 資金前渡、概算払及び前金払並びに繰替払をするとき。

(3) 隔地払を要するとき及び口座振替の申出があつた者に支出するとき。

(4) 支払金額の受領委任があつたとき、債権譲渡があつたとき、又は権利質を設定したとき。

(5) 公金の振替をするとき。

2 前項に規定する支出票等に記載する起票番号は、歳出予算科目の節又は細節ごとに一連番号としなければならない。

(1) 賃金 監督を命ぜられた職員の就労証明

(2) 交際費及び食糧費 購入又は接待等の年月日及び主任者のその証明

(3) 修繕料 修繕年月日及び検査した者のその証明

(4) 運搬費 運搬年月日及び主任者のその証明

(5) 保管料 保管期間及び主任者のその証明

(6) 広告料 広告年月日及び主任者のその証明

(7) 委託料 委託完了年月日及び主任者のその証明

(8) 使用料及び賃借料 使用又は賃借の年月日及び主任者のその証明

(9) 土地、家屋及び物件の賃借料 賃借期間及び主任者のその証明

(10) 工事請負費 工事完成又は出来形完成の年月日並びに検査した者の検査年月日及びその証明

(11) 補助金 工事(間接補助工事及び請求によらないで支出する補助工事を除く。)に関するものについては、工事完成又は出来形完成の年月日並びに検査した者の検査年月日及びその証明

(12) 土地又は家屋の買入れ及び家屋又は物件の移転料 不動産の所有権移転登記済又は移転完了の年月日及び主任者のその証明若しくは前金払にあつてはその決裁文書及び主任者のその証明

(13) 物件の製造及び買入れ 検査した者の検査年月日及びその証明

第62条 削除

(支出負担行為の確認)

第63条 法第232条の4第2項に規定する支出負担行為の確認は、第56条第1項各号に規定する要件を具備しているかどうかを審査して行うものとする。

第3節 支払

(直接払)

第64条 会計管理者は、直接に支払をしようとするときは、受取人の氏名を記載した小切手を振り出さなければならない。ただし、債権者から申出があるときは、会計管理者は現金による支払をすることができる。

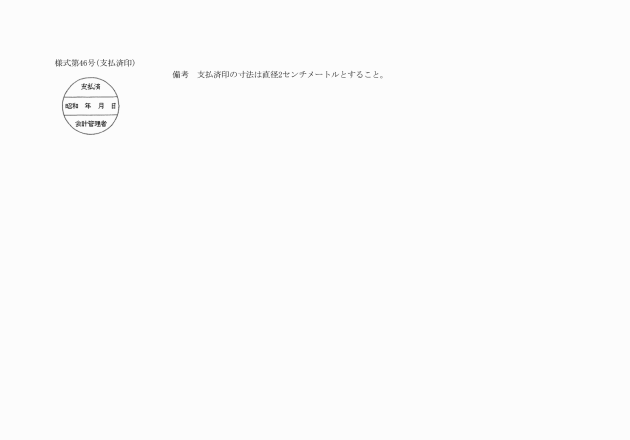

2 会計管理者は、指定金融機関から支払が完了した旨の報告を受けたときは、支出命令に係る支出票等に支払済印(様式第46号)を押さなければならない。ただし、会計管理者においてその必要がないと認めたときは、この限りでない。

(小切手用紙等)

第65条 小切手帳は、指定金融機関から交付を受けた小切手用紙を使用しなければならない。

2 小切手帳は、年度ごとに区分して使用しなければならない。

3 小切手帳の各小切手用紙には、あらかじめ年度(出納整理期間を含む。)を通ずる一連番号を付して使用しなければならない。

4 小切手帳は、不正に使用されることのないように厳重に保管しなければならない。

(小切手の記載)

第66条 小切手には、小切手法(昭和8年法律第57号)の規定による記載事項のほか、当該支出の属する年度及び会計を記載しなければならない。

2 官公署、資金前渡職員、指定金融機関に対して発行する小切手には、指図禁止の旨を記載しなければならない。

3 前項の規定は、債権者から申し出があつた場合に準用する。

4 小切手の振出年月日の記入及び押印は、当該小切手を受取人に交付するときにしなければならない。

(小切手の振出し)

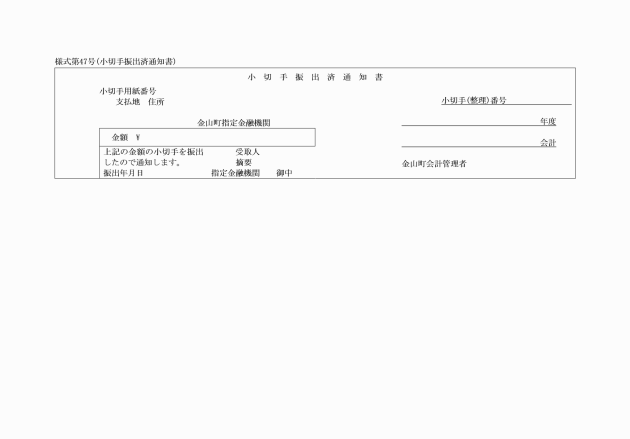

第67条 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出済通知書(様式第47号)を指定金融機関に交付しなければならない。

2 会計管理者は、小切手に誤記があつたことを発見したときは、直ちに指定金融機関及び受取人に通知し、必要な措置を講じなければならない。

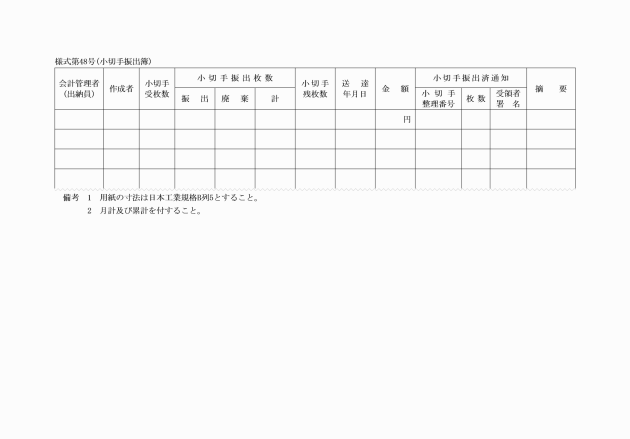

3 会計管理者は、小切手を振り出したときは、小切手振出簿(様式第48号)に小切手の振出し、支払及び償還の状況を記載しなければならない。

(記載事項の訂正等)

第68条 小切手の券面金額は、訂正してはならない。

2 小切手の券面金額以外の記載事項を訂正するときは、その訂正を要する部分に2線を引き、その上部に正書し、かつ、当該小切手の右上余白に訂正した旨及び訂正した文字の数を記載し、会計管理者の印を押さなければならない。

3 書損等による小切手を廃棄するときは、当該小切手に斜線を朱書したうえ「廃棄」と記載し、そのまま小切手帳に残しておかなければならない。

(小切手の紛失通知)

第69条 会計管理者は、債権者から小切手を紛失した旨の報告を受けたときは、直ちに指定金融機関に対してその旨及び当該小切手の番号並びに金額等を通知しなければならない。

(小切手の償還)

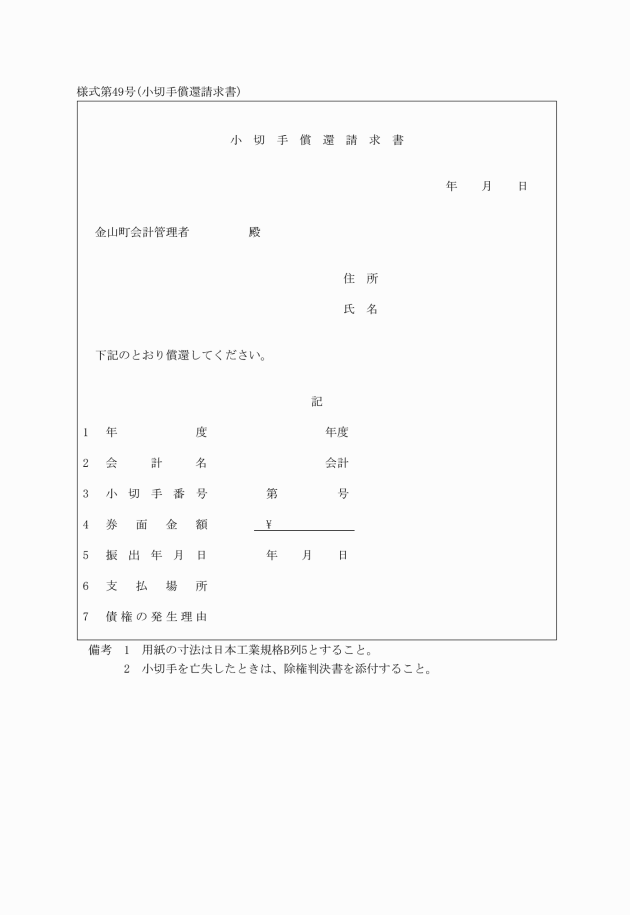

第70条 会計管理者は、振り出してから1年を経過した小切手の所持人から、小切手償還請求書(様式第49号)により当該償還の請求を受けたときは、必要な調査をし、償還すべきものと認めたときは、支出負担行為担当者に当該書類を送付し、償還の手続をとらなければならない。

(小口現金の支払)

第71条 会計管理者は、債権者から申出があり、かつ、支払うべき1件の金額が30万円以下の場合は、第64条第1項の規定にかかわらず、支出票等に「小口現金払」の証明を付し、自ら現金による支払をすることができる。

2 会計管理者は、前項の現金支払に充てる資金として、町名義預金口座より現金を引出して行うものとする。

(隔地払)

第73条 町の区域外の債権者に対する支払は、隔地払によることができる。

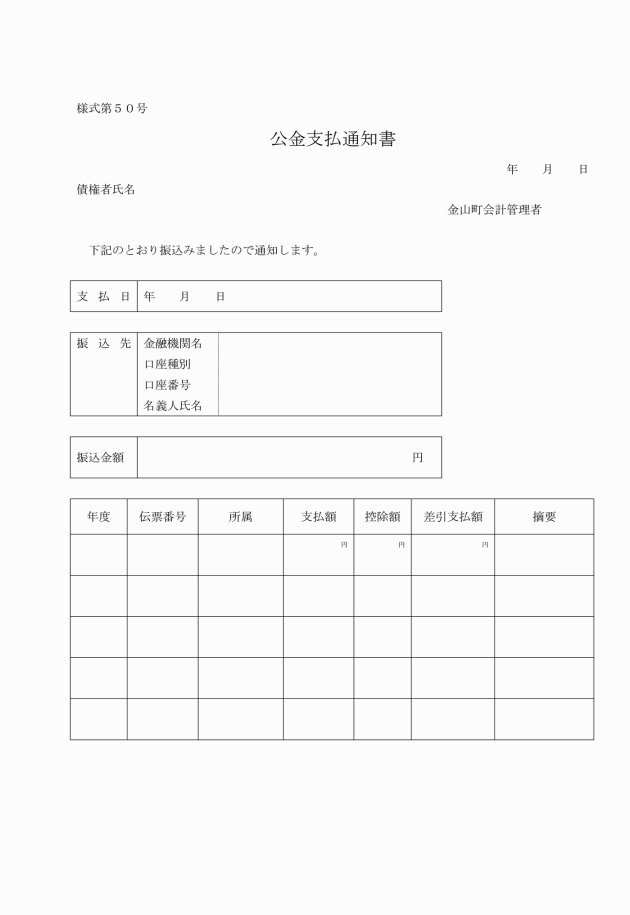

2 会計管理者は、隔地払に係る支出票等の送付を受けたときは、振込依頼書を指定金融機関に交付し、送金の手続きをさせるとともに、債権者に対して公金支払通知書(様式第50号)を交付しなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第74条 会計管理者は、指定金融機関と取引のあるものその他銀行法(昭和56年法律第59号)の適用を受ける銀行に預金口座を設けている債権者からその者の指定する預金口座に振替の申出があつたときは、指定金融機関に対して口座振替依頼書を交付し、併せて支出負担行為兼支出命令票を回付しなければならない。

2 前項に規定する口座振替の申出は、支出命令者又は会計管理者に対して書面を提出して行うか又は支出負担行為兼支出命令票に記入して行うものとする。ただし、請求書の余白にその旨を記載することにより当該書面の提出を省略することができる。

3 会計管理者は、第1項の手続きをしたときは、債権者に対し口座振替済の通知をしなければならない。この場合において、指定金融機関から債権者にした通知にあつては、会計管理者の通知とみなす。

(資金の交付)

第75条 第64条第1項ただし書又は前条第1項及び第2項の規定による支払に要する資金の交付は、指定金融機関を受取人とし、かつ、毎日の会計別現金支払総額を券面金額とする小切手を指定金融機関に振り出して行わなければならない。ただし、会計管理者が指定金融機関と協議し、他の方法により資金の交付をする場合はこの限りでない。

(資金前渡のできる経費の範囲)

第76条 令第161条第1項第14号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道小口扱運賃及び自動車、船舶又は航空機利用による輸送経費

(2) 労務賃金

(3) 交際費

(4) 駐車料金及び有料道路通行料金

(5) 検査又は登録のための手数料及び証紙又は印紙の購入に要する経費

(6) 会議負担金

(7) 債務の弁済を目的とするため供託する経費

(8) 自動車損害賠償責任保険料

(9) 入場料又はこれに類する経費

(資金前渡の手続)

第77条 支出負担行為担当者は、職員に資金を前渡しようとするときは、支出負担行為兼支出命令票に「資金前渡」と明記し、当該職員をして資金前渡に係る請求をさせなければならない。ただし、給与支給明細書により支出する給与並びに児童手当及び扶助費についてはこの限りでない。

(資金前渡金の保管及び支払)

第78条 資金前渡を受けた職員(以下「資金前渡職員」という。)は、直ちに支払を要する場合を除き、当該前渡に係る現金を、自己の責任をもつて最も確実な方法により保管しなければならない。

2 資金前渡職員は、支払をするときは、領収証書を徴さなければならない。ただし、その性質上領収証書を徴しがたいものについては、支出命令者が支払について証明した書類をもつて領収証書に代えることができる。

(概算払のできる経費の範囲)

第80条 令第162条第6号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 児童福祉法(昭和22年法律第164号)等による措置費

(2) 補償金

(3) 損害賠償金

(4) 鉄道事業者に対して支払う経費

(概算払の精算)

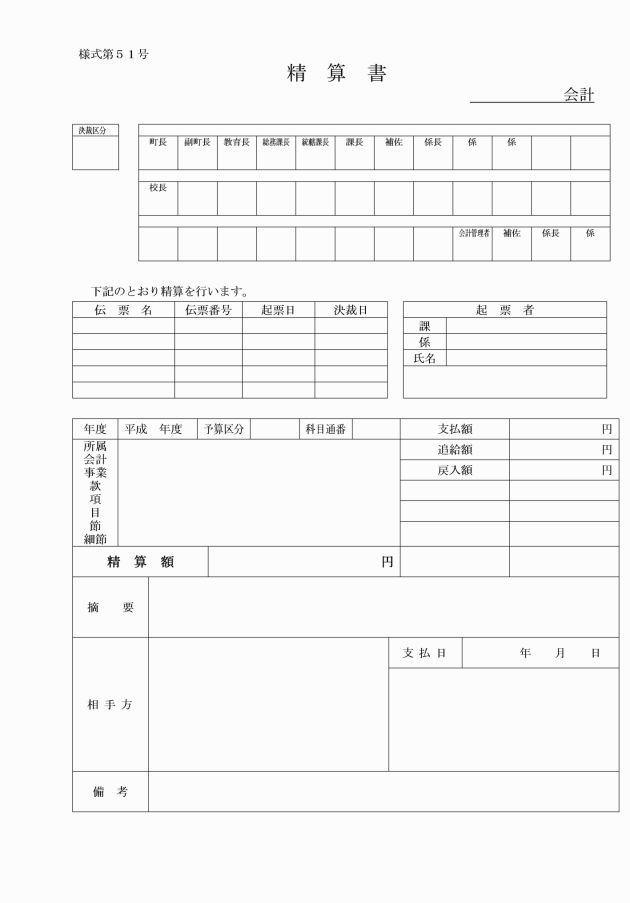

第81条 概算払を受けた者は、その事由完了後10日以内に精算書(様式第51号)に領収証書その他の証拠書類を添付して精算しなければならない。

(前金払のできる経費の範囲)

第82条 令第163条第8号に規定する規則で定める経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 損害保険料

(2) 補償金

(3) 検査又は登録のための手数料

(4) 自家用電気工作物保安業務委託料

(5) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社より同条第2項に規定する前払金の保証がなされた工事費

(繰替払)

第83条 支出命令者は、繰替払をさせようとするときは会計管理者に通知しなければならない。

2 会計管理者は、指定金融機関等をして繰替払をさせようとするときは、その旨を通知しなければならない。

3 第40条第1項の規定は、会計管理者又は指定金融機関等から繰替払に係る歳入を領収した旨の通知を受けた場合に準用する。

(誤払金等の戻入の手続)

第84条 支出命令者は、歳出の誤払い又は過渡しとなつた金額及び資金前渡若しくは概算払をした場合の精算残金を返納させるときは、戻入兼支出負担変更票(様式第54号)を作成し返納すべき者に対してこれを交付しなければならない。

第4節 振替収支等

(1) 他の会計又は同会計の歳入に納付するため、歳出を支出するとき。

(2) 歳計現金から歳入歳出外現金へ振替えるとき、及び歳入歳出外現金から歳計現金へ振替えるとき。

(3) 歳計剰余金を翌年度の歳入に編入するとき。

(4) 翌年度の歳入を繰上充用するとき。

(5) 一般会計又は特別会計の歳計現金に不足を生じた場合、各会計相互間及び各会計年度相互間において余裕金を繰替使用するとき。

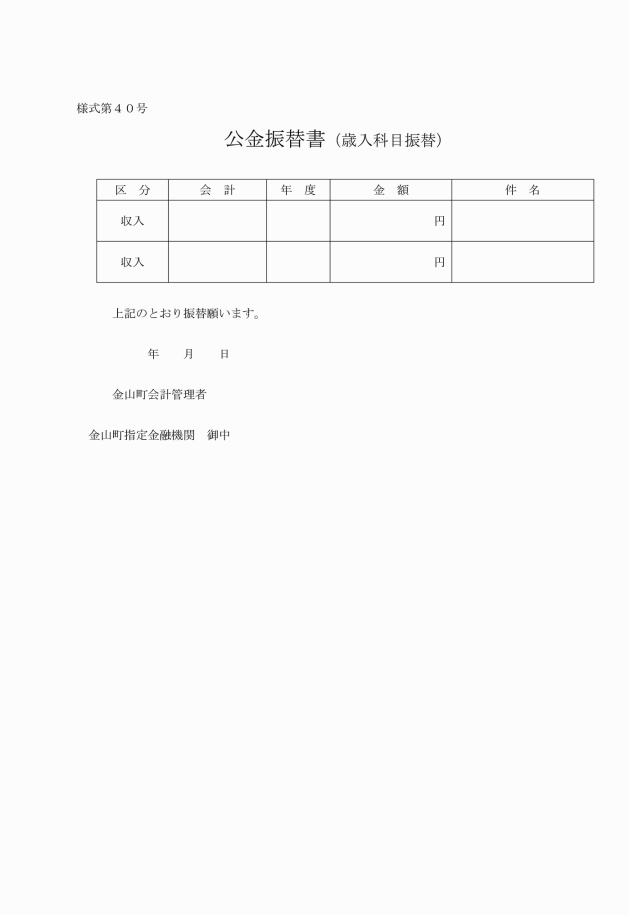

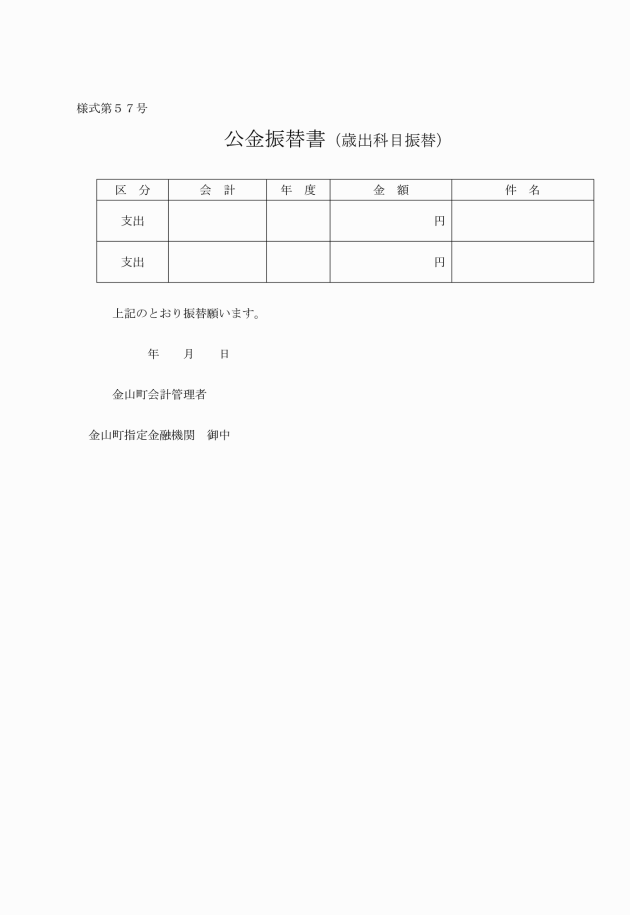

(公金振替の手続)

第86条 会計管理者は、公金の振替をしようとするときは、公金振替書(歳出歳入科目振替)(様式第55号)を指定金融機関に交付しなければならない。

第5章 収入、支出の整理

(収支日計表等の作成)

第88条 会計管理者は、指定金融機関より送付をうけた収支報告書・現在高報告書兼収支日計表を収支済の証拠書類を照合、点検し保管現金現在高を確認し、町長の決裁を得た後、収支日計表として整理し、保管しておかなければならない。

(1) 各会計別の収支済額及びそれぞれの累計

(2) 各会計別の一時借入額

(3) 第85条第5号でいう会計相互間の流用額

(4) その他町長の定める事項

(調定票の整理)

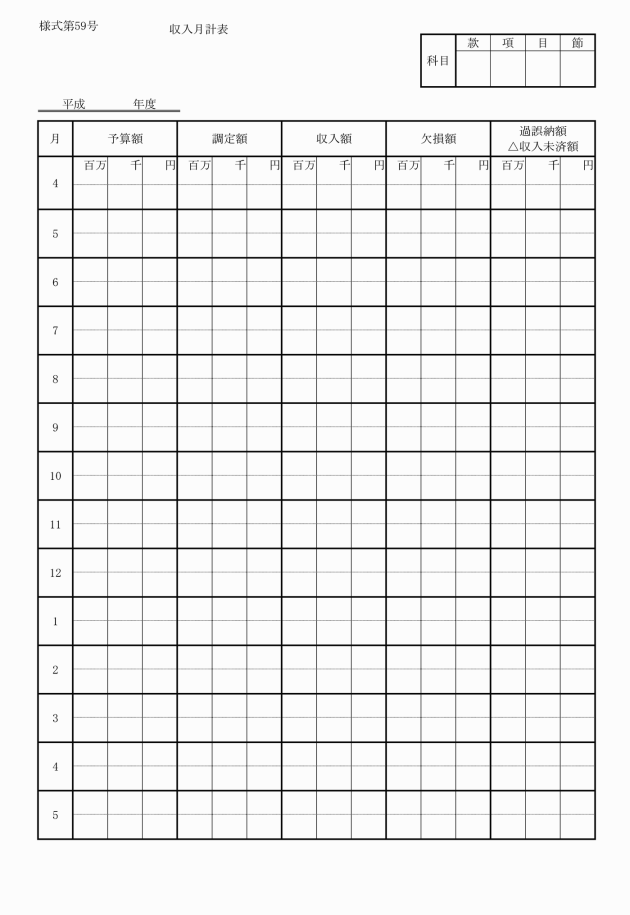

第89条 会計管理者は、調定票を審査し、収入月計表(様式第59号)に編てつし整理しなければならない。

2 前項の収入月計表及び支出月計表には、総括表及び款別の累計表を付けなければならない。

3 収入月計表には、調定額を記載しなければならない。

(収入証拠書類)

第92条 収入証拠書類は、調定票等、領収済通知書、その他収入の事実を証明する書類とし、会計管理者は、証拠書類綴簿として別に整理しておかなければならない。

(支出証拠書類)

第93条 支出証拠書類は原本に限るものとし、支出票等、領収証書、返納金の領収済通知書及び繰替払の支出済通知書とする。

2 特別の事情により領収証書を提出させることが困難なものについては、課及び事務局の長(資金前渡をしたものについては、支出命令者)が支払について証明した書類をもつて前項の領収証書に代えることができる。

(1) 代理人の請求又は領収によるとき。 委任状

(2) 権利質設定、債権譲渡又は前払金の保証があつたとき。 権利質設定証書、債権譲渡証書又は前払金保証証書の写し

(3) 資金前渡の精算があつたとき。 債権者の領収証書

4 支出証拠書類は、支払日ごとに整理し、表紙を付して編てつしておかなければならない。

(会計管理者等の帳票)

第94条 この章に特別の定めがあるものを除くほか、会計管理者は、必要と認める帳票を備え、これを整理しておかなければならない。

第6章 決算

(決算調書等の提出)

第95条 課及び事務局の長は、会計管理者の定めるところにより、その所管に属する歳入歳出決算の資料を作成し、6月15日までに総務課長を経由のうえ会計管理者に提出しなければならない。

(主要な施策の成果を説明する書類の提出)

第96条 課及び事務局の長は、決算に係る会計年度における主要な施策の成果を説明する書類を作成し、翌年度の7月末日までに総務課長に提出しなければならない。

第7章 契約

第1節 一般競争入札

(一般競争入札参加者の資格の公示)

第97条 町長は、令第167条の5第1項の規定により、一般競争入札に参加する者に必要な資格を定めたときは、同条第2項の規定により資格基準並びに登録に必要な申請の時期及び方法を掲示その他の方法により、公示しなければならない。

2 前項の規定により資格を定めたときは、その定めるところにより、定期又は臨時に一般競争入札に参加しようとする者の申請により、その者が当該資格を有するかどうかを審査しなければならない。

3 町長は、前項の審査により資格を有すると認められる者の名簿を作成するものとする。

(一般競争入札の公告)

第98条 令第167条の6の規定による公告は、入札期日の前日から起算して少なくとも10日前に、次の各号に掲げる事項を掲示その他の方法により行うものとする。ただし、急を要するときは、当該期間を短縮することができる。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 契約条項を示す場所

(4) 競争執行の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 令第167条の6第2項に関する事項

(7) その他必要な事項

(一般競争入札の入札保証金)

第99条 契約担当者は、一般競争入札に参加しようとする者に対し、その者の見積る金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせなければならない。

2 令第167条の7第2項の規定により、入札保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、国債又は地方債のほか、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道債券その他の政府の保証のある債券

(2) 銀行が振出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(入札保証金の免除)

第101条 契約担当者は、次の各号の1に該当する場合には、入札保証金の全部又は一部を納付させないことができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に町を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 一般競争入札に付する場合において、令第167条の5に規定する資格を有する者で、過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を締結したことがあり、かつ、これらをすべて確実に履行した者についてその者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(入札保証金の還付)

第102条 一般競争入札の入札保証金は、入札終了後直ちに還付する。ただし、落札者に対しては、契約締結後還付するものとする。

(予定価格の作成)

第103条 契約担当者は、その一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によつて予定し、予定価格を記載した書面を封書にして、改札の際これを改札場所へ置かなければならない。

2 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めなければならない。ただし、一定期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

3 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多寡、履行期間の長短等を考慮して適正にこれを定めなければならない。

(最低制限価格を付する場合)

第104条 契約担当者は、工事又は製造の請負を一般競争入札に付する場合において、その内容に適合した履行を確保するため特に必要があると認めるときは、前条の規定に準じて最低制限価格を設けることができる。

(入札の方法)

第105条 一般競争入札の入札は、入札書(様式第62号)を封筒に入れて厳封し、その表面に氏名又は名称及び当該一般競争入札に付された事項を記載し、これを契約担当者に提出して行うものとする。この場合において郵便により一般競争入札に参加しようとする者は、落札にならない場合に還付されるべき入札保証金に係る当該還付に要する経費に相当する金額を添え、かつ、封筒の表面の余白に「入札書在中」の旨を朱書しなければならない。

(入札の効力)

第106条 一般競争入札に参加した者が次の各号の1に該当するときは、その者のした入札は、これを無効とする。

(1) 令第167条の4及び令第167条の5第1項の規定による資格がないとき。

(2) 入札の公正な執行を妨げ、又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 入札保証金を納付させる場合において、その全部又は一部を納付しないとき。

(4) 同一の事項につき2通以上の入札書を提出したとき。

(5) 金額、氏名等の入札要件が確認できない入札書、記名押印を欠く入札書又は入札金額を訂正した入札書を提出したとき。

(6) その他入札条件に違反したとき。

(落札通知)

第107条 契約担当者は、落札者を決定したときは、直ちに当該落札者にその旨を通知するとともに、その他の入札者に対しては、落札がなかつた旨を通知しなければならない。

第2節 指名競争入札

(指名競争入札の参加資格等)

第108条 第97条の規定は、令第167条の11第2項の規定により町長が指名競争入札に参加するものに必要な資格を定める場合について準用する。

(指名競争入札の参加申込み)

第109条 指名競争入札に参加しようとする者(建設工事に係る指名競争入札に参加しようとする者を除く。)は、特別の事情がない限りあらかじめ翌年度以降における契約に係る競争入札参加資格審査申請書に次の各号に掲げる書類を添えて西暦における奇数年の2月末日までに町長に提出しなければならない。ただし、町長が指名競争入札に参加しようとする者について、資格、信用状況、能力の程度、過去の契約履行の実績等をは握することができるため、当該申請書を徴する必要がないと認めたときは、提出を省略させることができる。

(1) 令第167条の11第1項に該当する者でないことを証明する書類

(2) 設計、測量、調査又はコンサルタントに係る指名競争入札に参加しようとする場合は、営業に関し必要とする登録の通知書又は証明書の写し、営業所一覧表、測量等実績調書、技術者経歴書、登記簿謄本の写し、財務諸表、納税証明書の写し及び印鑑証明書の写し

(1) 建設業許可業者 建設業許可証明書の写し、経営事項審査結果通知書の写し、登記簿謄本の写し、工事経歴書、営業所一覧表、技術職員名簿、納税証明書の写し及び印鑑証明書の写し

(2) 建設業法第3条第1項ただし書の規定により、許可を受けないで建設業を営むことのできる者 登記簿謄本の写し、工事経歴書、営業所一覧表、納税証明書の写し及び印鑑証明書の写し

3 前2項に定める添付書類のほか申請者が任意により書類を添付した場合は、その書類は附帯資料として扱うことができる。

(指名競争入札参加資格者名簿への登載)

第110条 競争入札参加資格審査申請書又は建設工事競争入札参加資格審査申請書を受理したときは、当該申請者の信用状況等を調査して、申請を拒否した場合を除くほか、指名競争入札参加者名簿にそれぞれ業種別に区分して必要な事項を登載しなければならない。

(指名競争入札の指名)

第111条 契約担当者は、指名競争入札に付そうとするときは、前条第1項の名簿に登録された者及び第109条第1項ただし書の規定により競争入札参加資格審査申請書の提出を省略させた者で第108条に定める資格を有する者のうちからなるべく5人以上の入札者を指名しなければならない。

第3節 随意契約等

(1) 工事又は製造の請負 200万円

(2) 財産の買入れ 150万円

(3) 物件の借入れ 80万円

(4) 財産の売払い 50万円

(5) 物件の貸付け 30万円

(6) 前各号に掲げるもの以外のもの 100万円

(随意契約の予定価格)

第114条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、あらかじめ、第103条の規定に準じて予定価格を定めなければならない。ただし、契約の性質によりこれによりがたい場合は、この限りでない。

(見積書の徴取)

第115条 契約担当者は、随意契約によろうとするときは、なるべく2人以上の者から見積書を徴さなければならない。

第4節 契約の締結

(契約書の作成)

第117条 契約担当者は、競争により落札者を決定したとき、又は随意契約の相手方を決定したときは、遅滞なく契約書を作成しなければならない。ただし、1件70万円を超えない契約については、契約書に代えて請書を提出させなければならない。

2 契約書には、契約の目的、契約金額、履行期限及び契約保証金に関する事項のほか、次の各号に掲げる事項を記載しなければならない。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約履行の場所

(2) 契約代金の支払又は受領の時期及び方法

(3) 監督及び検査

(4) 履行の遅滞その他債務の不履行の場合における遅延利息、違約金その他の損害金

(5) 危険負担

(6) かし担保責任

(7) 契約に関する紛争の解決方法

(8) その他必要な事項

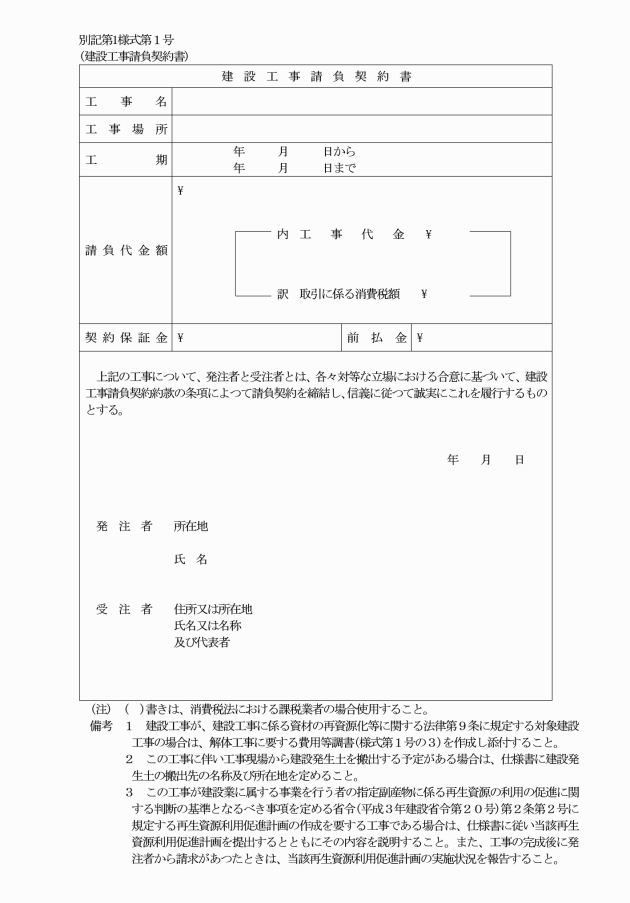

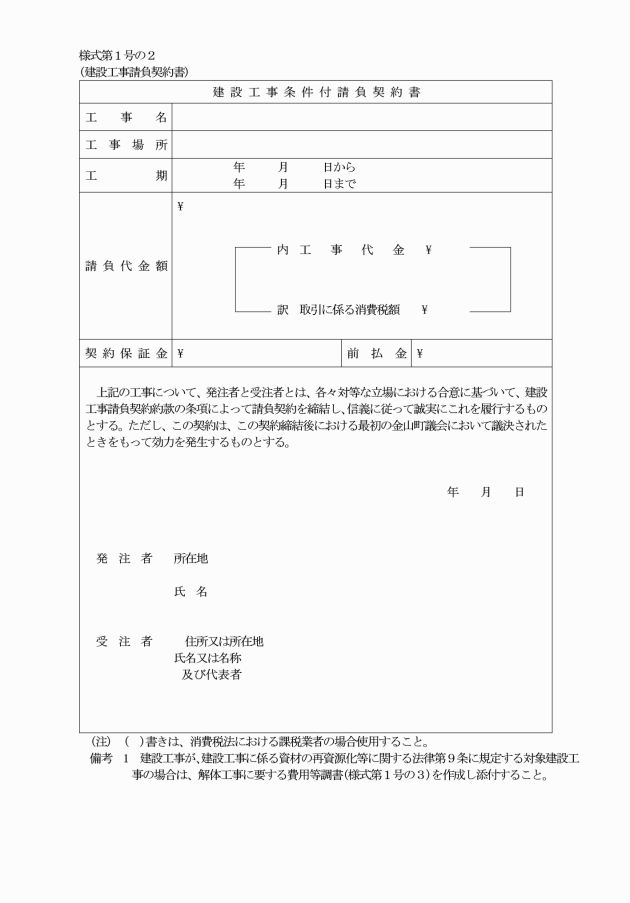

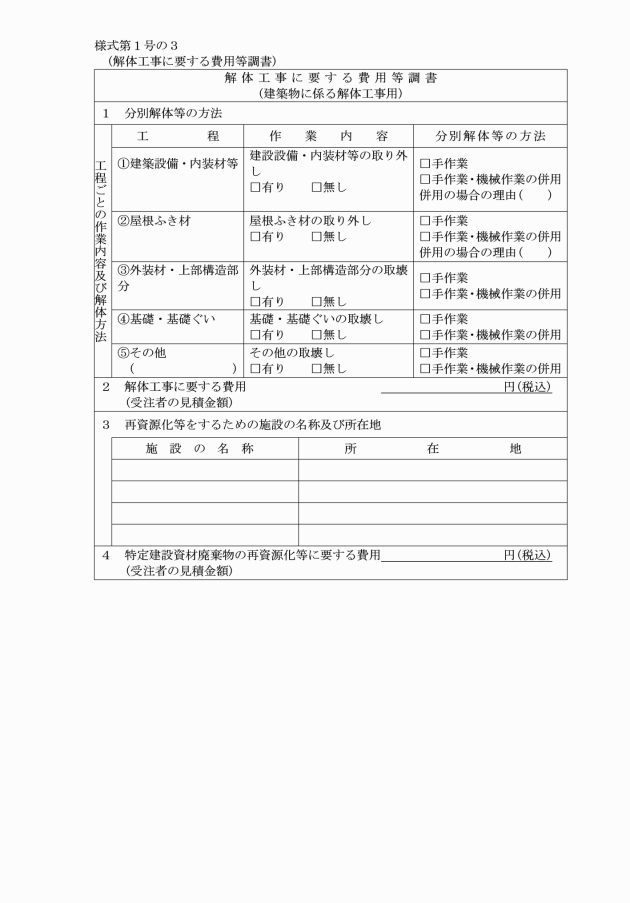

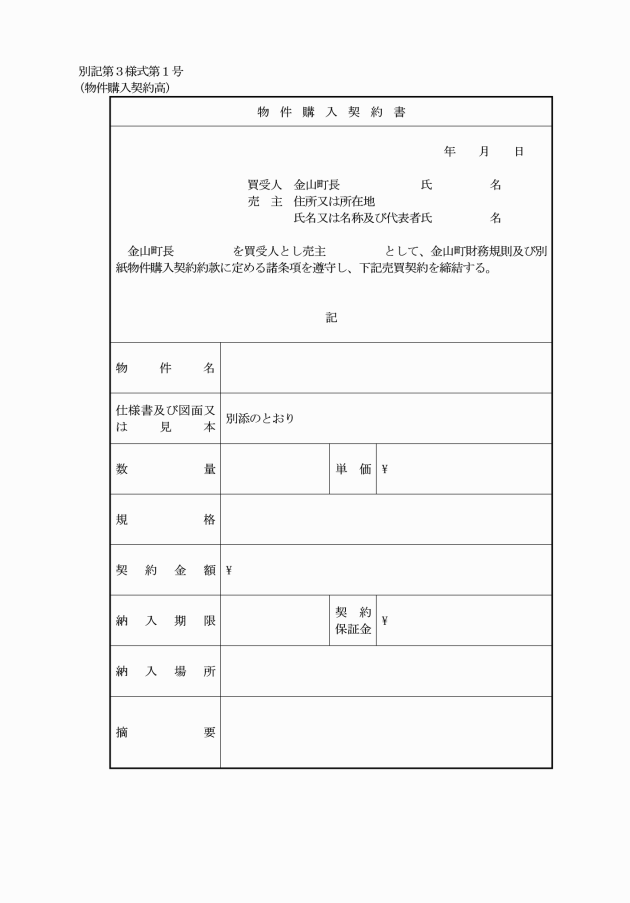

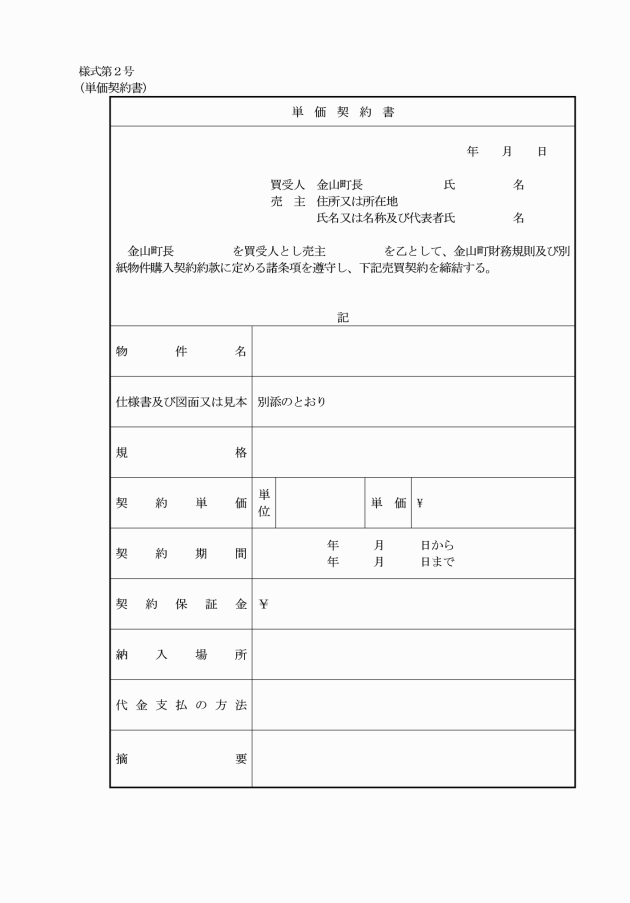

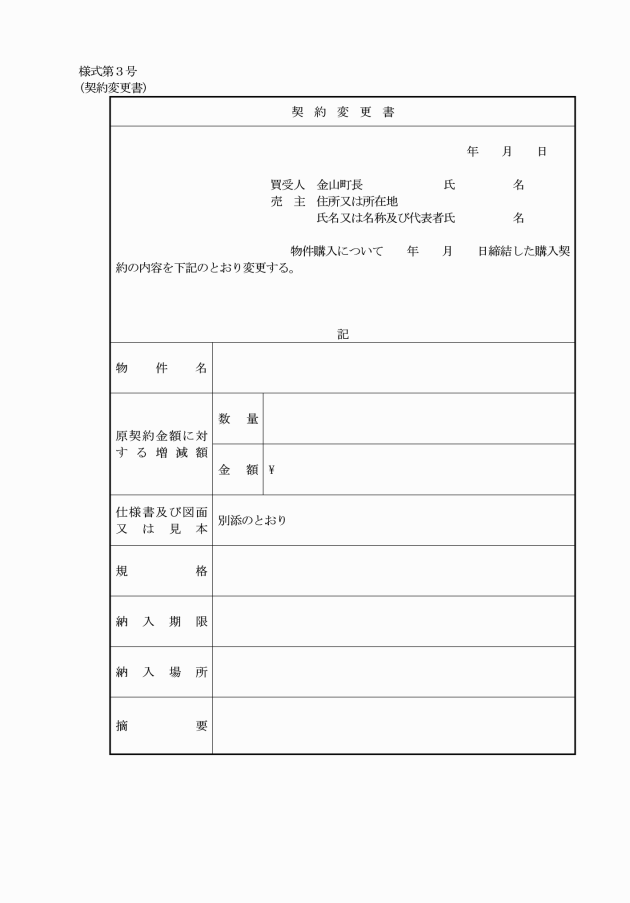

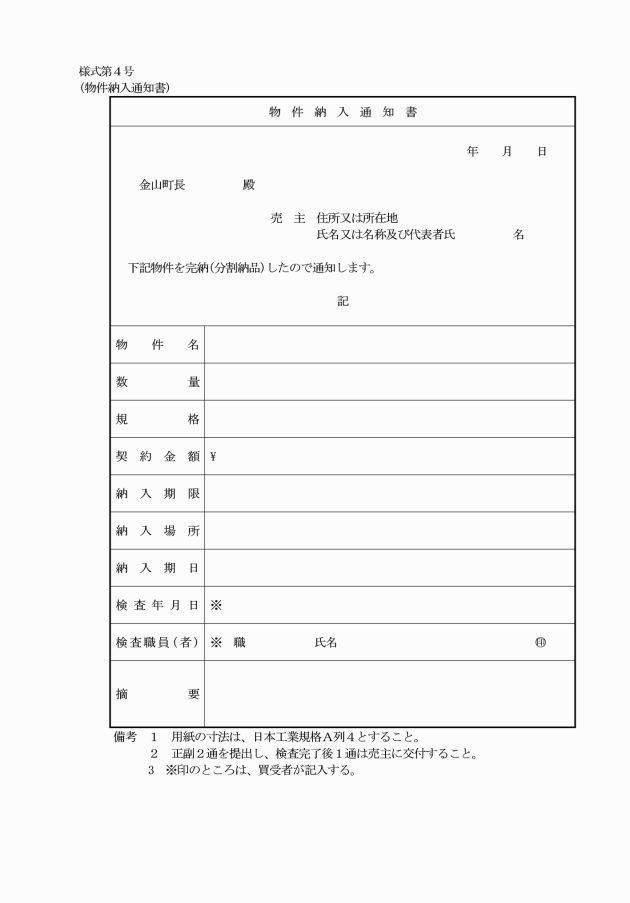

3 契約担当者は、1件の当初の契約金額が70万円を超える物件売払契約、物件購入契約及び建設工事請負契約を締結する場合においては、別記に定める契約約款によらなければならない。ただし、契約の性質又は目的により、契約約款によりがたい場合は、この限りでない。

(1) 契約金額が30万円を超えない契約をするとき。

(2) せり売りに付するとき。

(3) 物品の売払いの場合において、買受人が直ちに代金を納付してその物品を引き取るとき。

(4) その他契約担当者において必要がないと認めるとき。

第5節 契約の履行

(契約保証金)

第119条 契約担当者は、契約を締結する者をして、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納めさせなければならない。

2 令第167条の16第2項において準用する令第167条の7第2項の規定により、契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 鉄道債権その他政府の保証のある債権

(2) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関が振出し、又は債務保証をした小切手

(3) 銀行又は契約担当者が確実と認める金融機関に対する定期預金債権

(4) 銀行、契約担当者が確実と認める金融機関又は公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第4項に規定する保証事業会社(以下本条において「金融機関等」という。)の保証

3 契約担当者は、金融機関等の保証を保証契約金に代わる担保として提供させるときは、当該保証を証する書面を提出させ、その提出を受けたときは、遅滞なく、当該保証をした金融機関との間に保証契約を締結しなければならない。

4 契約保証金の納付に代えて提供させることのできる担保の価値は、金融機関等の保証にあつては、その保証する金額にこれを換算したものとする。

(契約保証金の免除)

第120条 契約担当者は、次の各号の1に該当する場合には、契約保証金の全部又は一部の納付をさせないことができる。

(1) 契約の相手方が保険会社、銀行、農林中央金庫その他予算決算及び会計令(昭和22年勅令第165号)第100条の3第2号の規定に基づき財務大臣が指定する金融機関との間に町を被保険者とする履行保証契約を締結したとき。

(2) 契約の相手方から委託を受けた保険会社と工事履行保証契約を締結したとき。

(3) 令第167条の5及び令第167条の11に規定する資格を有する者と契約を締結する場合において、その者が過去2箇年の間に国(公社、公団を含む。)又は地方公共団体と種類及び規模をほぼ同じくする契約を数回以上にわたつて締結し、これらを全て誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(4) 法令に基づき延納が認められる場合において、確実な担保が提供されたとき。

(5) 物件を売り払う契約を締結する場合において、売上代金が既納されるとき。

(6) 随意契約を締結する場合において、契約金額が70万円以下であり、かつ、契約の相手方が契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(契約保証金の還付)

第121条 契約保証金は、契約履行後に還付するものとする。

第122条 削除

(検査)

第123条 法第234条の2第1項の規定による検査は、契約担当者又はその命ずる職員(以下「検査職員」という。)が行う。

(1) 契約を履行した旨の届出があつたとき。

(2) 契約による部分払の請求があつたとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、給付の完了を確認するため必要があると認めるとき。

3 検査職員は、当該検査を終了した場合は、すみやかに検査調書を作成しなければならない。

(部分払の限度額)

第124条 契約による金額が100万円以上で、工事若しくは製造の既済部分又は物件の既納部分に対し、完済前又は完納前に代価の一部を支払う必要がある場合における当該支払金額は、次の各号に定める額をこえることができない。

(1) 工事又は製造の請負 既済部分に対する代価の10分の9に相当する額

(2) 物件の買入れ 既済部分に対する代価に相当する額

(履行遅延に対する違約金)

第125条 契約担当者は、契約の相手方が契約期間内にその義務を履行しないときは、次条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除き、遅延日数に応じ、未納部分又は未済部分の価格又は代価の年8.25パーセントの割合に相当する違約金を納付させる旨約定しなければならない。

(履行期間の延長)

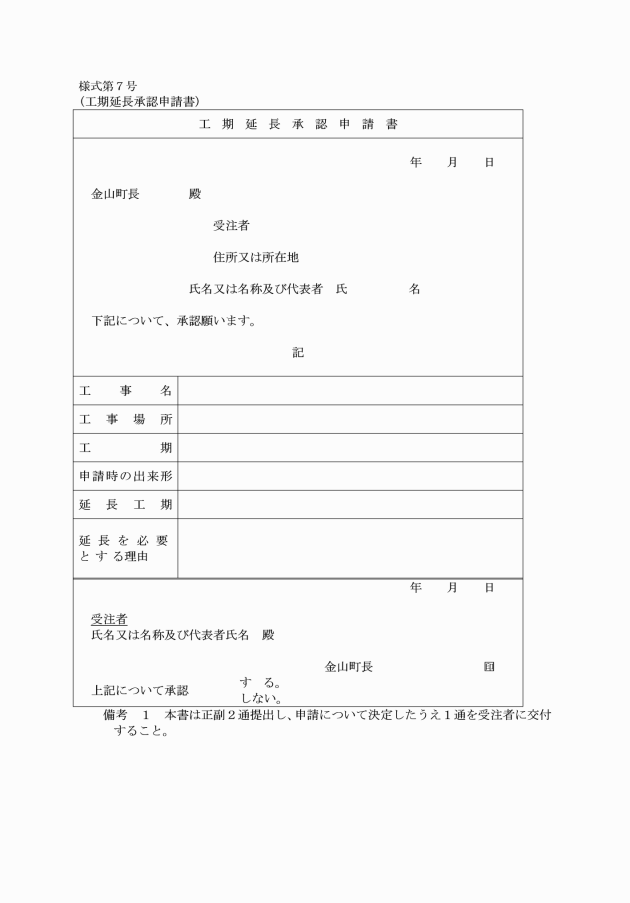

第126条 契約担当者は、天災その他やむを得ない事由により当該契約に定めた履行期間内に契約を履行することができないと認められるときは、契約者の申し出により履行期間を延長することができる。

2 前項の規定により、履行期間を延長したときは、その旨契約者に通知しなければならない。

(契約の解除等)

第127条 契約担当者は、次の各号に掲げる場合においては、契約を解除することができる旨の約定をしなければならない。

(1) 契約期間内に契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

(2) 正当な理由がなく契約履行の着手を延ばしたとき。

(3) 前2号の1に該当する場合を除くほか契約者が契約に違反したとき。

2 契約担当者は、前項各号に該当しない場合であつてもやむを得ない事由があるときは、契約を解除し、又は履行を中止させ、若しくはその一部を変更することがある旨の約定をすることができる。

(解除等の通知及び契約の変更)

第128条 契約担当者は、前条の規定による約定に基づき契約を解除し、又はその履行を中止させるときは、その理由、期間その他必要な事項を契約者に通知しなければならない。

第8章 現金及び有価証券

第1節 歳計現金

(会計管理者等の保管現金の限度額)

第129条 会計管理者が第71条の規定による小口現金払に充てるため保管できる現金の限度額は、200万円とする。

(一時借入金)

第130条 一時借入金の借入れ及び償還の手続きについては、歳入の収入及び歳出の支出の例による。

(会計相互間の歳計現金の運用)

第131条 一の会計の歳計現金に不足を生じたときは、他の会計の歳計現金を一時繰り替えて運用することができる。

2 前項の規定により繰替運用したときは、その年度の出納閉鎖期日までに繰り戻さなければならない。

3 第1項の繰替運用の手続きは、公金振替の例による。

第2節 歳入歳出外現金及び保管有価証券

(会計年度所属区分)

第132条 歳入歳出外現金及び町が保管する有価証券(以下「保管有価証券」という。)の会計年度所属区分は、現に出納を行つた日の属する年度とする。

(整理区分)

第133条 歳入歳出外現金及び保管有価証券は、次の各号により整理しなければならない。

(1) 保証金

ア 入札保証金

イ 契約保証金

ウ 公売保証金

エ 町営住宅敷金

オ その他保証金

(2) 保管金

ア 源泉徴収をした所得税

イ 特別徴収をした住民税

ウ 社会保険料

エ その他保管金

(歳入歳出外現金の受入及び払出)

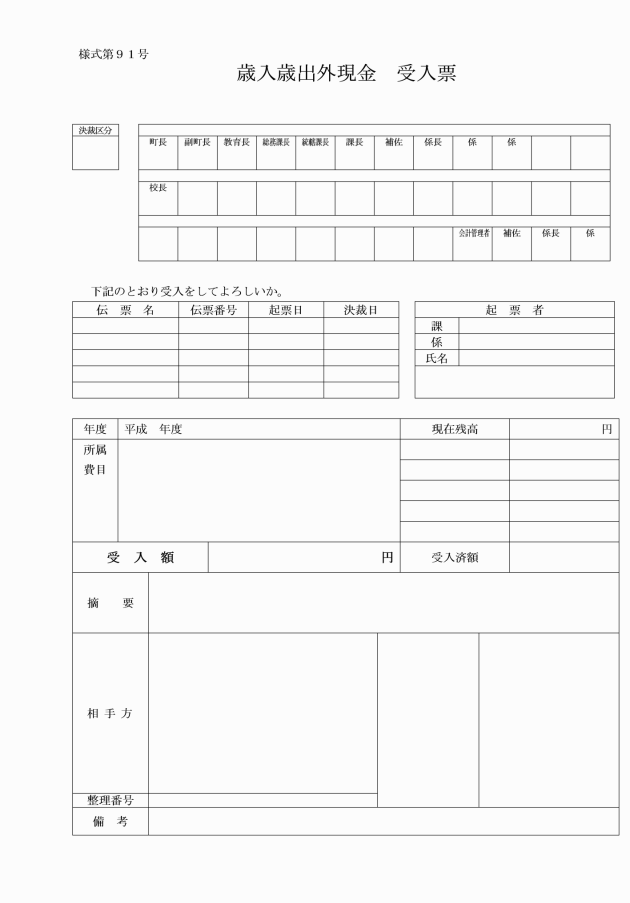

第134条 課及び事務局の長は、歳入歳出外現金を受け入れようとするときは、歳入歳出外現金受入票(様式第91号)に歳入歳出外現金と明記してこれを会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、歳入歳出外現金を受け入れるときは歳入の例に、払い出すときは歳出の例によらなければならない。

(歳入歳出外現金の還付命令票、払出票及び戻入命令票の整理)

第135条 会計管理者は、歳入歳出外現金整理表を備え、歳入歳出外現金の整理区分ごとに受入額及び払出額等を記載してこれを整理しておかなければならない。

(保管有価証券に係る利札の還付請求手続)

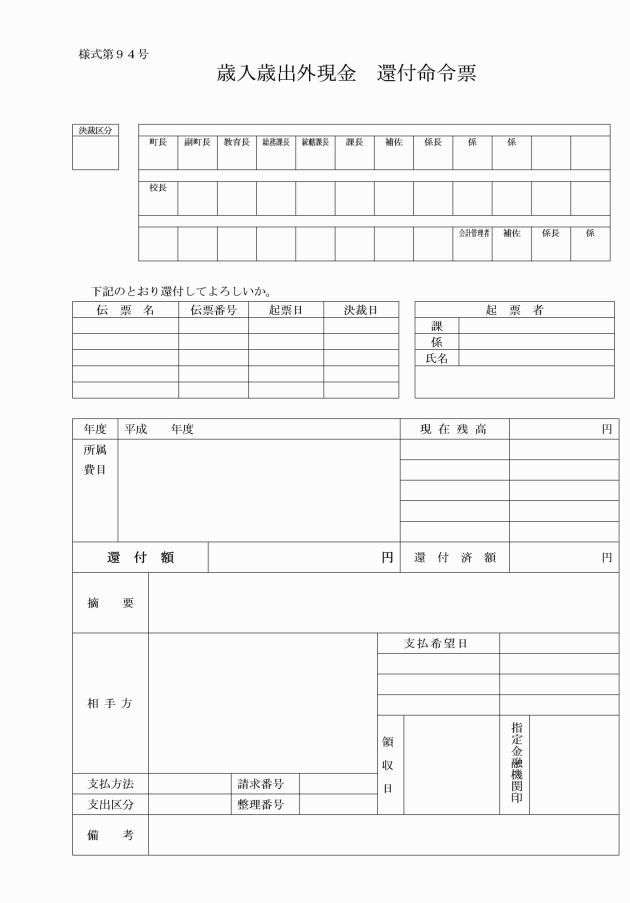

第138条 保管有価証券を提出した者は、当該保管有価証券に係る支払期の到来した利札について還付を受けようとするときは、歳入歳出外現金還付命令票(様式第94号)に歳入歳出外現金と明記し、これを課及び事務局の長に提出しなければならない。

2 課及び事務局の長は、前項の歳入歳出外現金還付命令票の提出を受けた場合において、審査の上、還付する必要があると認めたときは、これを会計管理者に送付しなければならない。

3 会計管理者は、前項の歳入歳出外現金還付命令票の送付を受けたときは、当該請求者から領収証書を徴して、当該利札を還付しなければならない。

第9章 物品

第1節 通則

(物品の分類)

第139条 物品は、会計ごとにこれを次の各号に掲げる区分に分類して整理しなければならない。

(1) 備品 原形のまま比較的長期間の反復使用に耐える物品

(2) 原材料 工事又は加工等のため消費する材料及び原料

(3) 生産品 製造、耕作、飼育、捕獲及び加工等により取得した物品

(4) 動物 獣類、鳥類、魚類等で飼育されるもの

(5) 消耗品 その性質上使用するに従つて消費され、又は減耗するもので前各号に掲げる物品以外の物品

(備品の標示)

第140条 会計管理者、出納員又は物品管理者は、その保管又は管理する物品のうち備品については、備品整理票(様式第66号)をもつて標示しなければならない。ただし、標示をすることが困難なものについては、その標示を省略し、又は適宜の標示をもつてこれに代えることができる。

第2節 取得

(物品調達計画)

第141条 課及び事務局の長は、歳入歳出予算見積書に基づき、年間の調達計画を立て、これを総務課長に提出しなければならない。

2 総務課長は、前項の調達計画を調整し、できる限り一括して購入する方法を講じなければならない。

(購入による取得)

第142条 物品管理者は、物品を取得(購入による取得に限る。)しようとするときは、支出負担行為兼支出命令票(様式第45号)によらなければならない。

2 物品管理者は、生産品整理表(様式第67号)を備え、生産品の受払の状況等を記載し、これを整理しておかなければならない。ただし、実情に応じ、生産品受払簿により生産品の受払状況をは握することができるときは、この限りでない。

(寄贈品の取得)

第144条 課及び事務局の長は、物品の寄附又は贈与の申込みがあるときは、その処理について町長の指示を受けなければならない。

2 物品管理者は、寄附又は贈与による物品の取得を決定したときは、当該寄贈者に対して寄贈品受領書を送付するとともに、会計管理者には歳入の例により通知しなければならない。

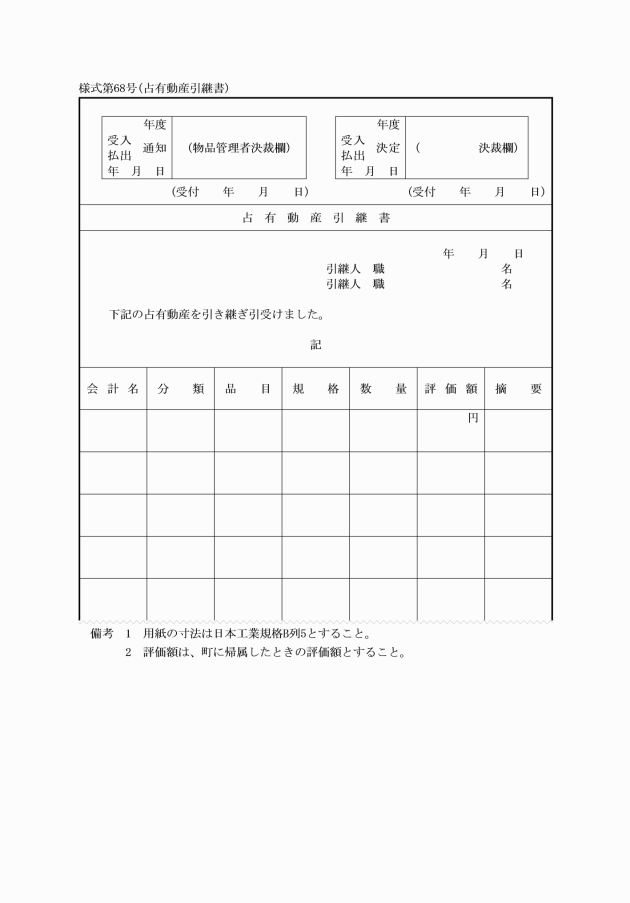

(占有動産の取得)

第145条 物品管理者は、令第170条の5第1項第2号に規定する占有動産で町に帰属したものについては、占有動産引継書(様式第68号)により、その引継ぎを受けなければならない。

第3節 出納、管理及び保管

(物品の出納)

第146条 物品管理者は、会計管理者に対して物品の出納の通知をする場合は、物品の分類、品目、規格及び数量並びに出納の時期及び出納の相手方を明らかにしなければならない。

2 会計管理者は、前項の通知に係る物品の出納をしようとするときは、その出納が当該通知の内容に適合しているかどうか確認しなければならない。

(出納手続の省略)

第147条 官報、新聞及び雑誌並びにその他の定期刊行物は、前条の規定にかかわらず、物品出納の手続を省略することができる。

(使用中の物品の管理)

第148条 物品管理者は、引渡しを受けた後直ちに消費する物品を除き、その使用に係る物品について受払状況を明らかにし、善良な管理者の注意をもつてこれを管理しなければならない。

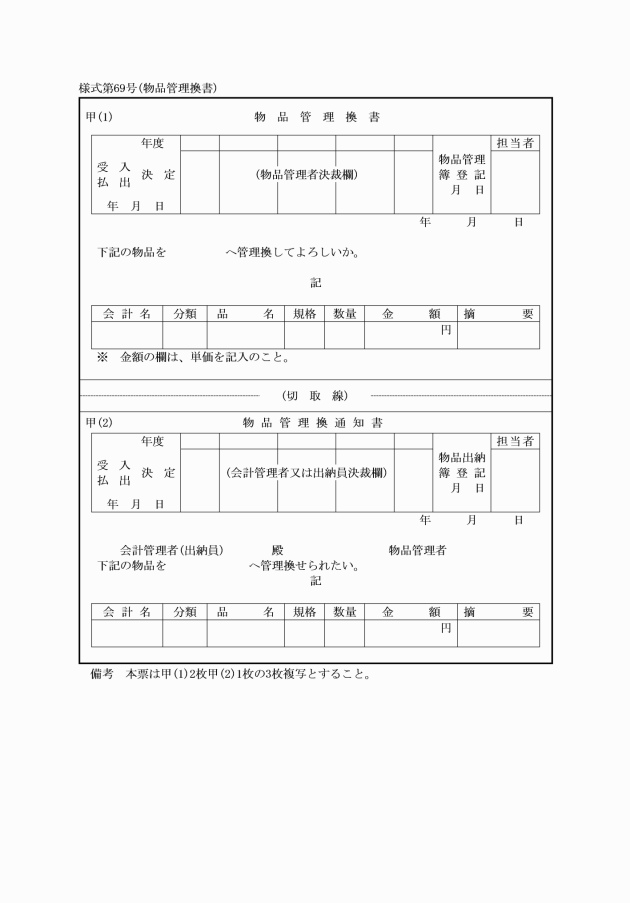

(管理換)

第149条 物品管理者は、物品の効率的な使用又は処分をするため必要があるときは、物品管理者相互間において管理換をすることができる。ただし、取得額又は評価額50万円以上の備品については、あらかじめ町長の承認を受けなければこれをすることができない。

3 物品管理者は、第1項の規定により管理換をしようとするときは、会計管理者に通知しなければならない。

(保管の方法)

第150条 会計管理者は、物品を善良な管理者の注意をもつて保管し、かつ、常に良好な状態で使用し、又は処分することができるように整理区分しておかなければならない。

2 前項の規定は、物品管理者又は物品をもつぱら使用する職員が物品を保管する場合にこれを準用する。

3 会計管理者及び物品管理者は、毎年1回以上現品と帳簿とを照合しなければならない。

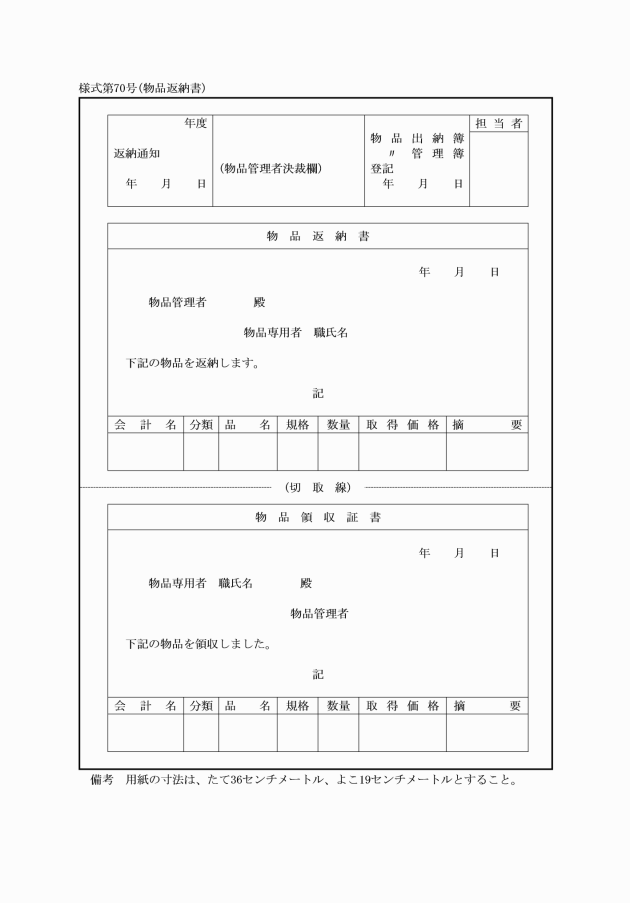

(物品の返納)

第151条 物品をもつぱら使用する職員は、その管理する物品で使用の必要がなくなつたものがあるときは、当該物品に物品返納書(様式第70号)を添えてこれを所属の物品管理者に返納しなければならない。

(物品の貸付)

第152条 物品管理者は、貸付けを目的とする物品を除くほか、物品を貸し付けてはならない。ただし、事務又は事業に支障を及ぼさないと認められるものについてはこの限りでない。

2 物品の貸付期間は、特に必要と認められる場合を除き、1年を超えてはならない。

3 物品の貸付けは、次に掲げる事項を記載した契約書により行う。ただし、必要がないと認めるときは、その一部を省略し、又は契約書の作成を省略することができる。

(1) 貸付物品の表示

(2) 指定用途及び使用上の制限

(3) 貸付期間

(4) 貸付料の額及びその納入方法

(5) 貸付物品の返還、原状回復又は損害賠償に関すること。

(6) その他必要な事項

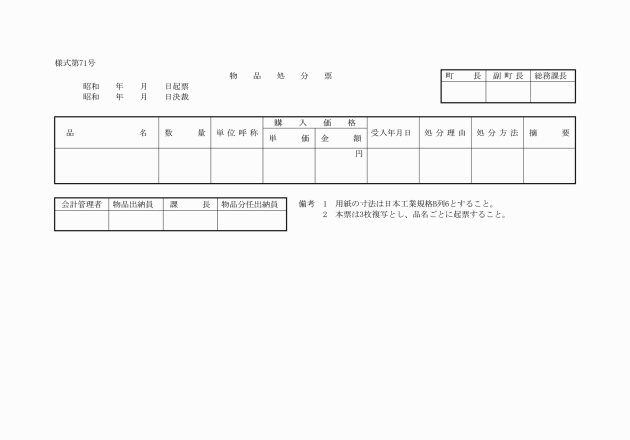

第4節 処分等

(不用の決定等)

第154条 物品管理者は、使用に耐えない物品若しくは使用の必要がない物品で管理換により適切な処理をすることができないもの又は生産品を処分するときは、物品処分票(様式第71号)により、不用の決定をしなければならない。この場合において取得額又は評価額30万円以上の備品については、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。

2 物品管理者は、前項の規定により不用の決定をしたときは、会計管理者にその旨を通知しなければならない。

3 物品管理者は、第1項の規定により不用の決定をした物品のうち、売り払うことが不利又は不適当であると認めるもの及び売り払うことができないものは廃棄することができる。

(関係職員の譲受けを制限しない物品)

第155条 令第170条の2第2号の規定により指定する物品は、学校、試験研究機関その他町の施設における生産品とする。

(重要物品の指定)

第156条 令第166条第2項に規定する財産に関する調書中の物品として記載する重要な物品は、次の各号に定めるものとする。

(2) 自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)による軽自動車、小型特殊自動車並びに小型自動車のうち被けん引自動車、2輪自動車及び3輪自動車を除く。)

(3) 取得額又は評価額が50万円以上の大動物

2 総務課長は、前項の規定により提出された物品調書を調整し、その年度の6月末日までに会計管理者にこれを提出しなければならない。

(1) 官報、新聞及び雑誌並びにその他の定期刊行物

(2) 取得後直ちに交付するもの

第10章 債権

第1節 通則

(債権の管理)

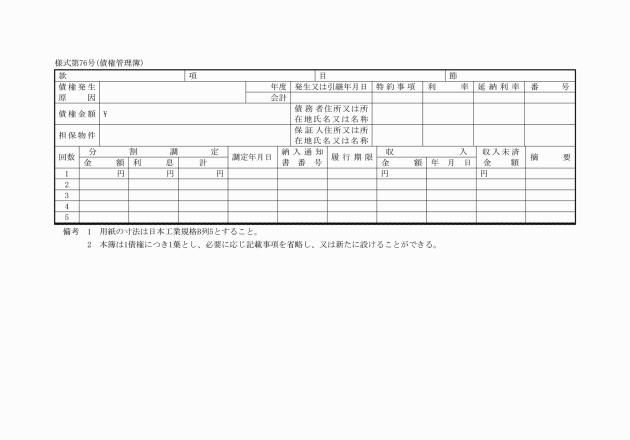

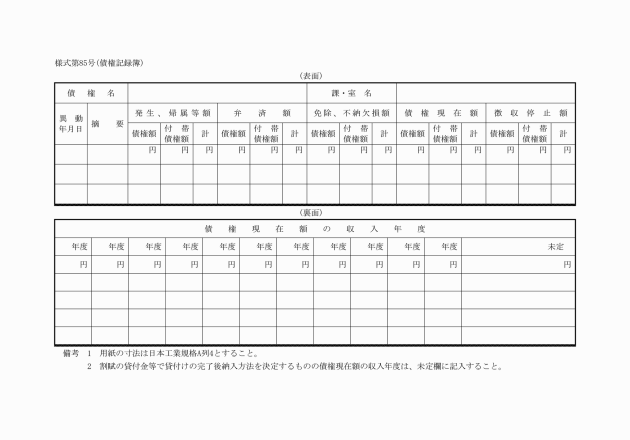

第160条 債権管理者は、その所管に属すべき債権(法第240条第4項に規定する債権を除く。)のうち、当該年度の歳入に係る債権以外の債権(誤払金等の戻入に係る債権を除く。)については、別に定めがあるものを除き、債権管理簿(様式第76号)を備え、これを管理しなければならない。

(履行期限の繰上げの通知)

第161条 令第171条の3の規定により履行期限を繰り上げる旨の通知は、歳入徴収担当者が納期限を繰り上げる旨及びその理由を納入通知書に記載してこれをしなければならない。

(違約金の額)

第163条 債権に係る違約金の額は、特別の定めがある場合を除くほか、納期限の翌日から納付の日までの期間の日数に応じ、年14.6パーセントの割合で計算した額とする。

2 前項に規定する違約金の額を計算する場合において、その計算の基礎となる債権の一部が納入されているときは、その納入の日後の期間に係る違約金の額の計算の基礎となる債権の額は、その納入された債権の額を控除した金額とする。

(年当たりの割合の基礎となる日数)

第164条 違約金、延納利息等の額を計算する場合の年当たりの割合は、閏年の日を含む期間についても、365日当たりの割合とする。

第2節 債権の整理等

(債権の整理)

第165条 歳入徴収担当者は、国税又は町税の滞納処分の例により処分することができる債権について督促したものについては滞納整理票(様式第80号)を備え、これを整理しておかなければならない。

(保証人に対する履行の請求の手続)

第166条 債権管理者は、令第171条の2第1号の規定により保証人に対して履行の請求をするときは、納入通知書(様式第30号)に当該履行の請求をすべき理由を明らかにした書類を添えて、当該保証人にこれを交付しなければならない。この場合において納期限は、既に主たる債務者に交付した納入通知書の納期限と同一の期限とする。

(担保の種類及び価値)

第167条 債権管理者は、令第171条の4第2項の規定により担保の提供を求めるときは、法令又は契約に別段の定めがある場合を除き、次の各号に掲げる担保の提供を求めなければならない。

(1) 国債及び地方債

(2) 債権管理者が確実と認める社債その他の有価証券

(3) 土地並びに保険に付した建物、立木、自動車及び建設機械

(4) 債権管理者が確実と認める金融機関その他の保証人の保証

(担保の提供の手続)

第168条 有価証券を担保として提供しようとする者は、これを管轄の供託所に供託し、供託書正本をその担保を求めた債権管理者に提出しなければならない。ただし、登録国債(乙種国債登録簿に登録のあるものを除く。)又は社債等登録法(昭和17年法律第11号)の規定により登録した社債、地方債その他の債券については、その登録に係る登録済通知書又は登録済証を提出しなければならない。

2 土地、建物その他抵当権の目的とすることができる財産を担保として提供しようとする者は、当該財産についてその抵当権の設定の登記原因又は登録原因を証明する書類及びその登記又は登録についての承諾書をその担保を求めた債権管理者に提出しなければならない。

3 債権管理者は、前項の書類の提出を受けたときは、すみやかにこれらの書類を添えて抵当権の設定の登記又は登録を管轄の登記所又は登録機関に嘱託しなければならない。

4 金融機関その他の保証人の保証を担保として提供しようとする者は、その保証人の保証を証明する書類をその担保を求めた債権管理者に提出しなければならない。

5 債権管理者は、前項の保証人の保証を証明する書類の提出を受けたときは、すみやかに当該保証人との間に保証契約を締結しなければならない。

6 指名債権を担保として提供しようとする者は、民法(明治29年法律第89号)第364条第1項の措置をとつた後、その指名債権の証書及び第三債務者の承諾を証明する書類をその担保を求めた債権管理者に提出しなければならない。

(担保の保全)

第169条 債権管理者は、債権について担保が提供されたときは、すみやかに担保権の設定について、登記、登録その他の第三者に対抗することができる要件を備えるため必要な措置をとらなければならない。

(担保及び証拠物件の保存)

第170条 債権管理者は、債権について町が債権者として占有すべき金銭以外の担保物及びもつぱら債権又は債権の担保に係る事項の立証に供すべき書類その他の物件を善良な管理者の注意をもつて整理し、かつ、保存しなければならない。

(徴収停止の手続)

第171条 債権管理者は、令第171条の5に規定する措置をとる場合には、同条各号に掲げる場合の1に該当する理由、その措置をとることが債権の管理上必要であると認められる理由及び業務又は資産に関する状況、債務者の所在その他必要な事項を記載した書類により、これをしなければならない。

2 債権管理者は、前項の規定により徴収停止の措置をとつた後、事情の変更等によりその措置を維持することが不適当となつたことを知つたときは、直ちにその措置を取りやめなければならない。

第3節 債権の内容の変更及び免除等

(履行延期の特約等の手続)

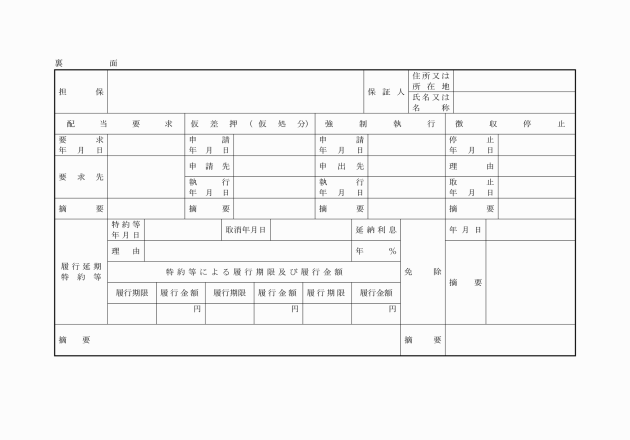

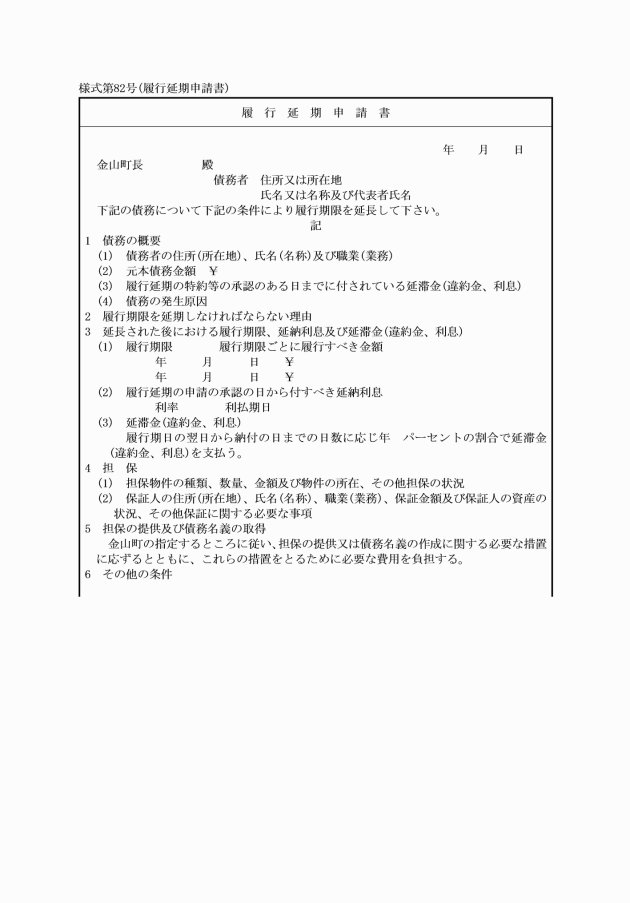

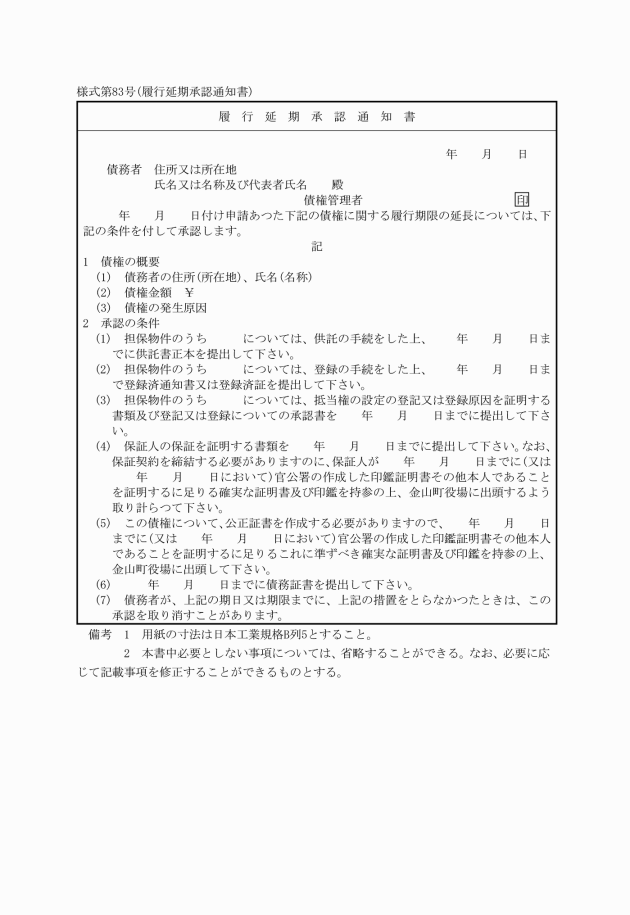

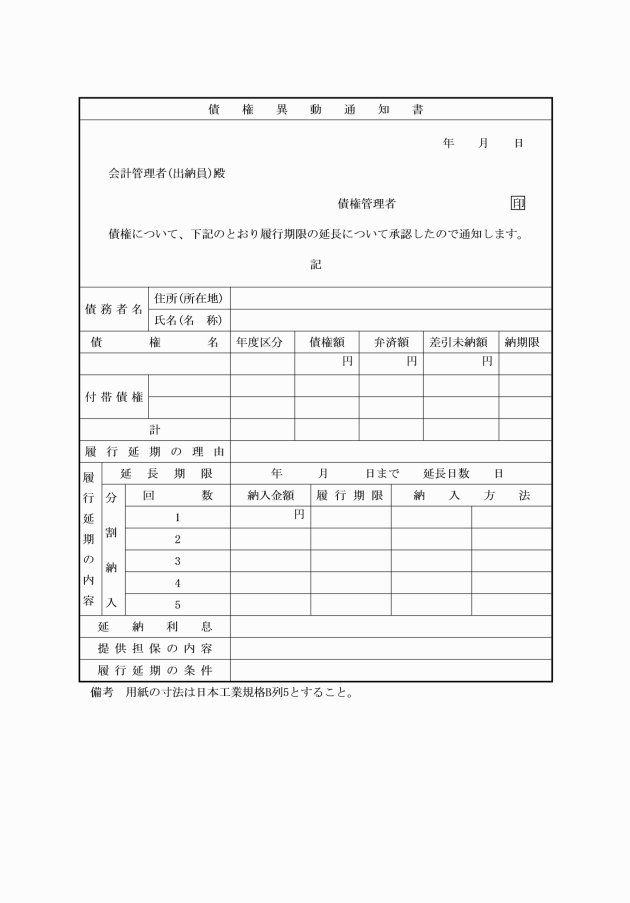

第172条 債権管理者は、令第171条の6の規定により履行延期の特約又は処分(以下「特約等」という。)をするときは、債務者から履行延期申請書(様式第82号)を提出させなければならない。

2 債権管理者は、前項の申請書を徴した場合において、その内容を審査し、かつ、履行延期の特約等をすることが債権管理上必要であると認めたときは、当該理由を記載した書類及び当該申請書並びにその他の関係書類により、町長の承認をうけなければならない。

(履行期限を延長する期間)

第173条 債権管理者は、履行期限の特約等をするときは、履行期限(履行期限後に履行延期の特約等をする場合には、当該履行延期の特約等をする日)から5年(令第171条の6第1項第1号又は第5号に該当する場合には10年)以内において、その延長に係る履行期限を定めなければならない。ただし、さらに履行延期の特約をすることを妨げない。

(履行延期の特約等に係る措置)

第174条 債権管理者は、債権について履行延期の特約等をするときは、担保を提供させ、かつ、延納利息を付さなければならない。ただし、令第171条の6第1項第1号に該当する場合その他特別の事情があると認められるときは、担保の提供を免除し、又は延納利息を付さないことができる。

3 債権管理者は、既に担保の付されているものについて履行延期の特約等をする場合において、その担保が当該債権を担保するのに充分であると認められないときは、増担保の提供又は保証人の変更その他担保の変更をさせなければならない。

4 第1項の規定により付する延納利息は、履行期限を延長する期間の日数に応じ、年7.3パーセントの割合で計算した額とする。

(1) 債権者から担保を提出させることが町の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(2) 同一債務者に対する債権金額の合計額が10万円以内であるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が債務者の故意又は重大な過失によらない不当利得による返還金に係るものであるとき。

(4) 担保として提供すべき適当な物件がなく、かつ、保証人となるべき者がないとき。

(1) 履行延期の特約をする債権が令第171条の6第1項第1号に規定する債権に該当する場合

(2) 履行延期の特約等をする債権が貸付金に係る債権その他の債権で、既に利息を付することとなつているものであるとき。

(3) 履行延期の特約等をする債権が利息、延滞金その他法令又は契約の定めるところにより一定期間に応じて付する加算金に係る債権である場合

(4) 履行延期の特約等をする債権の金額が1,000円以内であるとき。

(5) 延納利息を付することとして計算した場合において、当該延納利息の額の合計額が100円以内となるとき。

(債務名義を取得するための措置等)

第176条 債権管理者は、債権(債務名義のあるものを除く。)について履行延期の特約等をするときは、次の各号に掲げる場合を除き、当該債権について債務名義を取得するため必要な措置をとらなければならない。

(1) 履行延期の特約等をする債権に確実な担保が付されているとき。

(3) 強制執行することが町の事務又は事業の遂行を阻害する等公益上著しい支障を及ぼすこととなるおそれがあるとき。

(4) 債務者が無資力で債務名義を取得するために要する費用を支弁することができないとみとめられるとき。

(履行延期の特約等に付する条件)

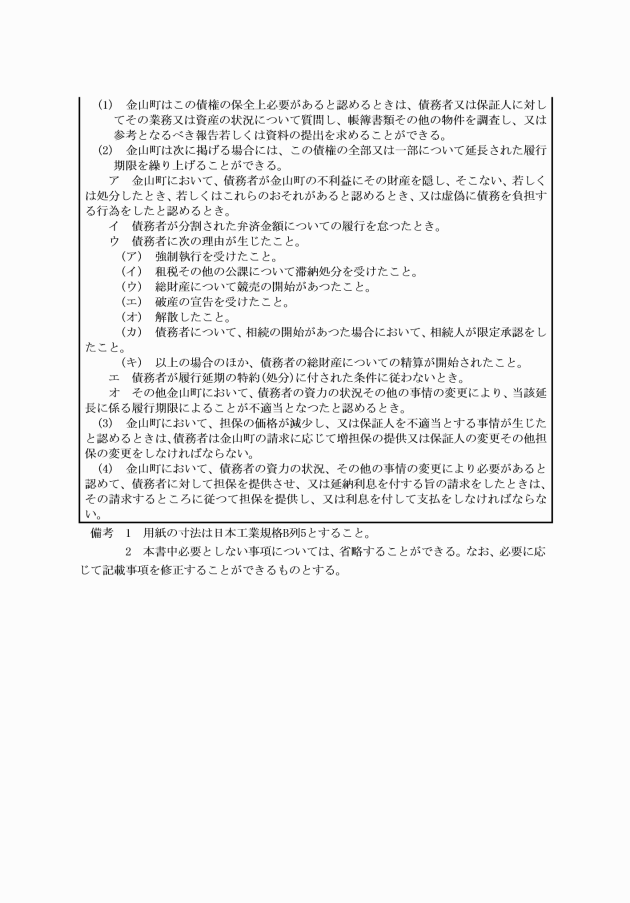

第177条 債権管理者は、履行延期の特約等をする場合には、次の各号に掲げる趣旨の条件を付さなければならない。

(1) 当該債権の保全上必要があるときは、債務者又は保証人に対し、その業務又は資産の状況に関して質問し、帳簿書類その他の物件を調査し、又は参考となるべき報告若しくは資料の提供を求めること。

(2) 次に掲げる場合には、当該債権の全部又は一部について、当該延長に係る履行期限を繰り上げることができること。

ア 債務者がその財産を隠し、損ない、若しくは処分したとき、若しくはこれらのおそれがあると認められるとき、又は虚偽に債務を負担する行為をしたとき。

イ 当該債権の金額を分割して履行期限を延長する場合において、債務者が分割された弁済金額についてその履行を怠つたとき。

ウ 令第171条の4第1項に規定する理由が生じたとき。

エ 債務者が前号の条件その他の当該履行延期の特約等に付された条件に従わないとき。

オ その他債務者の資力の状況その他の事情の変化により、当該延長に係る履行期限によることが不適当となつたと認められるとき。

2 債権管理者は、第174条第1項ただし書の規定により担保の提供を免除し、又は利息を付さないこととした場合においても、債務者の資力の状況その他の事情の変更により必要があると認めるときは、担保を提供させ、又は延納利息を付すこととすることができる旨の条件を付さなければならない。

(免除の手続)

第178条 令第171条の7の規定による債権の免除は、債務者からの書類による申請に基づいて行うものとする。

2 債権管理者は、前項の規定による債権の免除の申請に係る書類の提出を受けた場合において、令第171条の7第1項及び第2項の規定の1に該当し、かつ、当該債権を免除することがその管理上やむを得ないと認められるときは、その理由を記載した書類に当該申請に係る書類その他の関係書類を添えて、債権を免除することについて、町長の承認を受けなければならない。

(債権の異動の通知等)

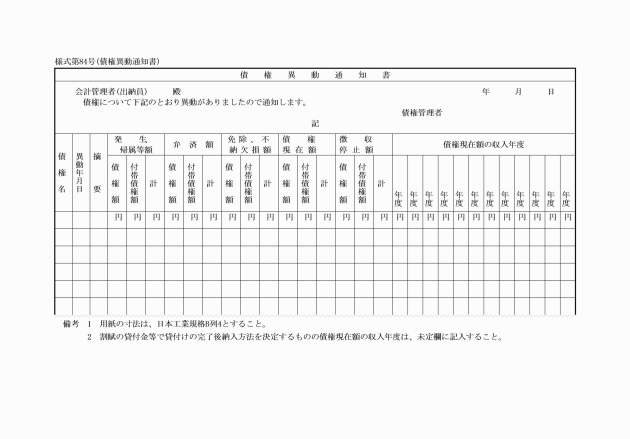

第179条 債権管理者は、その所管に属する債権で債権管理簿に登記されているものについて異動を生じたときは、そのつど当該異動の状況を債権異動通知書(様式第84号)により会計管理者に通知しなければならない。

(債権に関する調書の提出)

第181条 債権管理者は、毎会計年度末現在におけるその主管に属する債権に関する調書を作成し、翌年度の7月末日までに当該課及び事務局の長を経由して会計管理者に提出しなければならない。

第11章 基金

(手続の準用)

第182条 基金の管理については、次の各号に掲げるところにより処理するものとする。

(2) 基金に属する財産については、その種類に応じ、第9章、第10章の規定及び公有財産の取得、管理及び処分に関する規則(昭和39年金山町規則第12号)並びに金山町の基金に関する各条例の例による。

(基金運用状況調書の提出)

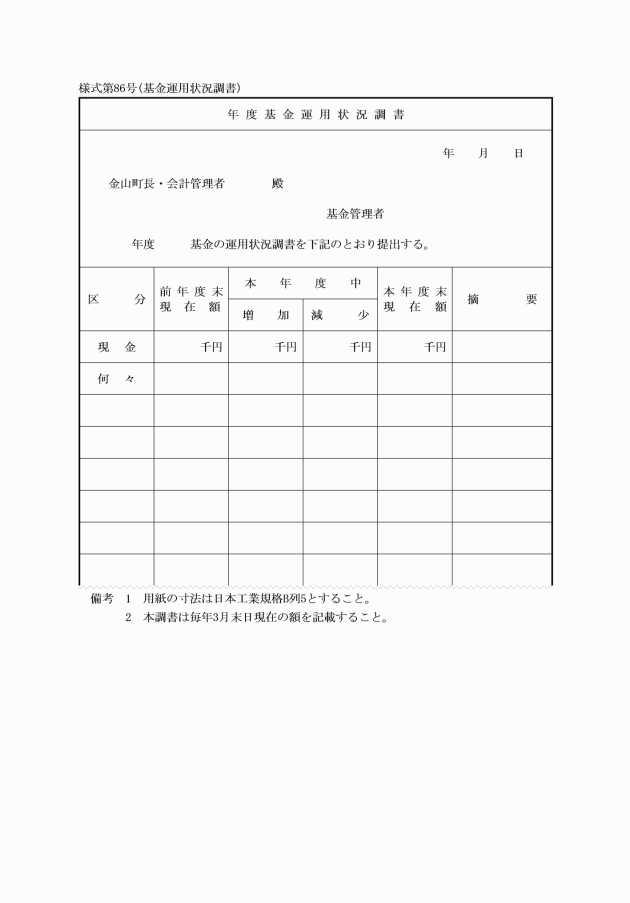

第183条 基金管理者は、定額の資金を運用するため設置した基金については、毎年3月31日現在における基金運用状況調書(様式第86号)を作成し、翌年度の6月15日までに会計管理者に提出しなければならない。

第12章 指定金融機関

第1節 通則

(指定金融機関等)

第184条 町に属する現金の出納を行う金融機関は、指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関とする。

(出納)

第185条 指定金融機関において、現金の支払をするときは、町の預金口座から払いもどし、現金の払込みを受けたときは、直ちに町の預金口座に預入れの手続きをとるものとする。

2 指定金融機関は、会計管理者から小切手の振出の通知を受けたときは町の預金口座から当座預金に組替えの手続きをとるものとする。

(出納の記帳)

第186条 指定金融機関における出納の記帳は、歳入歳出金に区分しなければならない。

(支払事務取扱上の留意事項)

第187条 指定金融機関は、常に支払を迅速かつ適正にするように努めるとともに送金に際しては、債権者の利便についても考慮しなければならない。

(諸帳簿等の保存期間)

第188条 指定金融機関等は、諸帳簿その他金銭出納に関する書類については、目録を付し原則として5年間保存しなければならない。

2 前項の保存期間は、当該帳簿又は文書の処理完結の翌年度から起算する。

第189条 指定金融機関は、その使用する印鑑を会計管理者に届け出なければならない。

第2節 出納

(現金等の受入)

第190条 指定金融機関等は、納人(会計管理者及び出納員等を含む。以下この条において同じ。)から納入通知書等又は現金払込書により、現金、口座振替若しくは証券の納付を受けたときはこれを領収し、領収証書を納人に交付し、受入種別ごとに整理した原符等を翌日(当該日が休日の場合は翌営業日)までに、指定金融機関にあつては会計管理者に、収納代理金融機関にあつては指定金融機関に送付しなければならない。

2 指定金融機関等において現金を領収したときは、納入通知書、現金払込書及び領収証書の表面に領収年月日及び当該指定金融機関等が指定する領収済の印を押さなければならない。

3 会計管理者から指定金融機関に発する収納の通知は、納人の指定金融機関に対する納入通知書又は現金払込書の提出をもつて行つたものとみなす。

(1) 納期限を経過した歳入金については、所定の延滞金

(2) 督促状発付のものについては、督促手数料

5 法第231条の2第4項に規定する代用納付のあつた証券について支払の拒絶があつたときは、その旨を指定金融機関にあつては会計管理者に、収納代理金融機関にあつては指定金融機関に直ちに報告するとともに諸帳簿の整理をしなければならない。

2 指定金融機関において前項の支払を完了したときは、直ちに小切手及び支出票等の表面に支払年月日及び現金支払済の印を押さなければならない。

3 指定金融機関は、当日の第1項の支払総額について支出票等を添えて会計管理者に送付しなければならない。

2 前項の規定により債権者に現金を送付したときは、所定の領収書を徴しすみやかに会計管理者に送付しなければならない。

(指定金融機関における支払の拒否)

第193条 指定金融機関は、現金の支払をする場合において次の事項に該当するときは支払を拒み、かつ、必要と認めたときは、会計管理者に対しその理由を付し関係書類を返さなければならない。

(1) 支払通知が未到着のとき。

(2) 会計管理者の印影が明らかでないとき、若しくは第9条の規定により通知を受けた印鑑と符合しないとき。

(3) 小切手の金額その他債権者名等を改ざんしてあると認められるとき。

(4) 小切手を汚損してその要部を認め難いとき。

(5) 支払通知書を受けた金額が所属会計の普通預金残高を超えたとき。

(指定金融機関等の提出書類)

第194条 指定金融機関は、毎日(休日を除く。)の収支報告書・現在高報告書兼収支日計表を出納証拠書類により調整し、会計管理者に提出して確認を受けなければならない。

2 指定代理金融機関は、毎日(休日を除く。)の収支日計報告書を領収証書原符等により調整し、指定金融機関に提出して確認を受けなければならない。

3 収納代理金融機関は、毎日(休日を除く。)の収納日計報告書を領収証書原符等により調整し、指定金融機関に提出して確認を受けなければならない。

(出納月計報告書の提出)

第195条 指定金融機関は、毎月歳入、歳出及び歳入歳出外現金の取扱金額を集計した出納月計報告書を調整し、翌月7日までに会計管理者に提出しなければならない。ただし、7日が休日に当たる場合はその翌営業日とする。

第3節 検査

(検査の実施)

第196条 会計管理者は毎年7月に指定金融機関等の現金の出納及び帳簿等を検査しなければならない。

2 会計管理者は、前項に定める場合を除くほか必要があると認めたときは臨時に検査を行うことができる。

(検査期日等の通知)

第197条 会計管理者は前条の検査を行うときは、その日前7日までに検査期日、検査事項等を指定金融機関等に通知するものとする。

(検査報告)

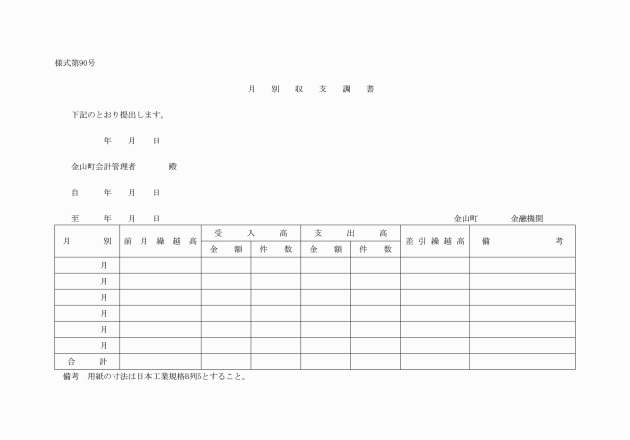

第199条 会計管理者は、検査を完了したときは、月別収支調書を添えてその結果を町長及び監査委員に報告するとともに、月別収支調書及び関係諸帳簿等に検査済の旨及びその年月日を記載して署名し、月別収支調書の1通は指定金融機関等に交付するものとする。

第13章 雑則

(会計管理者等の事故報告)

第200条 会計管理者は、その保管に係る現金、有価証券、物品、占有動産又は小切手帳若しくは帳票を亡失し、又は損傷したとき、及び証券の提示期間又は有効期間の経過により歳入が徴収不能となつたときは、遅滞なく町長に報告しなければならない。

第201条 出納員は、その保管に係る現金、物品、占有動産又は帳票を亡失し、若しくは損傷したとき、及び証券の提示期間又は有効期間の経過により歳入が徴収不能となつたときは、直ちに会計管理者及び課又は事務局の長に報告しなければならない。

2 資金前渡職員は、その保管に係る現金を亡失したときは、直ちに課又は事務局の長に報告しなければならない。

3 物品をもつぱら使用している職員がその管理に係る物品を亡失し、又は損傷したときは、直ちに物品管理者に報告しなければならない。

4 物品管理者は、その管理に係る物品を亡失し、又は損傷したとき、及び前項の報告を受けたときは、直ちに町長に報告しなければならない。

5 歳入徴収担当者、支出命令者及び債権管理者は、その保管に係る帳票を亡失し、又は損傷したときは、直ちに会計管理者及び課又は事務局の長に報告しなければならない。

6 課又は事務局の長は、前各項の報告を受けたとき、及び財務に関して事故が発生したことを知つたときは、遅滞なくその事実を調査し、意見を添えて町長及び会計管理者に報告しなければならない。

(1) 当該事故職員の職氏名

(2) 監督責任者の職氏名

(3) 当該事故の発生した日時及び場所

(4) 当該事故に係る現金若しくは有価証券の額又は物品の品名、数量、金額(亡失した物品の価格又は損傷による物品の減価額)

(5) 当該事故の原因となつた事実の詳細

(6) 平素における管理状況の詳細

(7) 当該事故発見の動機

(8) 当該事故発見後の処置

(9) 損害補てんの状況(弁償年月日、金額、弁償者)

(10) その他の参考事項

(職員の賠償責任)

第203条 法第243条の2の9第1項後段の規定により指定する職員は、次の各号に掲げる者とする。

(1) 支出負担行為については、別に定めるところにより、支出負担行為担当者の事務を代決する者

(2) 法第232条の4第1項の命令については、別に定めるところにより、支出命令者の事務を代決する者

(3) 法第234条の2第1項の監督又は検査については、契約担当者の命を受けて監督又は検査をする者

(諸書類の記載等)

第204条 財務に関する諸書類及び諸帳簿に記載する金額及び数量は、「アラビア」数字を用いるものとする。ただし、縦書をする場合は、この限りでない。

2 前項の諸書類及び諸帳簿の記載事項は、これを改ざんしてはならない。

3 前2項に規定する諸書類及び諸帳簿について、これを訂正し、挿入し、又は削除しようとするときは、当該訂正し、又は削除すべき箇所に2線を引き、縦書にあつてはその右側に、横書にあつてはその上位に正書し、当該削除した字句が明らかに読み得られるように字体を残し、数字以外の記載事項について訂正し、挿入し、又は削除をしたときにあつては、その字数を欄外に記載して、責任者がこれに証印を押さなければならない。ただし、金銭又は物品の収納に関する諸証書の数字は、その内訳明細に係るものを除きこれを訂正することができないものとする。

(財務事務の特例)

第205条 特別の事情により、この規則により難いものがあるときは、町長の承認を得て特例を設けることができる。

附則

1 この規則は、昭和59年1月1日から施行する。ただし、納期の一定した収納金及び集合して支出する給与並びに契約に関する規定は、昭和59年4月1日から施行する。

2 次の規則等(以下「従前の財務関係規則」という。)は、廃止する。ただし、金山町契約に関する規則(昭和39年金山町規則第11号)は、昭和59年3月末日までは、なおその効力を有する。

金山町契約に関する規則(昭和39年金山町規則第11号)

物品分類基準の指定(昭和53年金山町訓令第8号)

3 この規則の施行の際、現に従前の財務関係規則の規定に基づいてなされた許可、承認、指示、決定その他の処分又は申請、届出その他の手続は、この規則の相当規定に基づいてなされた処分又は手続きとみなす。

4 従前の財務関係規則に基づいて作成した帳票類の用紙にこの規則を適用する場合において、充足できるものは、当分の間これを使用することができる。

附則(昭和59年3月29日規則第6号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

附則(昭和60年2月12日規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行し、改正後の金山町財務規則第110条の規定は、昭和59年度から適用する。

附則(平成元年3月23日規則第2号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月25日規則第5号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成8年3月29日規則第6号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

附則(平成11年10月18日規則第14号)

この規則は、平成11年10月18日から施行する。

附則(平成12年12月21日規則第20号)

1 この規則は、平成13年1月6日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた指名競争入札により締結する契約については、なお従前の例による。

附則(平成13年6月21日規則第12号)

1 この規則は、平成13年7月1日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた指名競争入札については、なお従前の例による。

附則(平成14年7月15日規則第14号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成19年3月26日規則第3号)抄

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

附則(平成23年8月1日規則第7号)

この規則は、平成23年8月1日から施行する。

附則(平成24年3月27日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の金山町財務規則は、平成24年度以降の予算及び会計処理等について適用し、平成23年度分までの予算(繰越明許費を除く。)及び会計処理等については、なお従前の例による。

附則(平成24年8月21日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成25年2月7日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成27年4月1日規則第8号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年4月1日規則第12号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

附則(令和2年4月1日規則第5号)

この規則は令和2年4月1日から施行する。

附則(令和2年10月16日規則第10号)

1 この規則は、令和2年10月19日から施行する。

2 この規則の施行前に行われた指名競争入札については、なお、従前の例による。

附則(令和3年3月29日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

附則(令和4年4月1日規則第13号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和4年8月31日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

附則(令和5年4月1日規則第5号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

附則(令和5年5月1日規則第7号)

この規則は、令和5年5月1日から施行する。

附則(令和6年3月29日規則第10号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

附則(令和6年10月1日規則第17号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

附則(令和7年4月1日規則第10号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1

支出負担行為整理区分表

区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |

1報酬 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 職員別給与簿支出票 | |

2給料 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 職員別給与簿支出票 | |

3職員手当等 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 職員別給与簿 支出票 戸籍謄本又は戸籍抄本 死亡届書 失業証明書 その他手当を支給すべき事実の発生を証する書類 | |

4共済費 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 支出票 社会保険料控除計算書 | |

5災害補償費 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 支出票 本人の請求書 戸籍謄本又は戸籍抄本 死亡届書 病院等の請求書、受領書又は証明書 | |

6恩給及び退職年金 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 支出票 恩給支給台帳 | |

7報償費 | 支出命令のとき (契約を締結するとき) | 支出しようとする額(契約金額) | 支出票(契約書又は請書、入札書又は見積書) | 物品を購入する場合は( )書によることができる。 |

8旅費 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 支出票 旅行命令簿 | |

9交際費 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 支出票 | |

10需用費 | 契約を締結するとき (請求のあつたとき) | 契約金額(支出しようとする額) | 契約書又は請書 入札書又は見積書 支出票 | 光熱水費及び単価契約によるものは、( )書によることができる。 |

11役務費 | 契約を締結するとき (請求のあつたとき) | 契約金額(支出しようとする額) | 契約書又は請書 入札書又は見積書 支出票 | 長期継続契約又は単価契約に係るものは( )書によることができる。 |

12委託料 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書又は請書 入札書又は見積書 支出票 | |

13使用料及び賃借料 | 契約を締結するとき (請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた額) | 契約書又は請書 入札書又は見積書 支出票 | 長期継続契約又は単価契約に係るものは( )書によることができる。 |

14工事請負費 | 契約を締結するとき | 契約金額 | 設計書、仕様書、図面 契約書又は請書 入札書又は見積書 支出票 | |

15原材料費 | 購入契約を締結するとき (請求のあつたとき) | 契約金額(請求のあつた額) | 契約書又は請書 入札書又は見積書 支出票 | 単価契約によるものは、( )書によることができる。 |

16公有財産購入費 | 購入契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書又は請書 入札書又は見積書 登記関係書類支出票 | |

17備品購入費 | 購入契約を締結するとき | 契約金額 | 契約書又は請書 入札書又は見積書 支出票 | |

18負担金、補助及び交付金 | 指令をするとき | 指令金額(支出しようとする額) | 指令書の写、交付申請書又は実績報告書 支出票 | 指令を要しないものは、( )書によることができる。 |

19扶助費 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 支出票 | |

20貸付金 | 貸付決定のとき | 貸付けを要する額 | 契約書又は借用証書 申請書 支出票 | |

21補償、補填及び賠償金 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 契約書又は承諾書 請求書 判決書謄本 支出票 | |

22償還金、利子及び割引料 | 支払期日又は支出命令のとき | 支出しようとする額 | 借入れに関する書類 支出票 | |

23投資及び出資金 | 出資又は払込決定のとき | 出資又は払込みを要する額 | 申請書又は申込書 支出票 | |

24積立金 | 積立て決定のとき | 積み立てようとする額 | 支出票 | |

25寄附金 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 申込書 支出票 | |

26公課費 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 賦課又は申告等に関する書類 支出票 | |

27繰出金 | 支出命令のとき | 支出しようとする額 | 支出票 |

別表第2

支出負担行為整理区分表

区分 | 支出負担行為として整理する時期 | 支出負担行為の範囲 | 支出負担行為に必要な主な書類 | 備考 |

1資金前渡 | 資金の前渡をするとき | 資金の前渡を要する額 | 支出票 |

|

2繰替払 | 繰替払命令のとき | 繰替払しようとする額 | 繰替払依頼書 |

|

3過年度支出 | 過年度支出を行うとき | 過年度支出を要する額 | 支出票 |

|

4繰越 | 当該繰越分を含む支出負担行為を行うとき | 繰越しをした金額の範囲内の額 | 契約書 繰越計算書 |

|

5過誤払金の戻入 | 現金の戻入の通知のあつたとき(現金の戻入のあつたとき) | 戻入を要する額 | 戻入に関する書類 歳出戻入票 | 翌年度の5月31日以前に現金の戻入があり、その通知が6月1日以後にあつた場合は、( )書によること。 |

6債務負担行為 | 債務負担行為を行うとき | 債務負担行為の額 | 債務負担行為に関する書類 |

|

別表第3

物品分類基準

分類 | 細分類 | 例示品目 |

備品 〔次に掲げるものを除く。 1 報償、交際、扶助等の目的のため管理するもの 2 公有財産又は備品の附属的部品たる性格を有するもの 3 公印、標本類及びスチール製事務用いすを除き、取得額又は評価額5千円(図書にあつては3千円)未満のもの〕 | 机類 | 両そで机、片そで机、平机、丸机、長机、座机、会議用机、わき机、食卓、教卓、タイプ机、講演台等 |

いす類 | 普通いす、背張いす、ひじかけいす、回転いす(総ぐるみ、冠、半腰、背無丸等)、ベンチ等 | |

戸だな、箱類 | ガラス戸だな、板戸だな、食器だな、本だな、カードだな、整理だな、保管庫、書架、金庫、手さげ金庫、各種キャビネット、レターケース、シャッターケース、げた(くつ)箱等 | |

たんす類 | 洋服たんす、衣服たんす、ロッカー、書類たんす、茶たんす等 | |

おけ類 | 風呂おけ、漬物おけ等 | |

黒板類 | 黒板、掲示板、行事予定表(板)、時間割、展示板、告示板等 | |

ちゆう房具類 | 調理台、流し台、冷蔵庫、二重釜、天火、魔法びん、ガスレンヂ、ジャー、ミキサー、電気釜、電子レンジ等 | |

冷暖房用具類 | ルームクーラー、換気扇、扇風機、ストーブ、ウィンドファン、電気こたつ等 | |

調度品類 | 絵画、彫刻像、びようぶ、置物、床掛軸、香炉、花びん等の工芸美術品類、タバコセット、鏡、じゆうたん、鏡台、校旗等 | |

その他の庁用 | 分析台、製図台、実験台、裁物板、花台、きやたつ、雨具かけ、雨具立 | |

器具類 | ついたて、はしご、作業台、カウンター、電気スタンド、アイロン、洗たく機、電気掃除機、寝台、敷ふとん、掛ふとん、毛布、マットレス等 | |

事務用器具 | 複写器、現像器、輪転謄写器、宛名印刷器、計算器、タイプライター、製図板、計算盤、万能製図器、金額打抜器等 | |

公印類 | 庁印、職印、証紙消印等検査証明印、刻印、その他町以外の第三者に対して効力を有する重要な印等 | |

車両類 | 自動車、自動二輪車、自転車、リヤカー、荷車、馬車、機関車、トロッコ、炭車、配繕車、一輪車等 | |

車両用具類 | 車両はかり、車両ジャッキ、カーワッシャー等 | |

船舶類 | 船舶(公有財産の範囲に含まれないもの。)、はしけ舟、でんま舟、ボート、ヨット等 | |

船舶用具類 | いかり(鎖付き)、霧中号角、号鐘、ら針儀、海流計、流速計、水中テレビ、塩分計、マスト灯、てい舶灯、紅灯、げん灯、船尾灯、信号灯、救命胴衣、救命浮わ、水槽タンク、魚網、ラジオブイ、六分儀等 | |

標本類 | 各種見本、模型及び立体模型等 | |

体育用品類 | 体育用マット、とび板、とび箱、平行棒、リング、円盤、砲丸、ハンマー、ボール、ラケット、ミット、グローブ、バット、スキー、ストック、スキー靴、スケートエッジ、ローラースケート、コッフェル、ピッケル、剣道防具等 | |

視聴覚用品類 | 各種楽器、映写器、幻灯機、映写幕、映画フィルム(16ミリメートル以上)、地球儀、蓄音機、テレビジョン、テープレコーダー、マイクロホン、拡声機、増幅器、タイトル撮影装置、電気メガホン等 | |

娯楽用品類 | 将棋盤、碁盤、スポットライト、その他の舞台照明ライト類、舞台等 | |

医療機械器具類 | 寝台車、患者自動運搬車、回診車、特殊車、室内患者運搬車、担架、回診箱、床頭台、床頭箱、離被架、蒸気吸入器、酸素吸入器、無影照明灯、水剤台、調剤台、錠剤器、聴診器、スコープ、診療台、診察台、治療いす、器械戸だな、カルテ箱、足踏開閉吐たん器、診療病室区画ついたて、額帯反射鏡、血圧計、脈波計、心電計、圧神計、血球沈降測定器、血球計算器、血色素計、尿糖計、ふん便ろ過器、検尿器、針研磨器、点滴注入器、各種穿刺器、気胸器、骨盤計、肺活量計、背筋力計、角度計、ほう帯巻器、仮面、麻酔器、結紮糸輸送器、握力計、身長計、体重計、坐高計、胸測計、電熱浴水装置、電気衝撃器、赤外線灯、人工太陽灯、イガリガートル台、汚物かん、薬品入たんす、吹管、幼児発達検査器、電磁オシログラフ、麻薬保管庫、薬品戸だな、消毒用箱、知能テスト・性能テスト器具機械、職業適正検査器、各種知能検査診断検査器、開創器、外科用壁類固定器、縫合器、腹鏡、排のう管、持続吸引排出器、こう門ベロッテ、クロナキシメーター、頭がい計、脳波記録器、外科用きり(きり先を除く。)、手術台、整形器、骨手術器、保持器、骨折環帯器、銅線けんいん器、展伸器、骨折接合器、デルマトーム、エレベーター、直達鏡、喀痰飛沫防護器、検眼鏡、角膜増大鏡、双眼角膜顕微鏡、板付レンズ、照明拡大鏡、レンズ度計、検眼レンズ(ケース付)、瞳孔距離計、角膜突出計、ケラトメーター、アノマロスコープ、ハンマーランプ、視野計、中心暗点計、ハブロスコープ、双眼蒸気噴霧器、練習用眼科模型、音さ、拡大耳鏡、聴力検査器、雑音発生器、耳科用笛、音稈、聴力計、オトカロリメーター、偏視計、ゴニオメーター、迷路模型、鼓膜あんま器、検のう器、開唇器、扁桃切除器、指甲鼻咽腔鏡、人工喉頭、電灯把柄、食道鏡、異物抽出器、異物破砕器、直達鏡、ユニット、電気エンジン、電気レーズ、エヤーコンプレッサー、歯鏡ホルダー、ブロチーホルダー、グナトトーム、持針器、ダンロップ装置、歯科旋盤、バースタンド、石こう削除器、無縫冠調整器、剔子、トレー、充填器、セメントセバチュラー、磨光器、自動槌、エキスカー、ドリオットコントラ、エキスブロラー、フラスク、フラスクプレス、フットレース、ブラケットアーム、子宮内鏡、子宮頸管拡張器、メトラノイクトル、三角部腐しよく器、筋腫固定器、陰唇開排器、コルポイリンテル牽引装置、タンポン薬品台、産科聴診器、胎児頭計測器、児頭兼骨盤測定器、骨盤内測計、対角線測定器、膀胱鏡、胎盤受、安産具、分娩台、えい児秤量具、えい児用浴槽、産科往診かばん、分娩実習器、産制器具、レントゲン装置、ドーヂメーター、間接撮影用カメラ、Rメーター、キュストナー線測定器、胸測計、圧迫帯、キモグラフ、ハンドタイマー、キモスコープ、シヤーカステン、カセッテ、拡大観察器、時測計、防護衝立、管球戸だな、獣医眼鏡、精液注入器、精液保存器、精液輸送器、人工膣筒、内筒乾燥器、精虫計算器、妊娠鑑定器、膣垢採取さじ、精液緩衝器、受胎増進器、家畜繁殖歴速算器、射精排卵用電気刺戟器、膣洗じようポンプ、伝染性貧血症検査具、炭疽診断具、肝蛭虫卵検査具、獣医用外科器械(D1~D5)、牛鼻押え(スプリング付)、無螟去勢器(牛馬用)、鶏去勢器、去勢ざ切鋏、産鈎、胎児進退器、胎児割さい器、乳房手術器械、家畜用刻印、トンデンス、牛鼻用せん孔器、耳せん孔器、耳検査用具セット、スタンチョン、ハンドカード、体尺計、蹄角度計、関節角度計、てい鉄治療器、倒馬器械、と殺用具、肉加工器械等 | |

分析、試験研究機械器具類 | 恒温槽、ふ卵器、定温乾燥器、滅菌器、血清培養ぎよう固器、消毒用器具、ガス発生装置、蒸りゆう水製造装置、分派活栓、遠心分離器、遠心沈でん器、脂肪分離器、沈でん管比重計、脱水器、振湯器、かくはん器、重湯いり器、ろ水器、嫌気性培養器、バラフェニールング用器、三脚ルンペ、コロニー計算器、高圧ろ過器、動物容器類、動物固定器、解剖器、採泥器、無菌操作用小室、キモグラフォン、タンテーブル、ヘーベル、スタチーフ、エルゴメーター、プレスモグラフ、呼吸記録計、ガス測定装置、マノメーター、電磁音さ、ガス検知器、塵埃計、力量計、反応計算器、キネマメーター、オンコメーター、照度計、脂肪浸出計、比色測定計、屈折計、分光計、高圧がま、蒸溜器、各種はかり(三脚台を含む。)、対物鏡、各種顕微鏡、接眼鏡、望遠鏡、双眼鏡、表面張力試験器等 | |

矯正及び補装器具類 | 歩行補助器、松葉づえ、義手、義足、ギブス(石こう製を除く。)、各種矯正装置、駆幹筋運動器、スプリング抵抗運動器、首つり歩行練習車、各種矯正帯等 | |

測量器具類 | トランシット、レベル、Yレベル、ハンドレベル、平板測量器、アリダート類、各種コンパス、プラニメーター、測深器等 | |

気象観測器具類 | 風速計、気圧計、雨量計、風力計、波力計、風圧計、測風計、風信器、電接回数自記器(ロビンソン風力計用)、蒸発計、晴雨計、高度計、自記寒暖計、てん倒海底寒暖計、検潮器、水位計、流速計、日温計、百葉箱、日照計、正射計等 | |

計量、検定測定器具類 | タコメーター、比重計、ヤードメーター、圧力計、真空計、キャリパーマイクロメーター、マイクロヘッド、マイクロスタンド、ゲージ、ゲージスタンド、サインバー、メジャーリングテーブル、ゲージブロック、硬度計、粘度計、回転計、水準器、傾斜測定器、ビームトラ、メルデバインダー、定盤、角台トースカン、スコヤー、三角台、木材温度測定器、検土器、検土杖、酸度測定器、土じよう検定器、検立衡、デニール原器、送除繭標準、比較器、標準分銅、検定台、尺公差器、比較管、公差算、定錘、水準器ます、タキシメーター、距離柱、はかり類、測深儀、圧力計試験器、コンクリート骨材試験器、スランプ試験器、生長きり等 | |

写真機類 | 写真機、撮影機、露出計、フラッシュガン、プリンター、引伸器、ヘロタイプ器、現像タンク、写真用カッター、ギャジットケース、三脚、暗室時計等 | |

農業用機械器具類 | 動力耕うん機、ハンドトラクター、プラウ、砕土器、ハロー、噴霧機、水田中耕除草機、カルチベーター、さん粉機、脱穀機、もみすり機、なわない機、酪農用機器、養蚕用機器等 | |

建設機械類 | ドラグライン、バケット掘さく機、エキスカベーター、しゆんせつ機、アングルトーザー、くい打機、トラクター、ブルドーザー、コンベア、クレーン(起重機)、ウインチ、ボーリングマシーン、ドリルジャンボー、さく岩機、モーターグレーダー、ロードローラー、クラッシャー、コンクリート機械類、アスファルト機械類等 | |

工作機械類 | 旋盤、ボール盤、中ぐり盤、フライス盤、平削盤、ブローチ盤、研削盤、歯切、歯車仕上機、溶接機械、板金機械、電気炉等 | |

製材、木工 | のこぎり盤、木工かんな盤、木工旋盤 | |

機械類 | 木工フライス盤、ベニヤ機械等 | |

繊維機械類 | 各種紡績機械、製糸機械、各種織機、メリヤス機械、各種染色整理機械等 | |

通信機械類 | 電話器、電話交換装置、テレホンアーム、印刷電信機、無線電話器、無線電信機等 | |

食品加工機械類 | めん類製造機械、パン製造機械、かん詰機械、びん詰機械、牛乳処理機、乳製品製造機械、じよう造用機械等 | |

その他の機械類 | モーター(電動機)、エンジン(発動機)、各種ポンプ類、ボイラー、トランス(変圧器)、バッテリー(自動車用を除く。)、充電器、配電盤、受電盤、魚群探知器、透字机(台)、ミシン、各種時計、点字器、消火器、犬電殺器、サイレン、プロパン装置、刻印機等 | |

工具類 | ナットランナー、エアドライバー、電気グラインダー、バッハー、座くり機、切断機、自動カンナ、空気ヤスリ、ジャムリベッター、空気プレス、金属ちゆう造用金型、ふいご、ジャッキ、金床、滑車、万力等 | |

図書類 | 各種図書、地図帳、掛地図、掛図、各種法令集等 | |

その他の雑品類 | 天幕、暗幕、額縁、トランク、ボストンバック、かばん、銃砲、ビニールハウス、移動組立式小屋等 | |

原材料 | 工事用原材料 | 木材、竹材、鉄鋼材、石材、屋根壁材、床材、金具材料、セメント類、ガラス類、パイプ類、ヒューム管類、鉄管、鉛管、土管、ブロック類、石綿類、電気工事材料、合金素材、針金、くぎ、工事用苗木等 |

加工用原材料 | 木材、竹材、鉄鋼材、繊維品、食品加工用農水産物、種子 加工、修理のため職業訓練所及び工業試験場等において使用する交換補充部品等 | |

生産品 | 生産品 | 木工品、繊維・繊維製品、金属製品、化学製品、加工食品、農産物、林産物、水産物、畜産物、繭等 |

副生品 | 公有財産、機械器具等の不用部品及び破損部品、不用書籍、書類等遺失物等で期間満了により取得したもの | |

動物 | 獣類 | 実験用又は加工のための動物以外の動物 |

鳥類 | 〃 鳥類 | |

魚類 | 〃 魚類 | |

その他の動物 | みつばち等 | |

消耗品 | 郵便切手類、用紙、紙製品、印刷物、文具、被服、雑誌類、燃料、油脂、食料品、医療試験用品、薬品、染料、工具、庁用器具、肥・飼料、巻尺類、屋外に常時掲揚し、標示し、又は掲示する国旗・町旗類、標識及び看板類(官公庁等を標示するものを除く。)、船舶用ロープ(鋼製を除く。)、ガラス及び陶磁器類(美術工芸品を除く。)、レコード、映画用フィルム(16ミリメートル以上のものを除く。)、スライド、テープレコーダ用テープ、ビデオテープ、靴(足)ふき用マット類その他前掲各分類に該当しないもの | |

<様式目次>

様式第1号 事務引継書

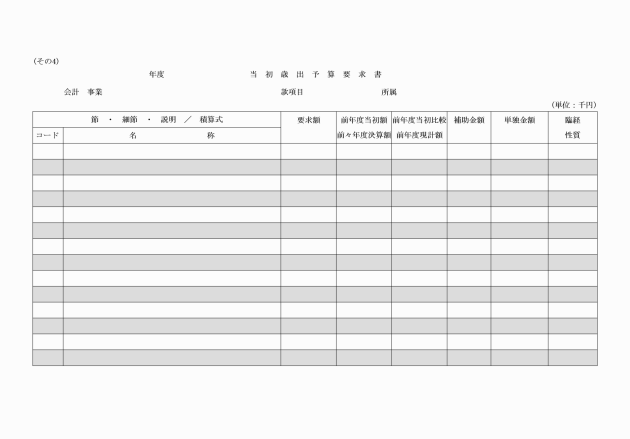

様式第2号 歳入歳出予算見積書

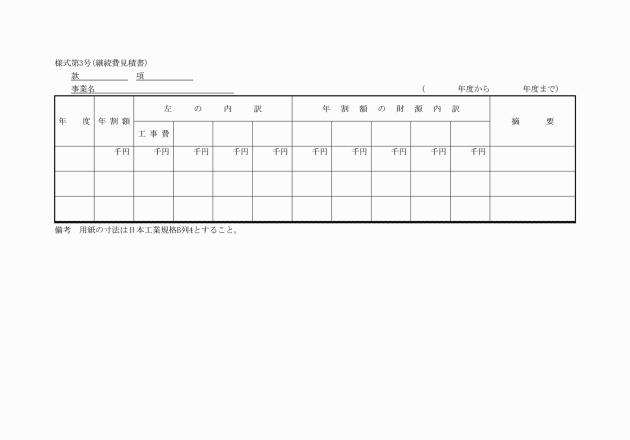

様式第3号 継続費見積書

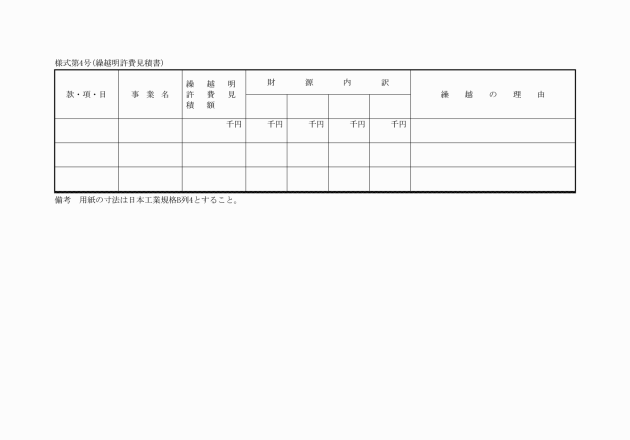

様式第4号 繰越明許費見積書

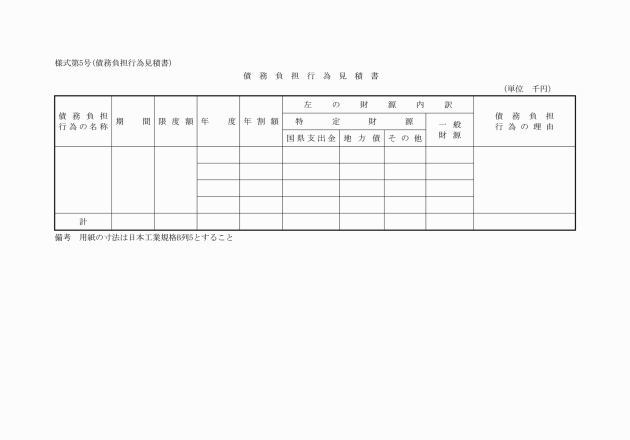

様式第5号 債務負担行為見積書

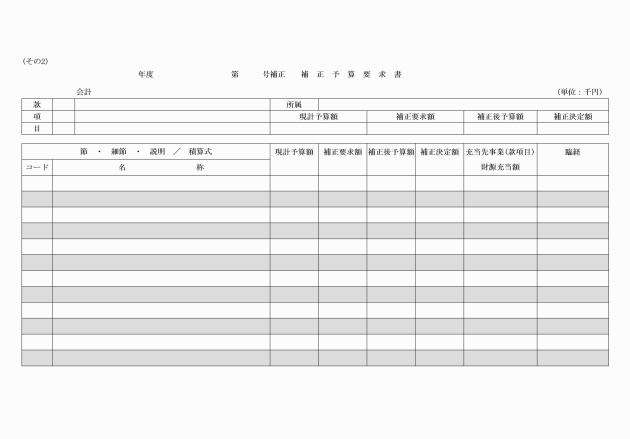

様式第6号 歳入歳出補正予算見積書

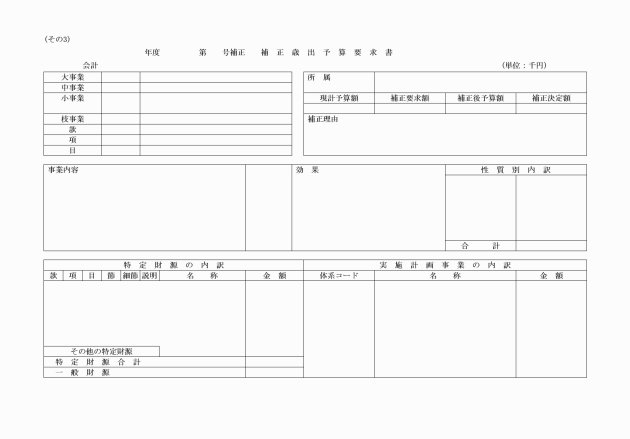

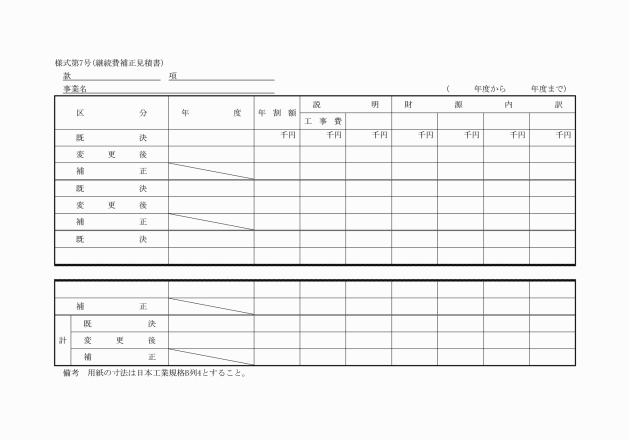

様式第7号 継続費補正見積書

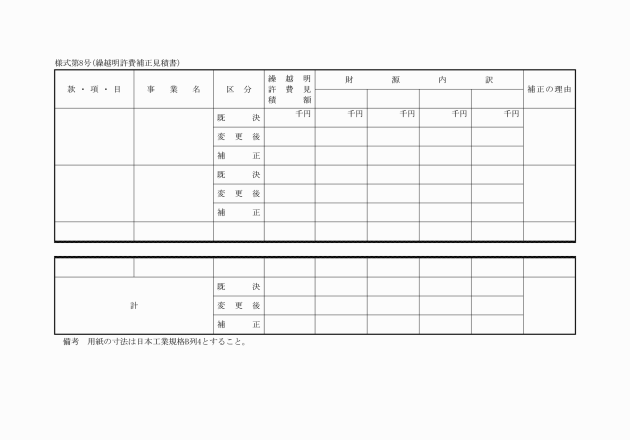

様式第8号 繰越明許費補正見積書

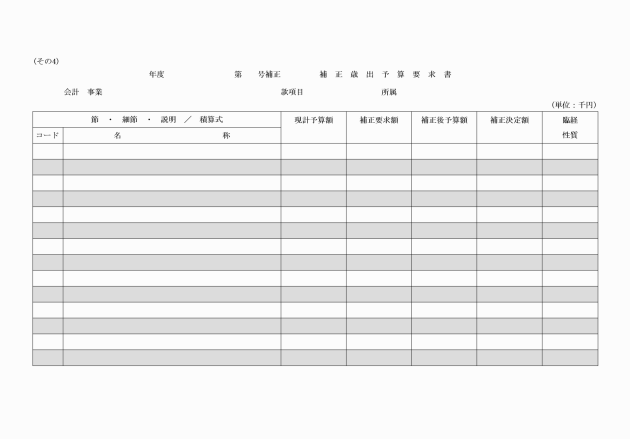

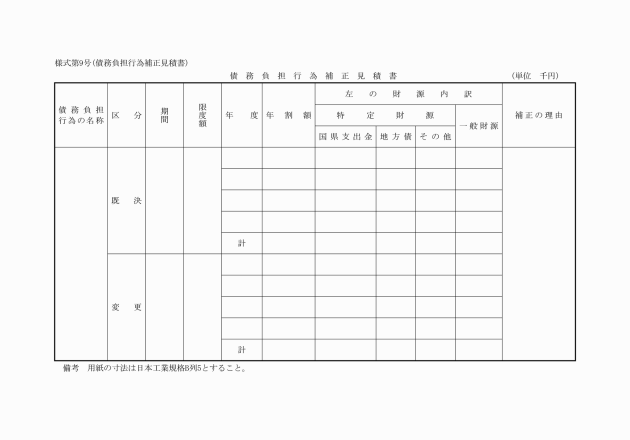

様式第9号 債務負担行為補正見積書

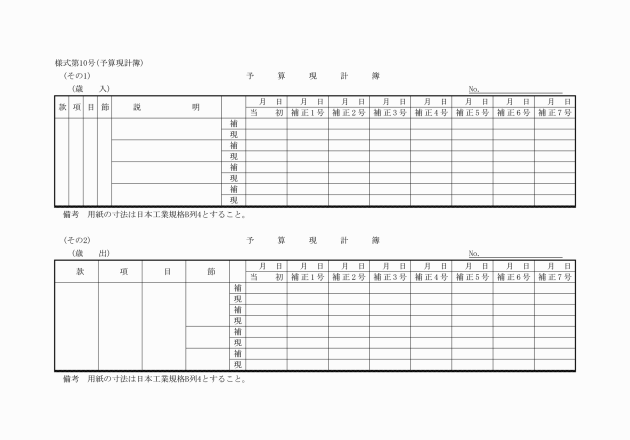

様式第10号 予算現計簿

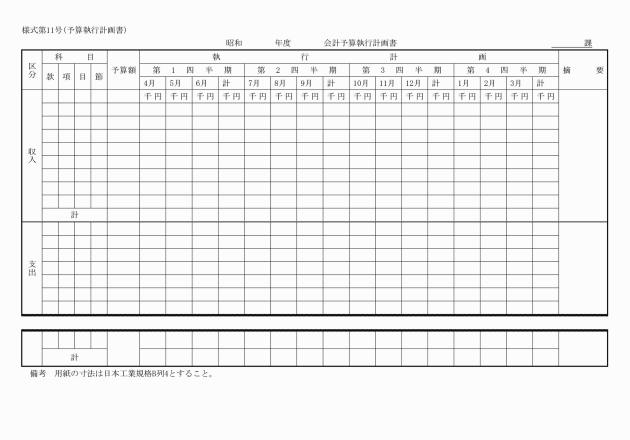

様式第11号 予算執行計画書

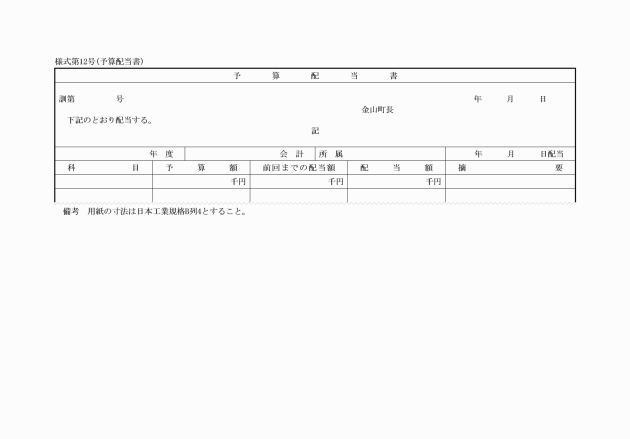

様式第12号 予算配当書

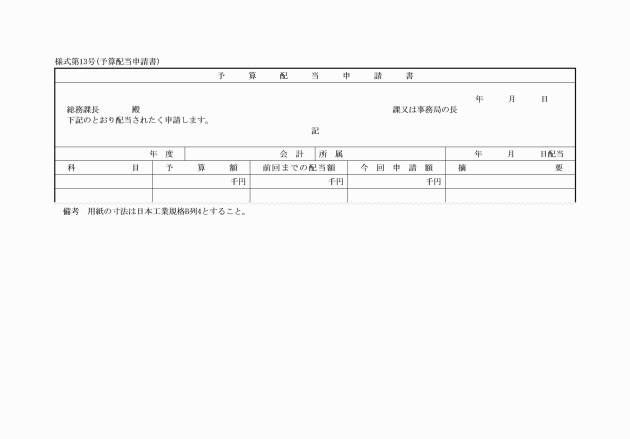

様式第13号 予算配当申請書

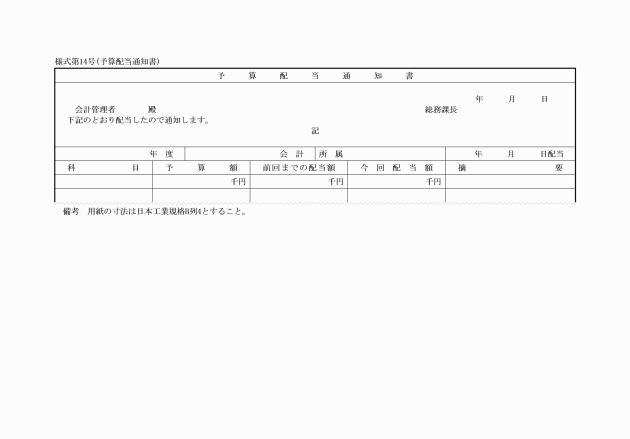

様式第14号 予算配当通知書

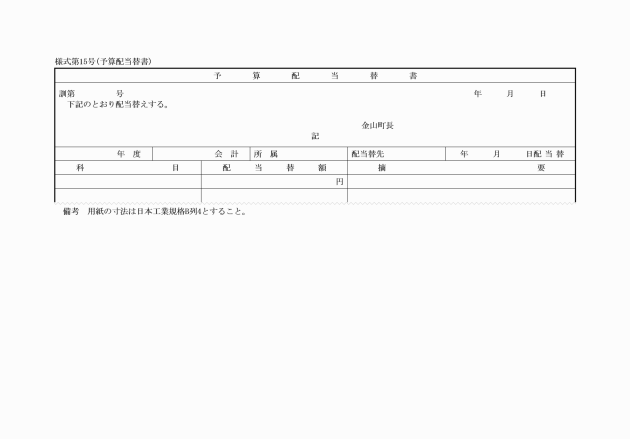

様式第15号 予算配当替書

様式第16号 予算配当替通知書

様式第17号 予算流用票

様式第18号 予備費充用票

様式第19号 弾力条項適用申請書

様式第20号 弾力条項適用通知書

様式第21号 継続費繰越予定額見積書

様式第22号 継続費繰越計算書

様式第23号 継続費精算報告書

様式第24号 繰越明許費繰越予定額見積書 繰越明許費繰越計算書

様式第25号 事故繰越し繰越予定額見積書 事故繰越し繰越計算書

様式第26号 債務負担行為台帳

様式第27号 起債借入償還整理簿

様式第28号 調定票

様式第29号 削除

様式第30号 納入通知書 領収証書 領収済通知書

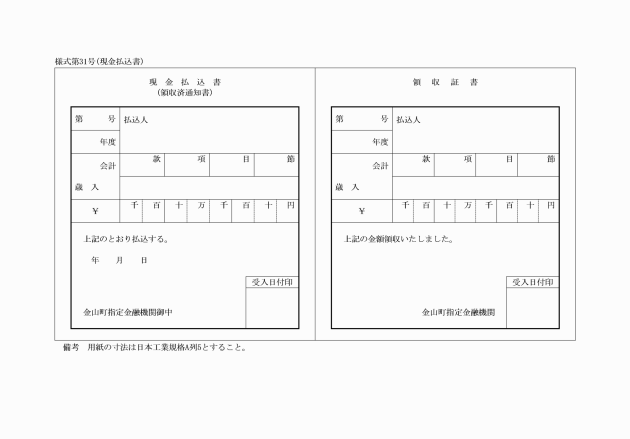

様式第31号 現金払込書

様式第32号 現金引継書

様式第33号 領収証書用紙受払簿

様式第34号 現金出納簿

様式第35号 口座振替請求書

様式第36号 督促状

様式第37号 還付伺、還付命令票

様式第38号 不納欠損書

様式第39号 振替書(歳入科目振替)

様式第40号 公金振替書(歳入科目振替)

様式第41号 身分証明書

様式第42号 歳入委託徴収通知書

様式第43号 歳入報告書 収納計算書

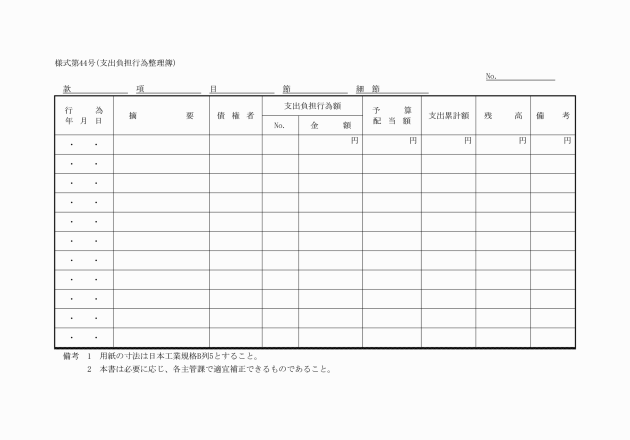

様式第44号 支出負担行為整理簿

様式第45号 支出負担行為兼支出命令票

様式第46号 支払済印

様式第47号 小切手振出済通知書

様式第48号 小切手振出簿

様式第49号 小切手償還請求書

様式第50号 公金支払通知書

様式第51号 精算書

様式第52号 削除

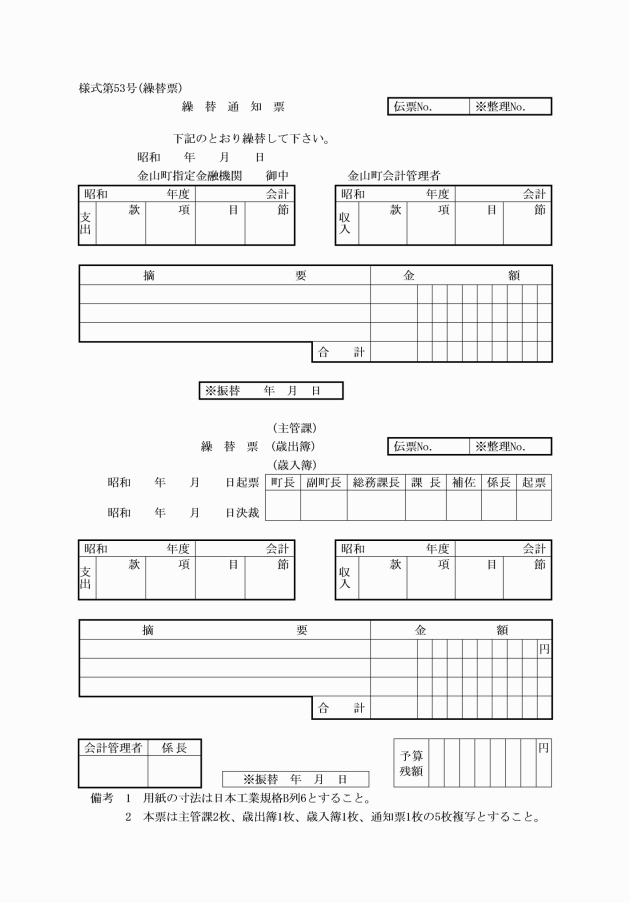

様式第53号 繰替票

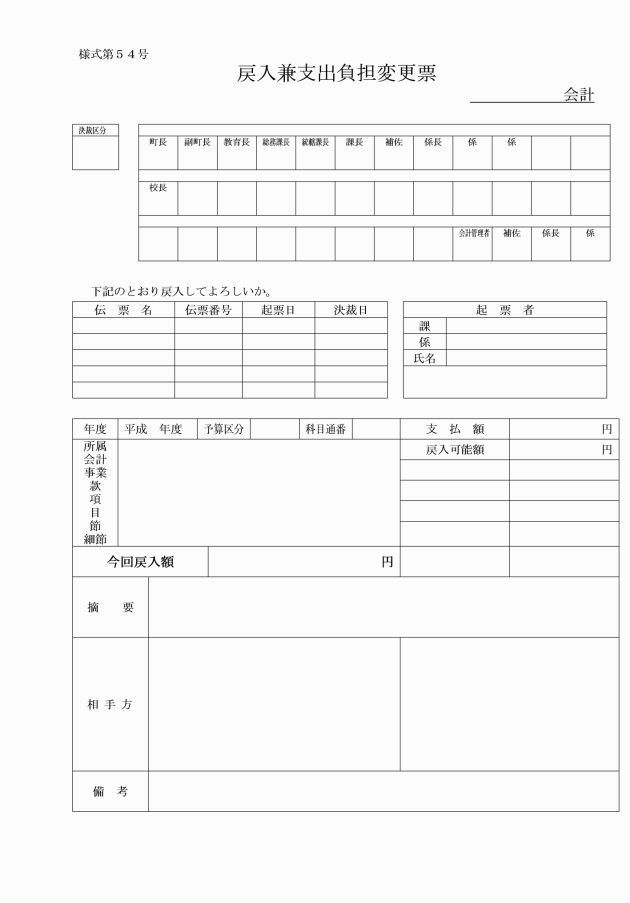

様式第54号 戻入兼支出負担変更票

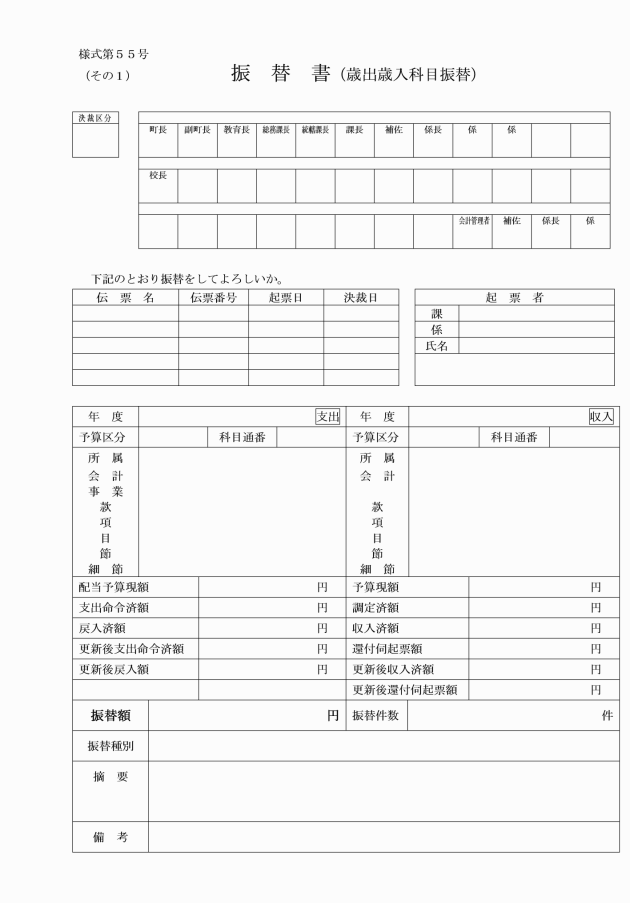

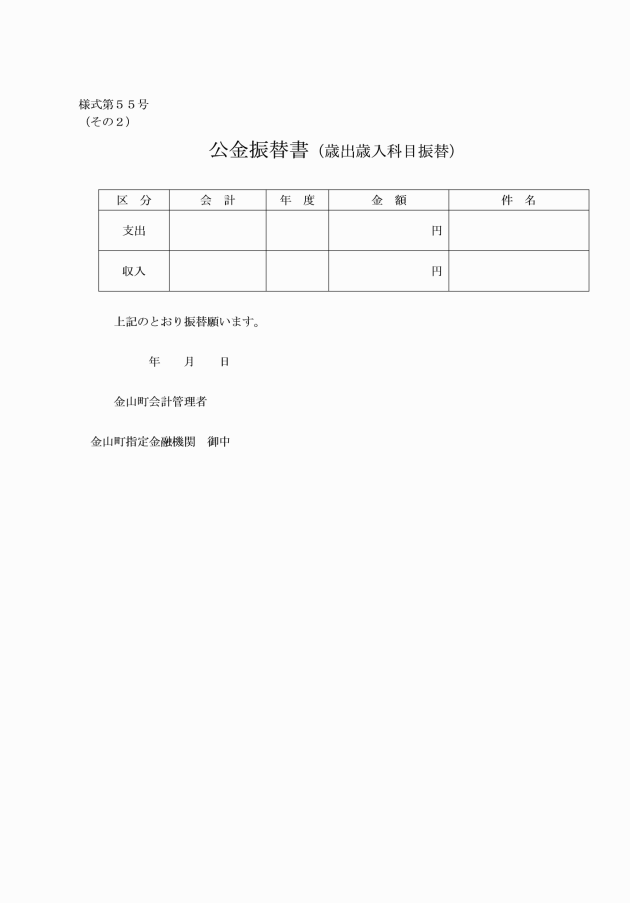

様式第55号 振替書(歳出歳入科目振替) 公金振替書(歳出歳入科目振替)

様式第56号 振替書(歳出科目振替)

様式第57号 公金振替書(歳出科目振替)

様式第58号 削除

様式第59号 収入月計表

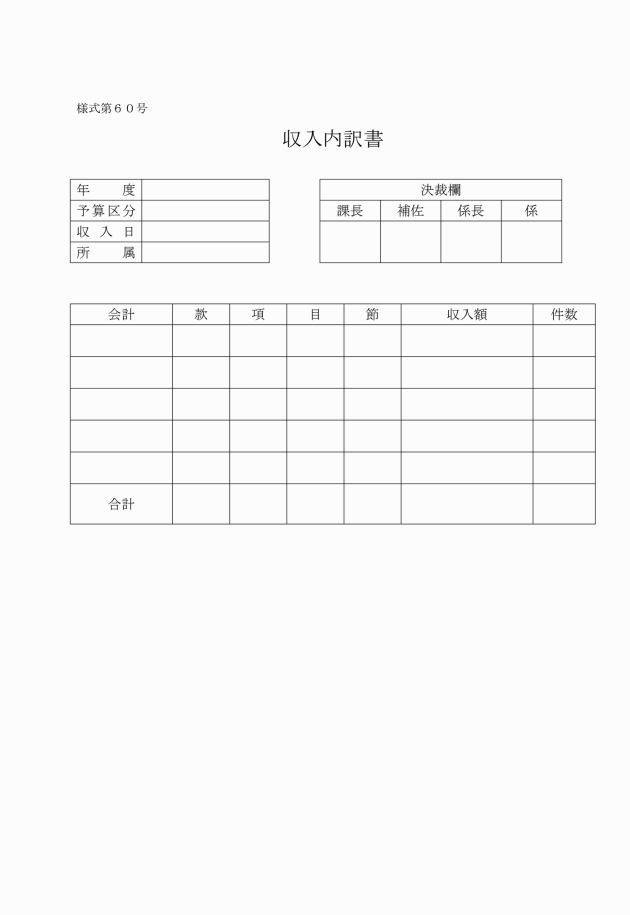

様式第60号 収入内訳書

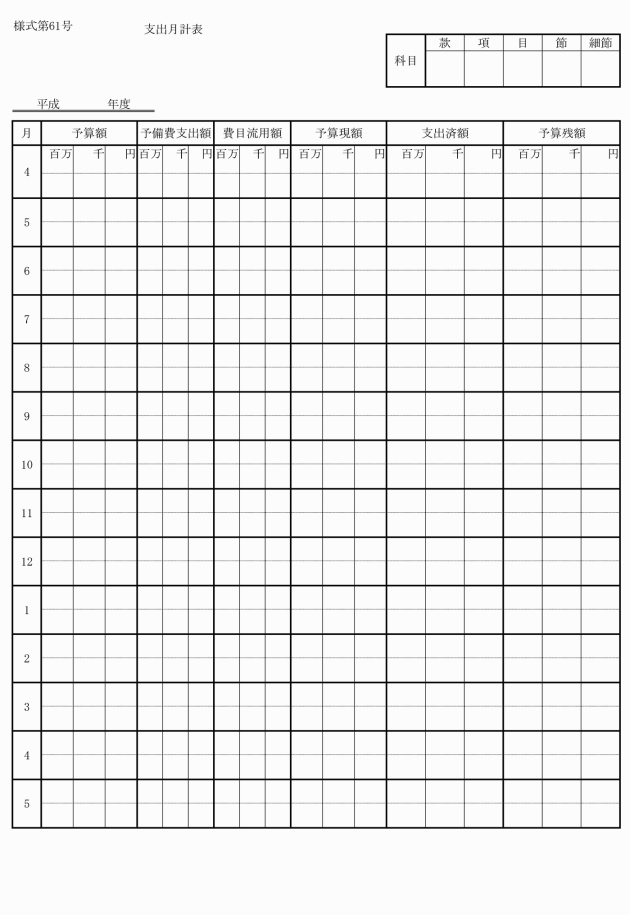

様式第61号 支出月計表

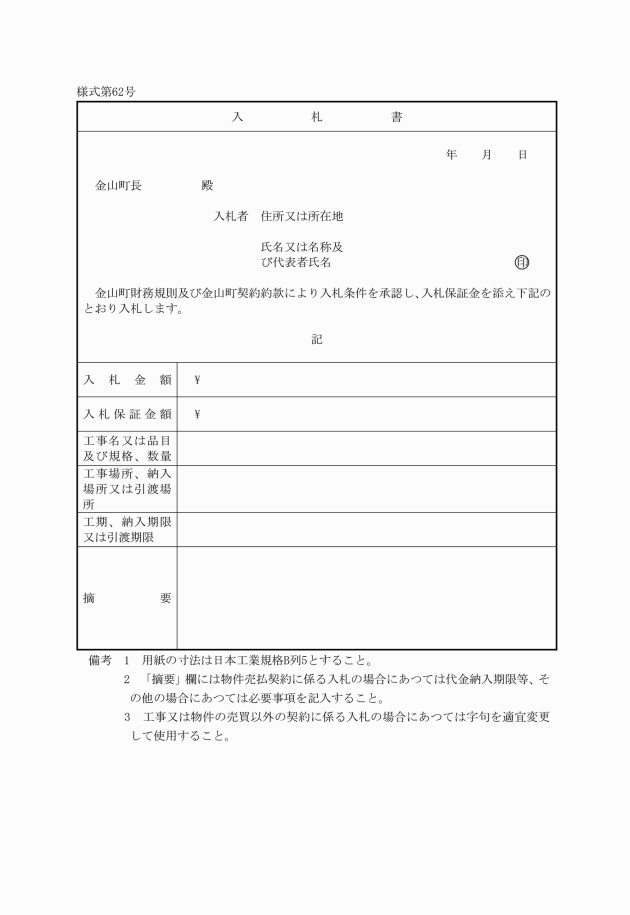

様式第62号 入札書

様式第63号 削除

様式第64号 削除

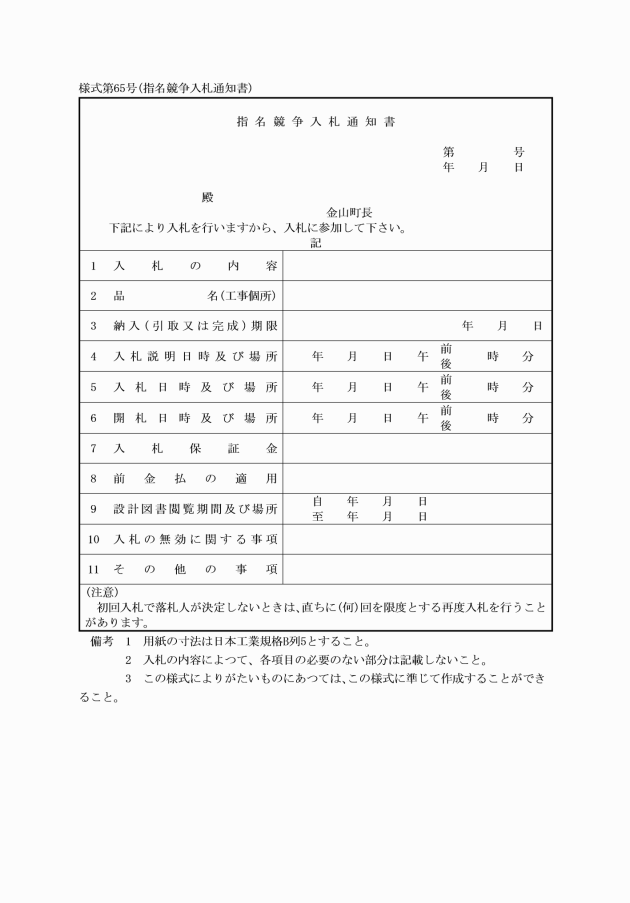

様式第65号 指名競争入札通知書

様式第66号 備品整理票

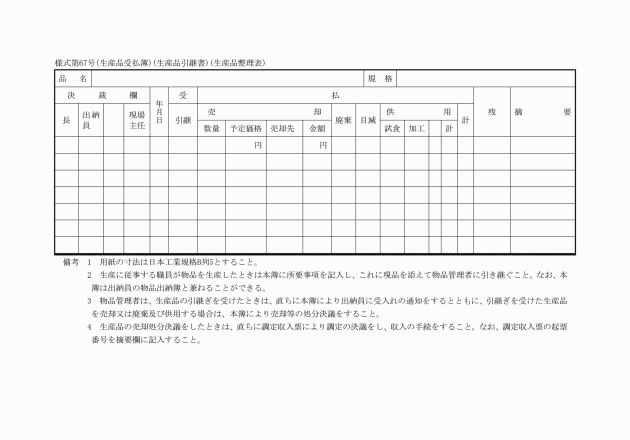

様式第67号 生産品受払簿 生産品引継書 生産品整理表

様式第68号 占有動産引継書

様式第69号 物品管理換書

様式第70号 物品返納書

様式第71号 物品処分票

様式第72号 物品調書

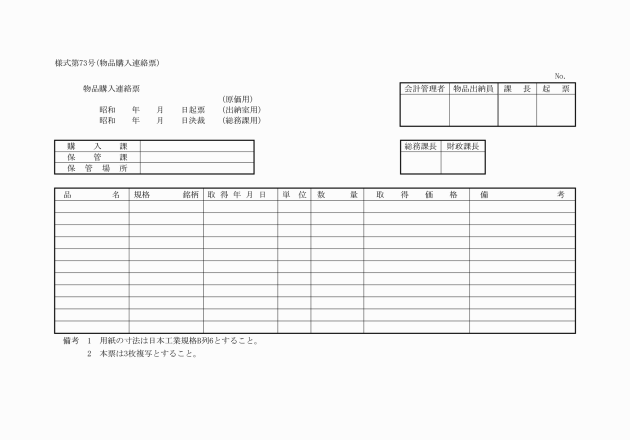

様式第73号 物品購入連絡票

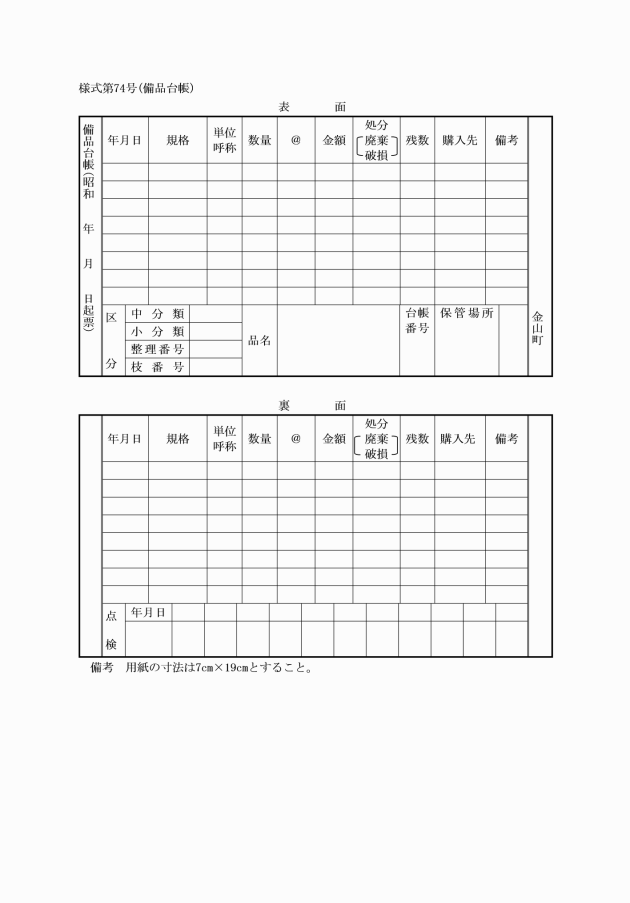

様式第74号 備品台帳

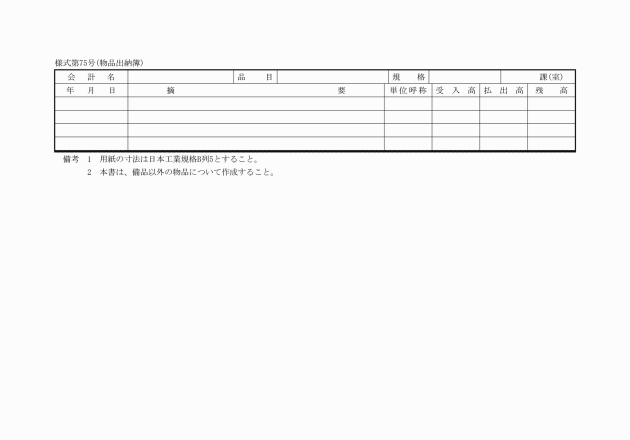

様式第75号 物品出納簿

様式第76号 債権管理簿

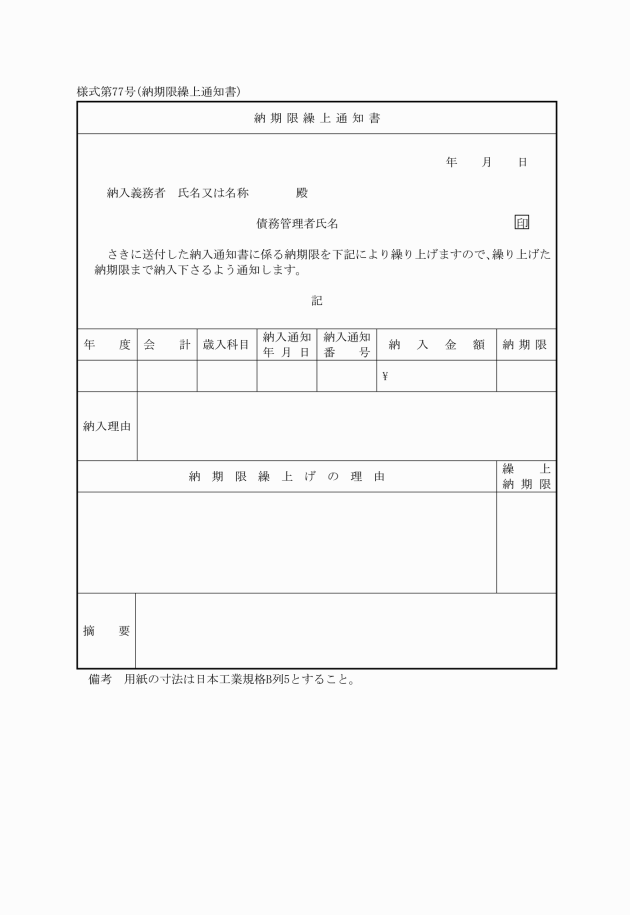

様式第77号 納期限繰上通知書

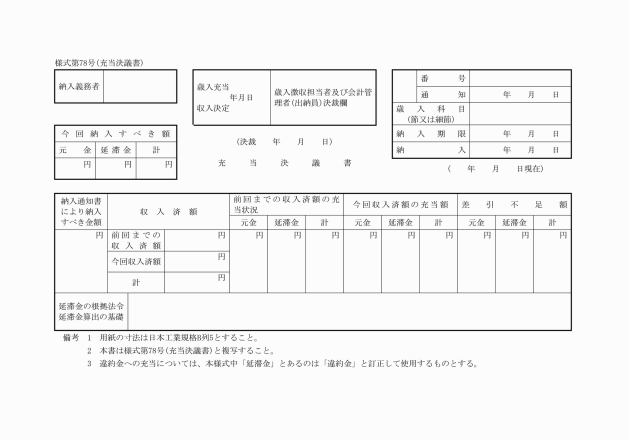

様式第78号 充当決議書

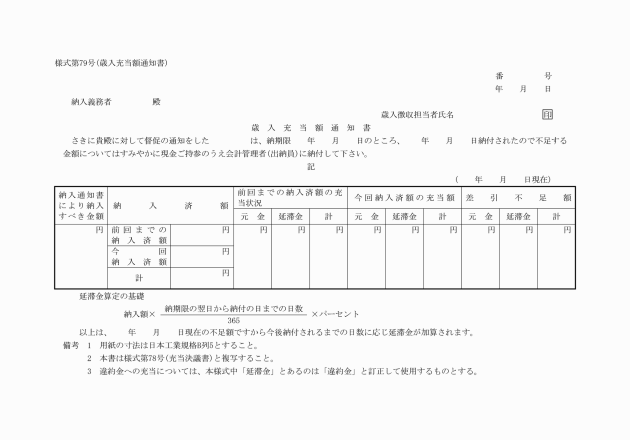

様式第79号 歳入充当額通知書

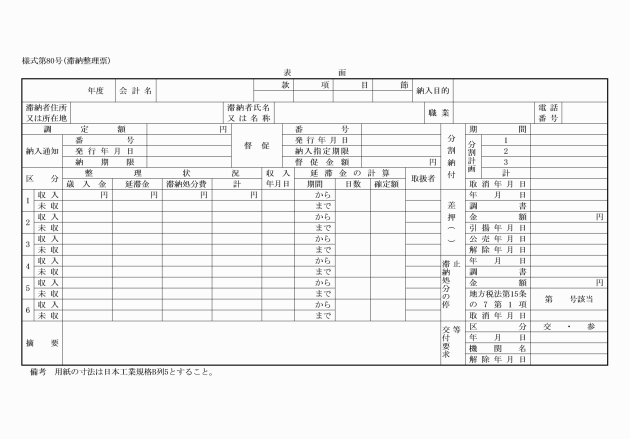

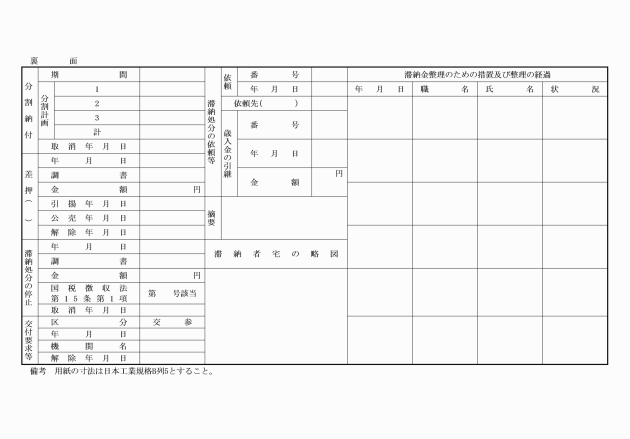

様式第80号 滞納整理票

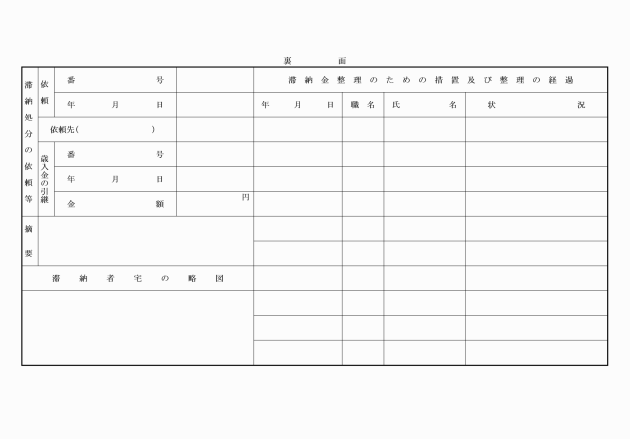

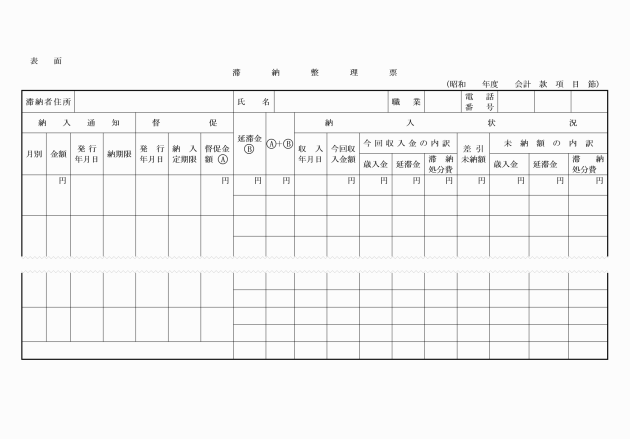

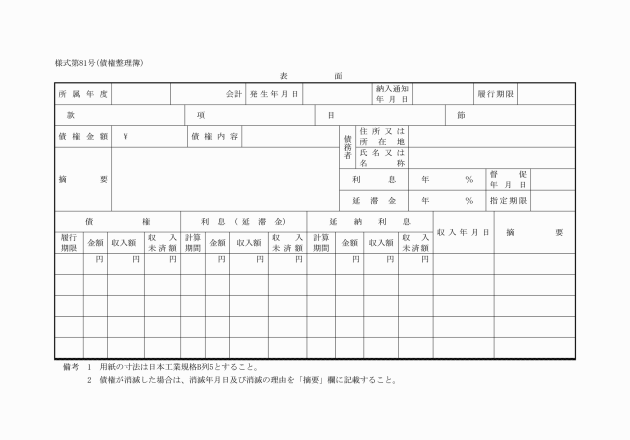

様式第81号 債権整理簿

様式第82号 履行延期申請書

様式第83号 履行延期承認通知書

様式第84号 債権異動通知書

様式第85号 債権記録簿

様式第86号 基金運用状況調書

様式第87号 削除

様式第88号 削除

様式第89号 削除

様式第90号 月別収支調書

様式第91号 歳入歳出外現金受入票

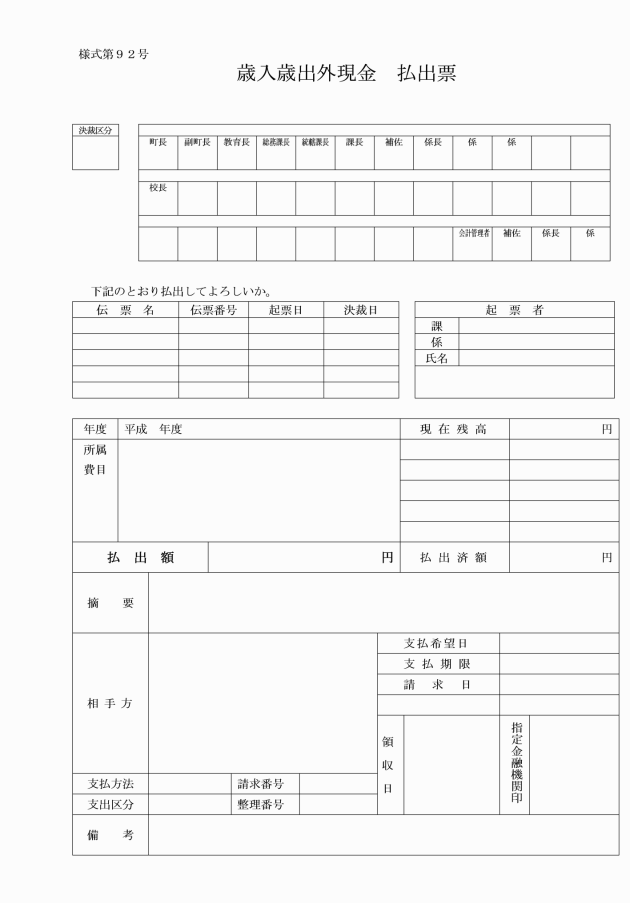

様式第92号 歳入歳出外現金払出票

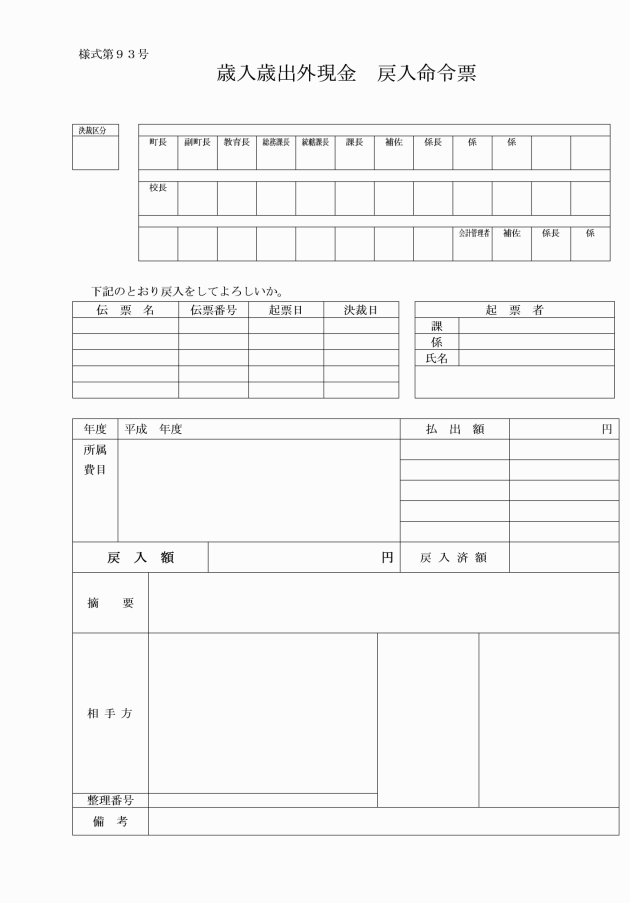

様式第93号 歳入歳出外現金戻入命令票

様式第94号 歳入歳出外現金還付命令票

様式第29号 削除

様式第52号 削除

様式第58号 削除

様式第63号 削除

様式第64号 削除

様式第87号 削除

様式第88号 削除

様式第89号 削除

別記

第1 建設工事請負契約約款

(総則)

2 受注者は、契約書記載の工事を契約書記載の工期内に完成し工事目的物を発注者に引き渡すものとし、発注者は、その請負代金を支払うものとする。

3 仮設、施工方法その他工事目的物を完成するために必要な一切の手段(以下「施工方法等」という。)については、この約款及び設計図書に特別の定めがある場合を除き、受注者がその責任において定めるものとする。

4 受注者は、この契約の履行に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。

5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除は、書面により行わなければならない。

6 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる言語は、日本語とする。

7 この約款に定める金銭の支払に用いる通貨は、日本円とする。

8 この契約の履行に関して発注者と受注者との間で用いる計量単位は、設計図書に特別の定めがある場合を除き、計量法(平成4年法律第51号)に定めるものとする。

9 この約款及び設計図書における期間の定めについては、民法(明治29年法律第89号)及び商法(明治32年法律第48号)の定めるところによるものとする。

10 この契約は、日本国の法令に準拠するものとする。

11 この契約に係る訴訟については、日本国の裁判所をもつて合意による専属的管轄裁判所とする。

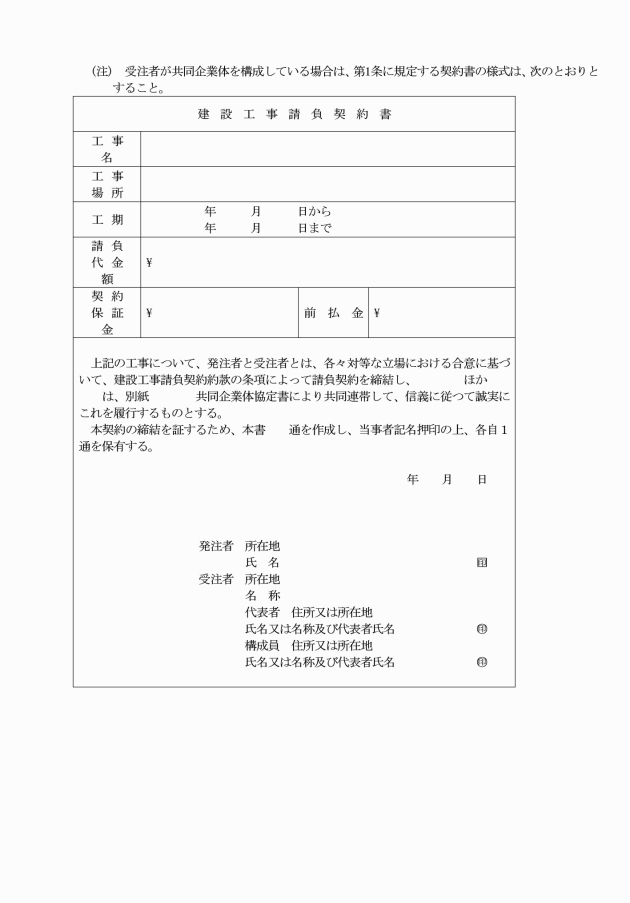

12 受注者が共同企業体を結成している場合においては、発注者は、この契約に基づくすべての行為を共同企業体の代表者に対して行うものとし、発注者が当該代表者に対して行つたこの契約に基づくすべての行為は、当該企業体のすべての構成員に対して行つたものとみなし、また、受注者は、発注者に対して行うこの契約に基づくすべての行為について当該代表者を通じて行わなければならない。

(関連工事の調整)

第2条 発注者は、受注者の施工する工事及び発注者の発注に係る第三者の施工する他の工事が施工上密接に関連する場合において、必要があるときは、その施工につき、調整を行うものとする。この場合においては、受注者は、発注者の調整に従い、当該第三者の行う工事の円滑な施工に協力しなければならない。

(工程表及び請負代金額内訳書)

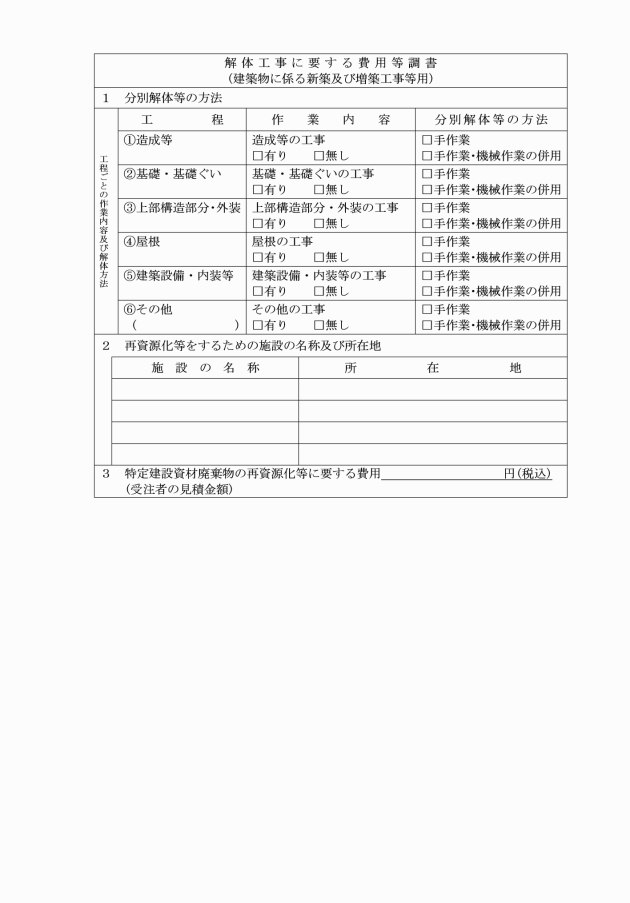

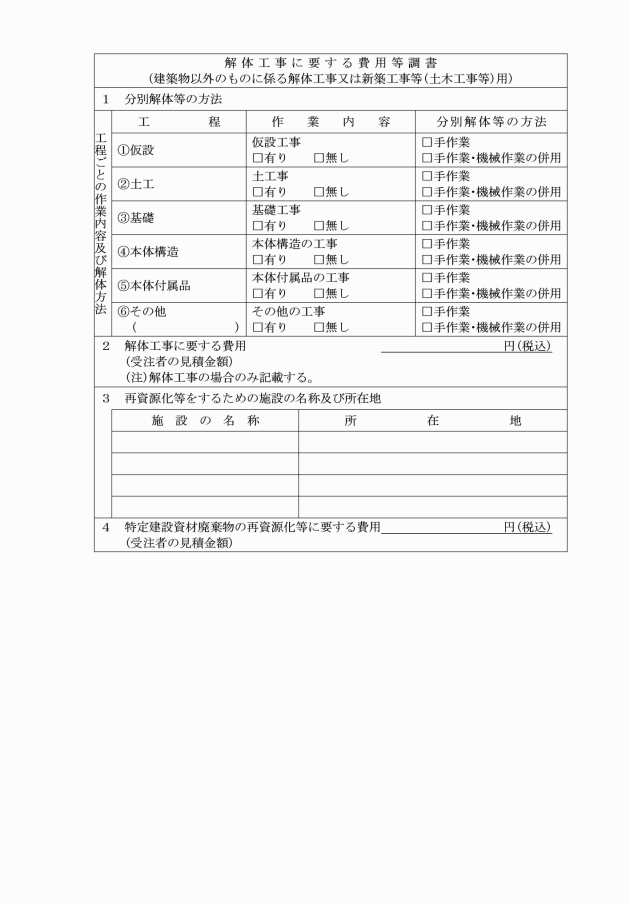

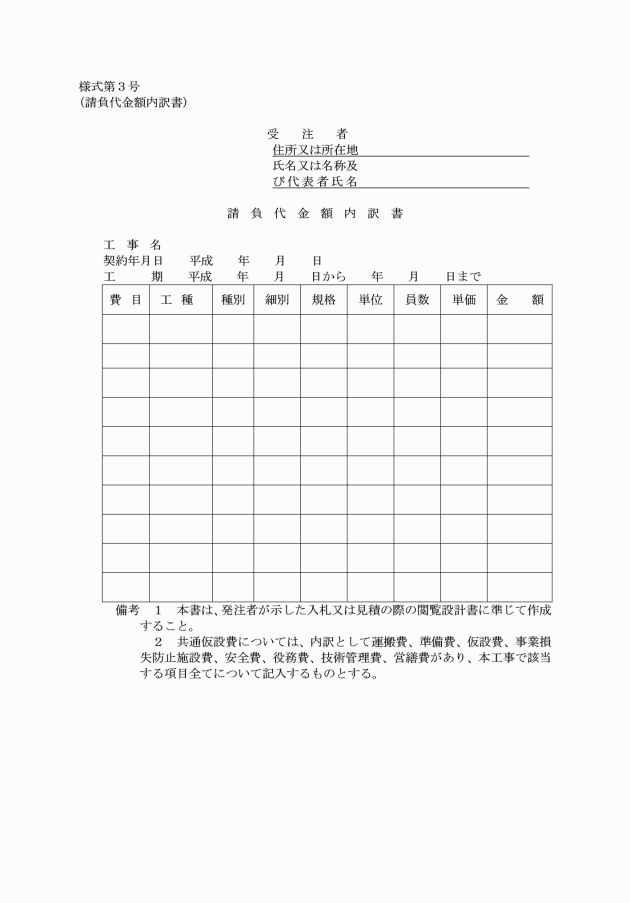

2 受注者は、発注者が必要と認めるときは、設計図書に基づき請負代金額内訳書(別記様式第3号)を作成して発注者に提出しなければならない。

3 内訳書及び工程表は、発注者及び受注者を拘束するものではない。

(契約の保証)

(1) 契約保証金の納付

(2) 契約保証金に代わる担保となる有価証券等の提供

(3) この契約による債務の不履行により生ずる損害金の支払を保証する銀行、発注者が確実と認める金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関(銀行を除く。)をいう。)又は保証事業会社(公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社をいう。以下同じ。)の保証

(4) この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証

(5) この契約による債務の不履行により生ずる損害をてん補する履行保証保険契約の締結

2 受注者は、前項の規定による保険証券の寄託に代えて、電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法(以下「電磁的方法」という。)であつて、当該履行保証保険契約の相手方が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保険証券を寄託したものとみなす。

6 請負代金額の変更があつた場合は、保証の額が変更後の請負代金額の10分の1に達するまで、発注者は保証の額の増額を請求することができ、又は、受注者は保証の額の減額を請求することができる。

第5条 発注者が定める一定の要件に該当する工事については、前条の規定にかかわらず、受注者は、この契約の締結と同時に、この契約による債務の履行を保証する公共工事履行保証証券による保証(引き渡した工事目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないもの(以下「契約不適合」という。)である場合において当該契約不適合を保証する担保特約を付したものに限る。)を付さなければならない。

2 前項の場合において、保証金額は、請負代金額の10分の3以上としなければならない。

3 第1項の規定により受注者が付す保証は、第56条第3項各号に規定する契約の解除による場合についても保証するものでなければならない。

4 請負代金額の変更があつた場合には、保証金額が変更後の請負代金額の10分の3に達するまで、発注者は保証金額の増額を請求することができ、又は受注者は保証金額の減額を請求することができる。

(権利義務の譲渡等)

第6条 受注者は、この契約により生ずる権利又は義務を第三者に譲渡し、又は承継させてはならない。ただし、あらかじめ、発注者の承諾を得た場合は、この限りでない。

3 受注者が前払金の使用や部分払等によつてもなおこの契約の目的物に係る工事の施工に必要な資金が不足することを疎明したときは、発注者は、特段の理由がある場合を除き、受注者の請負代金債権の譲渡について、第1項ただし書の承諾をしなければならない。

4 受注者は、前項の規定により、第1項ただし書の承諾を受けた場合は、請負代金債権の譲渡により得た資金をこの契約の目的物に係る工事の施工以外に使用してはならず、またその使途を疎明する書類を発注者に提出しなければならない。

(一括委任又は一括下請負の禁止)

第7条 受注者は、工事の全部若しくはその主たる部分又は他の部分から独立してその機能を発揮する工作物の工事を一括して第三者に委任し、又は請け負わせてはならない。

(下請負人の通知)

第8条 発注者は、受注者に対して、下請負人の商号又は名称、下請負代金の額、下請負の内容その他必要な事項の通知を請求することができる。

(特許権等の使用)

第9条 受注者は、特許権、実用新案権、意匠権、商標権その他日本国の法令に基づき保護される第三者の権利(以下「特許権等」という。)の対象となつている工事材料、施工方法等を使用するときは、その使用に関する一切の責任を負わなければならない。ただし、発注者がその工事材料、施工方法等を指定した場合において、設計図書に特許権等の対象である旨の明示がなく、かつ、受注者がその存在を知らなかつたときは、発注者は、受注者がその使用に関して要した費用を負担しなければならない。

(監督職員)

2 監督職員は、この約款の他の条項に定めるもの及びこの約款に基づく発注者の権限とされる事項のうち発注者が必要と認めて監督職員に委任したもののほか、設計図書に定めるところにより、次に掲げる権限を有する。

(1) この契約の履行について受注者又は受注者の現場代理人に対する指示、承諾又は協議

(2) 設計図書に基づく工事の施工のための詳細図等の作成及び交付又は受注者が作成した詳細図等の承諾

(3) 設計図書に基づく工程の管理、立会い、工事の施工状況の確認又は工事材料の試験若しくは確認

3 発注者は、2名以上の監督職員を置き、前項の権限を分担させたときにあつてはそれぞれの監督職員の有する権限の内容を、監督職員にこの約款に基づく発注者の権限の一部を委任したときにあつては当該委任した権限の内容を受注者に通知しなければならない。

4 第2項の規定による監督職員の指示又は承諾は、原則として、書面により行わなければならない。

5 この約款に定める催告、請求、通知、報告、申出、承諾及び解除については、設計図書に定めるものを除き、監督職員を経由して行うものとする。この場合においては、監督職員に到達した日をもつて発注者に到達したものとみなす。

(現場代理人及び主任技術者等)

(1) 現場代理人

(2) 主任技術者(監理技術者)

(3) 専門技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条の2に規定する技術者をいう。以下同じ。)

3 発注者は、前項の規定にかかわらず、現場代理人の工事現場における運営、取締り及び権限の行使に支障がなく、かつ、発注者との連絡体制が確保されると認めた場合には、現場代理人について工事現場における常駐を要しないこととすることができる。

4 受注者は、第2項の規定にかかわらず、自己の有する権限のうち現場代理人に委任せず自ら行使しようとするものがあるときは、あらかじめ、当該権限の内容を発注者に通知しなければならない。

5 現場代理人、主任技術者(監理技術者)及び専門技術者は、これを兼ねることができる。

(履行報告)

第12条 受注者は、設計図書に定めるところにより、この契約の履行について発注者に報告しなければならない。

(工事関係者に対する措置要求)

第13条 発注者は、現場代理人がその職務(主任技術者(監理技術者)又は専門技術者と兼任する現場代理人にあつては、それらの者の職務を含む。)の執行につき著しく不適当と認められるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

2 発注者又は監督職員は、主任技術者(監理技術者)又は専門技術者(これらの者と現場代理人を兼任する者を除く。)その他受注者が工事を施工するために使用している下請負人、労働者等で、工事の施工又は管理につき著しく不適当と認められるものがあるときは、受注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを求めることができる。

3 受注者は、前2項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に発注者に通知しなければならない。

4 受注者は、監督職員がその職務の執行につき著しく不適当と認められるときは、発注者に対して、その理由を明示した書面により、必要な措置をとるべきことを請求することができる。

5 発注者は、前項の規定による請求があつたときは、当該請求に係る事項について決定し、その結果を請求を受けた日から10日以内に受注者に通知しなければならない。

(工事材料の品質及び確認等)

第14条 工事材料の品質については、設計図書に定めるところによる。設計図書にその品質が明示されていない場合にあつては、中等の品質(営繕工事にあつては、均衡を得た品質)を有するものとする。

2 受注者は、設計図書において監督職員の確認を受けて使用すべきものと指定された工事材料については、当該確認に合格したものを使用しなければならない。この場合において、当該確認に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 監督職員は、受注者から前項の確認を請求されたときは、請求を受けた日から7日以内に応じなければならない。

4 受注者は、工事現場内に搬入した工事材料を監督職員の承諾を受けないで、工事現場外に搬出してはならない。

5 受注者は、前項の規定にかかわらず、第2項の確認の結果不合格と決定された工事材料については、当該決定を受けた日から7日以内に工事現場外に搬出しなければならない。

(監督職員の立会い及び工事記録の整備等)

第15条 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上調合し、又は調合について見本確認を受けるものと指定された工事材料については、当該立会いを受けて調合し、又は当該見本確認に合格したものを使用しなければならない。

2 受注者は、設計図書において監督職員の立会いの上施工するものと指定された工事については、当該立会いを受けて施工しなければならない。

3 受注者は、前2項に規定する場合のほか、発注者が特に必要があると認めて設計図書において見本又は工事写真等の記録を整備すべきものと指定した工事材料の調合又は工事の施工をするときは、設計図書に定めるところにより当該見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があつたときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

5 前項の場合において、監督職員が正当な理由なく受注者の請求に7日以内に応じないため、その後の工程に支障を来すときは、受注者は、監督職員に通知した上、当該立会い又は見本確認を受けることなく、工事材料を調合して使用し、又は工事を施工することができる。この場合において、受注者は、当該工事材料の調合又は当該工事の施工を適切に行つたことを証する見本又は工事写真等の記録を整備し、監督職員の請求があつたときは、当該請求を受けた日から7日以内に提出しなければならない。

(支給材料及び貸与品)

第16条 発注者が受注者に支給する工事材料(以下「支給材料」という。)及び貸与する建設機械器具(以下「貸与品」という。)の品名、数量、品質、規格又は性能、引渡場所及び引渡時期は、設計図書に定めるところによる。

2 監督職員は、支給材料又は貸与品の引渡しに当たつては、受注者の立会いの上、発注者の負担において、当該支給材料又は貸与品を確認しなければならない。この場合において、当該確認の結果、その品名、数量、品質又は規格若しくは性能が設計図書の定めと異なり、又は使用に適当でないと認めたときは、受注者は、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

3 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けたときは、引渡しの日から7日以内に、発注者に受領書又は借用書を提出しなければならない。

4 受注者は、支給材料又は貸与品の引渡しを受けた後、当該支給材料又は貸与品に種類、品質又は数量に関しこの契約の内容に適合しないこと(第2項の確認により発見することが困難であつたものに限る。)等があり使用に適当でないと認めたときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

5 発注者は、受注者から第2項後段又は前項の規定による通知を受けた場合において、必要があると認められるときは、当該支給材料若しくは貸与品に代えて他の支給材料若しくは貸与品を引き渡し、支給材料若しくは貸与品の品名、数量、品質若しくは規格若しくは性能を変更し、又は理由を明示した書面により当該支給材料若しくは貸与品の使用を受注者に請求しなければならない。

6 発注者は、前項に規定するほか、必要があると認めるときは、支給材料又は貸与品の品名、数量、品質、規格若しくは性能、引渡場所又は引渡時期を変更することができる。

7 発注者は、前2項の場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

8 受注者は、支給材料及び貸与品を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

9 受注者は、設計図書に定めるところにより、工事の完成、設計図書の変更等によつて不用となつた支給材料又は貸与品を発注者に返還しなければならない。

10 受注者は、故意又は過失により支給材料又は貸与品が滅失若しくは毀損し、又はその返還が不可能となつたときは、発注者の指定した期間内に代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えて損害を賠償しなければならない。

11 受注者は、支給材料又は貸与品の使用方法が設計図書に明示されていないときは、監督職員の指示に従わなければならない。

(工事用地の確保等)

第17条 発注者は、工事用地その他設計図書において定められた工事の施工上必要な用地(以下「工事用地等」という。)を、受注者が工事の施工上必要とする日(設計図書に特別の定めがあるときは、その定められた日)までに確保しなければならない。

2 受注者は、確保された工事用地等を善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。

3 工事の完成、設計図書の変更等によつて工事用地等が不用となつた場合において、当該工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。以下本条において同じ。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、当該工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

4 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わつて当該物件を処分し、工事用地等の修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

5 第3項に規定する受注者の執るべき措置の期限、方法等については、発注者が受注者の意見を聴いて定める。

(設計図書不適合の場合の改造義務及び破壊確認等)

第18条 受注者は、工事の施工部分が設計図書に適合しない場合において、監督職員がその改造を請求したときは、当該請求に従わなければならない。この場合において、当該不適合が監督職員の指示によるときその他発注者の責めに帰すべき事由によるときは、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

3 前項に規定する場合のほか、監督職員は、工事の施工部分が設計図書に適合しないと認められる相当の理由がある場合において、必要があると認められるときは、当該相当の理由を受注者に通知して、工事の施工部分を最小限度破壊して確認することができる。

4 前2項の場合において、確認及び復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

(条件変更等)

第19条 受注者は、工事の施工にあたり、次の各号のいずれかに該当する事実を発見したときは、その旨を直ちに監督職員に通知し、その確認を請求しなければならない。

(1) 図面、仕様書、閲覧設計書が一致しないこと(これらの優先順位が定められている場合を除く。)。

(2) 設計図書に誤びゆう又は脱漏があること。

(3) 設計図書の表示が明確でないこと。

(4) 工事現場の形状、地質、湧水等の状態、施工上の制約等設計図書に示された自然的又は人為的な施工条件と実際の工事現場が一致しないこと。

(5) 設計図書で明示されていない施工条件について予期することのできない特別の状態が生じたこと。

2 監督職員は、前項の規定による確認を請求されたとき、又は自ら同項各号に掲げる事実を発見したときは、受注者の立会いの上、直ちに調査を行わなければならない。ただし、受注者が立会いに応じない場合には、受注者の立会いを得ずに行うことができる。

3 発注者は、受注者の意見を聴いて調査の結果(これに対して執るべき措置を指示する必要があるときは、当該指示を含む。)を取りまとめ、調査の終了後14日以内にその結果を受注者に通知しなければならない。ただし、その期間内に通知できないやむを得ない理由があるときは、あらかじめ受注者の意見を聴いた上、当該期間を延長することができる。

4 前項の調査の結果、第1項の事実が確認された場合において、必要があると認められるときは、次の各号に掲げるところにより、設計図書の訂正又は変更を行わなければならない。

5 前項の規定により設計図書の訂正又は変更が行われた場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(設計図書の変更)

第20条 発注者は、前条第4項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、設計図書の変更内容を受注者に通知して設計図書を変更することができる。この場合において、発注者は、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工事の中止)

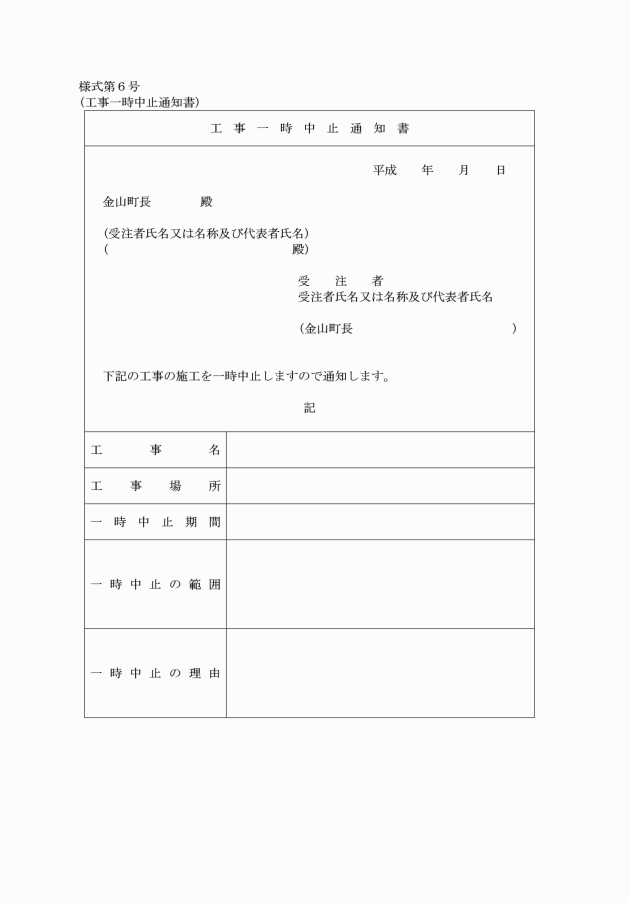

2 発注者は、前項に規定する場合のほか、必要があると認めるときは、工事の中止内容を工事一時中止通知書により受注者に通知して、工事の全部又は一部の施工を一時中止させることができる。

3 発注者は、前2項の規定により工事の施工を一時中止させた場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(著しく短い工期の禁止)

第21条の2 発注者は、工期の延長又は短縮を行うときは、この工事に従事する者の労働時間その他の労働条件が適正に確保されるよう、やむを得ない事由により工事等の実施が困難であると見込まれる日数等を考慮しなければならない。

(受注者の請求による工期の延長)

2 発注者は、前項の規定による請求があつた場合において、必要があると認められるときは、工期を延長しなければならない。発注者は、その工期の延長が発注者の責めに帰すべき事由による場合においては請負代金額について必要と認められる変更を行い、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(発注者の請求による工期の短縮等)

第23条 発注者は、特別の理由により工期を短縮する必要があるときは、工期の短縮変更を受注者に請求することができる。

2 発注者は、この約款の他の条項の規定により工期を延長すべき場合において、特別の理由があるときは、延長する工期について、通常必要とされる工期に満たない工期への変更を請求することができる。

3 発注者は、前項の場合において、必要があると認められるときは請負代金額を変更し、又は受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(工期の変更方法)

第24条 工期の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、発注者が工期の変更事由が生じた日(第22条の場合にあつては発注者が工期変更の請求を受けた日、前条の場合にあつては受注者が工期変更の請求を受けた日)から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(請負代金額の変更方法等)

第25条 請負代金額の変更については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知するものとする。ただし、請負代金額の変更事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合には、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

3 この約款の規定により、受注者が増加費用を必要とした場合又は損害を受けた場合に発注者が負担する必要な費用の額については、発注者と受注者とが協議して定める。

(賃金又は物価の変動に基づく請負代金額の変更)

第26条 発注者又は受注者は、工期内で請負契約締結の日から12箇月を経過した後に日本国内における賃金水準又は物価水準の変動により請負代金額が不適当となつたと認めたときは、相手方に対して請負代金額の変更を請求することができる。

2 発注者又は受注者は、前項の規定による請求があつたときは、変動前残工事代金額(請負代金額から当該請求時の出来形部分に相応する請負代金額を控除した額をいう。以下この条において同じ。)と変動後残工事代金額(変動後の賃金又は物価を基礎として算出した変動前残工事代金額に相応する額をいう。以下この条において同じ。)との差額のうち変動前残工事代金額の1000分の15を超える額につき、請負代金額の変更に応じなければならない。

3 変動前残工事代金額及び変動後残工事代金額は、請求のあつた日を基準とし、物価指数等に基づき発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあつては、発注者が定め、受注者に通知する。

5 特別な要因により工期内に主要な工事材料の日本国内における価格に著しい変動を生じ、請負代金額が不適当となつたときは、発注者又は受注者は、前各項の規定によるほか、請負代金額の変更を請求することができる。

6 予期することのできない特別の事情により、工期内に日本国内において急激なインフレーション又はデフレーションを生じ、請負代金額が著しく不適当となつたときは、発注者又は受注者は、前各項の規定にかかわらず、請負代金額の変更を請求することができる。

7 前2項の場合において、請負代金額の変更額については、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、協議開始の日から14日以内に協議が整わない場合にあつては、発注者が定め、受注者に通知する。

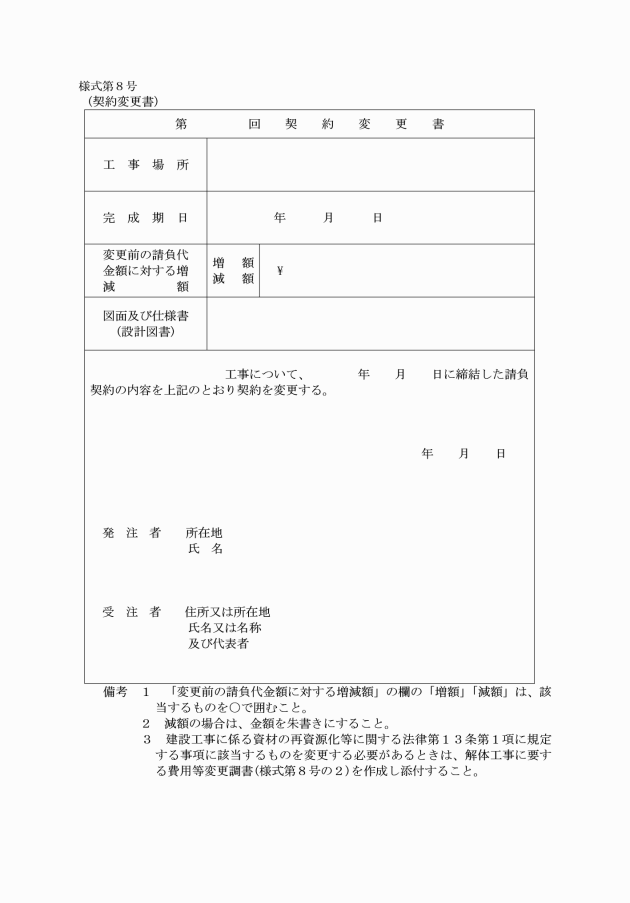

(契約変更書)

(臨機の措置)

第28条 受注者は、災害防止等のため必要があると認めるときは、臨機の措置をとらなければならない。この場合において、必要があると認めるときは、受注者はあらかじめ監督職員の意見をきかなければならない。ただし、緊急やむを得ない事情があるときは、この限りでない。

2 前項の場合においては、受注者は、そのとつた措置の内容を直ちに監督職員に通知しなければならない。

3 監督職員は、災害防止その他工事の施工上特に必要があると認めるときは、受注者に対して臨機の措置をとることを請求することができる。

4 受注者が第1項又は前項の規定により臨機の措置をとつた場合において、当該措置に要した費用のうち、受注者が請負代金額の範囲内において負担することが適当でないと認められる部分については、発注者が負担する。

(一般的損害)

(第三者に及ぼした損害)

2 前項の規定にかかわらず、工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の理由により第三者に損害を及ぼしたときは、発注者がその損害を賠償しなければならない。ただし、その損害のうち工事の施工につき受注者が善良な管理者の注意義務を怠つたことにより生じたものについては、受注者が負担する。

3 前2項の場合その他工事の施工について第三者との間に紛争を生じた場合においては、発注者及び受注者は協力してその処理解決に当たるものとする。

(不可抗力による損害)

第31条 工事目的物の引渡し前に、天災等(設計図書で基準を定めたものにあつては、当該基準を超えるものに限る。)で発注者と受注者のいずれの責めにも帰すことができないもの(以下この条において「不可抗力」という。)により、工事目的物、仮設物又は工事現場に搬入済みの工事材料若しくは建設機械器具(以下この条において「工事目的物等」という。)に損害が生じたときは、受注者は、その事実の発生後直ちにその状況を発注者に通知しなければならない。

2 発注者は、前項の通知を受けたときは、直ちに調査を行い、同項の損害(受注者が善良な管理者の注意義務を怠つたことに基づくもの及び第59条第1項の規定により付された保険等によりてん補された部分を除く。以下この条において「損害」という。)の状況を確認し、その結果を受注者に通知しなければならない。

3 受注者は、前項の規定により損害の状況が確認されたときは、損害による費用の負担を発注者に請求することができる。

5 損害の額は、次の各号に掲げる損害につき、それぞれ当該各号に定めるところにより、算定する。

(1) 工事目的物に関する損害

損害を受けた工事目的物に相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(2) 工事材料で通常妥当と認められるものに関する損害

損害を受けた工事材料で通常妥当と認められるものに相応する請負代金額とし、残存価値がある場合にはその評価額を差し引いた額とする。

(3) 工事仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものに関する損害

損害を受けた工事仮設物又は建設機械器具で通常妥当と認められるものについて、当該工事で償却することとしている償却費の額から損害を受けた時点における工事目的物に相応する償却費の額を差し引いた額とする。ただし、修繕によりその機能を回復することができ、かつ、修繕費の額が上記の額より少額であるものについては、その修繕費の額とする。

(請負代金額の変更に代える設計図書の変更)

2 前項の協議開始の日については、発注者が受注者の意見を聴いて定め、受注者に通知しなければならない。ただし、発注者が同項の請負代金額を増額すべき事由又は費用を負担すべき事由が生じた日から7日以内に協議開始の日を通知しない場合は、受注者は、協議開始の日を定め、発注者に通知することができる。

(検査及び引渡し)

2 発注者又は発注者が検査を行う者として定めた職員(以下「検査員」という。)は、前項の規定による通知を受けたときは、通知を受けた日から14日以内に受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、工事の完成を確認するための検査を完了し、当該検査の結果を受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、工事目的物を最小限度破壊して検査することができる。

3 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 発注者は、受注者が前項の申出を行わないときは、当該工事目的物の引渡しを請負代金の支払の完了と同時に行うことを請求することができる。この場合において、受注者は、当該請求に直ちに応じなければならない。

6 受注者は、工事が第2項の検査に合格しないときは、直ちに修補して発注者の検査を受けなければならない。この場合においては、修補の完了を工事の完成とみなして前各項の規定を適用する。

(請負代金の支払)

2 発注者は、前項の規定による請求があつたときは、その日から起算して40日以内に請負代金を支払わなければならない。

3 発注者がその責めに帰すべき事由により前条第2項の期間内に検査をしないときは、その期限を経過した日から検査をした日までの期間の日数は、前項の期間(以下この項において「約定期間」という。)の日数から差し引くものとする。この場合において、その遅延日数が約定期間の日数を超えるときは、約定期間は、遅延日数が約定期間の日数を超えた日において満了したものとみなす。

(部分使用)

2 前項の場合において、発注者は、その使用部分を善良な管理者の注意をもつて使用しなければならない。

3 発注者は、第1項の規定により工事目的物の全部又は一部を使用したことによつて受注者に損害を及ぼしたときは、必要な費用を負担しなければならない。

(前金払及び中間前金払)

第36条 受注者は、請負代金額が1件100万円以上の工事については、保証事業会社と契約書記載の工事完成の時期を保証期限とする公共工事の前払金保証事業に関する法律第2条第5項に規定する保証契約(以下「保証契約」という。)を締結し、その保証証書を発注者に寄託して、請負代金額の10分の4以内の前払金の支払を発注者に請求することができる。

2 受注者は、前項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であつて、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

3 発注者は、第1項の規定による請求があつたときは、その日から起算して14日以内に前払金を支払わなければならない。

(1) 工期の2分の1を経過していること。

(2) 工程表により工期の2分の1を経過するまでに実施すべきものとされている当該工事に係る作業が行われていること。

(3) 既に行われた当該工事に係る作業に要する経費が請負代金額の2分の1以上の額に相当するものであること。

9 前項の期間内で前払金の超過額を返還する前にさらに請負代金額を増額した場合において、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額以上の額であるときは、受注者は、その超過額を返還しないものとし、増額後の請負代金額が減額前の請負代金額未満の額であるときは、受注者は、受領済みの前払金の額からその増額後の請負代金額の10分の5(第4項の規定により中間前払金の支払を受けているときは10分の7)の額を差し引いた額を返還しなければならない。

(保証契約の変更)

第37条 受注者は、前条第5項の規定により受領済みの前払金に追加してさらに前払金の支払を請求する場合には、あらかじめ、保証契約を変更し、変更後の保証証書を発注者に寄託しなければならない。

2 受注者は、前項に定める場合のほか、請負代金額が減額された場合において、保証契約を変更したときは、変更後の保証証書を直ちに発注者に寄託しなければならない。

3 受注者は、前2項の規定による保証証書の寄託に代えて、電磁的方法であつて、当該保証契約の相手方たる保証事業会社が定め、発注者が認めた措置を講ずることができる。この場合において、受注者は、当該保証証書を寄託したものとみなす。

4 受注者は、前払金額の変更を伴わない工期の変更が行われた場合には、発注者に代わりその旨を保証事業会社に直ちに通知するものとする。

(前払金の使用等)

第38条 受注者は、前払金をこの工事の材料費、労務費、機械器具の賃借料、機械購入費(この工事において償却される割合に相当する額に限る。)、動力費、支払運賃、修繕費、仮設費、労働者災害補償保険料及び保証料に相当する額として必要な経費以外の支払に充当してはならない。

(部分払)

第39条 受注者は、工事の完成前に、出来形部分及び確認済工事材料に相応する請負代金相当額の10分の9以内の額について、次項から第6項までに定めるところにより部分払を請求することができる。ただし、この請求は、工期中年度ごとに3回を超えることができない。

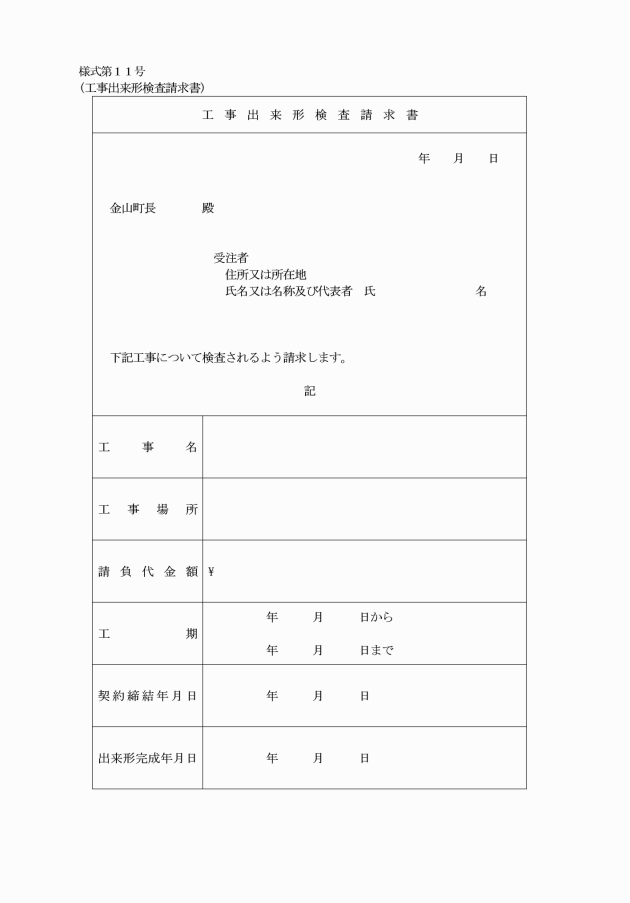

2 受注者は、部分払を請求しようとするときは、あらかじめ、当該請求に係る出来形部分又は確認済工事材料の確認をするための検査を工事出来形検査請求書(別記様式第11号)により発注者に請求しなければならない。

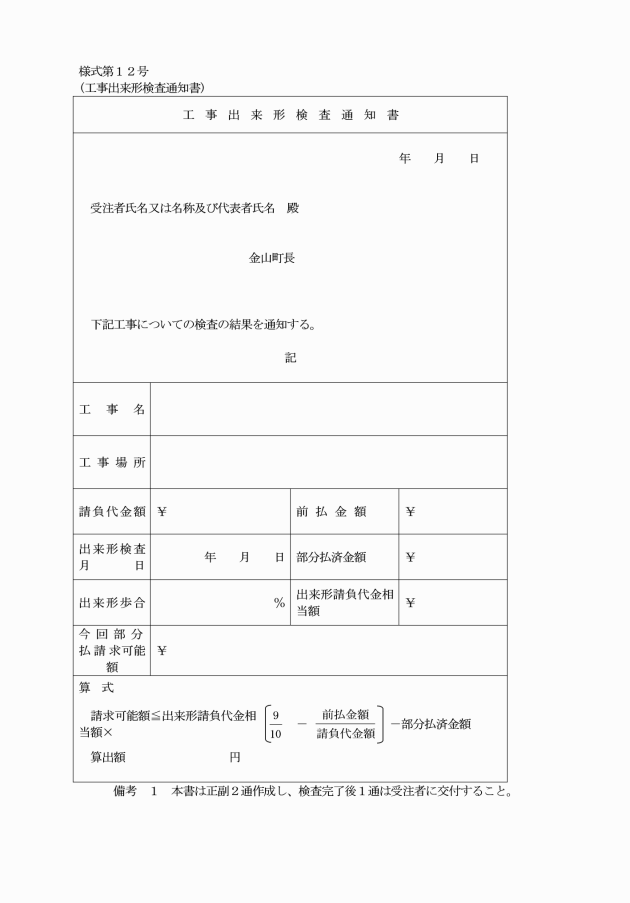

3 発注者又は検査員は、前項の場合において、当該請求を受けた日から14日以内に、受注者の立会いの上、設計図書に定めるところにより、前項の確認をするための検査を行い、当該検査の結果を工事出来形検査通知書(別記様式第12号)により受注者に通知しなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

4 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

5 受注者は、第3項の規定による検査結果の通知があつたときは、部分払を請求することができる。この場合においては、発注者は、当該請求のあつた日から起算して30日以内に部分払金を支払わなければならない。

6 部分払金の額は、次の式により算定する。この場合において、第1項の請負代金相当額は、発注者と受注者とが協議して定める。ただし、発注者が前項の請求を受けた日から10日以内に協議が整わない場合には、発注者が定め、受注者に通知する。

部分払金の額≦第1項の請負代金相当額×(9/10-前払金額/請負代金額)-部分払済金額

(部分引渡し)

第40条 工事目的物について、発注者が設計図書において工事の完成に先だつて引渡しを受けるべきことを指定した部分(以下「指定部分」という。)がある場合において、当該指定部分の工事が完了したときについては、第33条第1項中「工事を」とあるのは「指定部分に係る工事を」と、同条第2項、第4項及び第6項中「工事の」とあるのは「指定部分に係る工事の」と、同条第2項、第4項及び第5項中「工事目的物」とあるのは「指定部分に係る工事目的物」と、同条第5項及び第34条第1項及び第2項中「請負代金」とあるのは「部分引渡しに係る請負代金」と、第33条第6項中「工事が」とあるのは「指定部分に係る工事が」と読み替えて、これらの規定を準用する。

2 前払金の支払を受けている場合において、前項の規定により準用される第34条第1項の規定により請求することのできる額は、指定部分に相応する請負代金額から前払金額に指定部分の工事全体に対する割合を乗じて得た金額を控除した額とする。

(債務負担行為に係る契約の特則)

第41条 債務負担行為に係る契約において、各会計年度における請負代金の支払の限度額(以下「支払限度額」という。)は、次のとおりとする。

年度 円

年度 円

年度 円

2 支払限度額に対応する各会計年度の出来高予定額は、次のとおりとする。

年度 円

年度 円

年度 円

3 発注者は、予算上の都合その他の必要があるときは、第1項の支払限度額及び前項の出来高予定額を変更することができる。

(債務負担行為に係る前金払及び中間前金払の特則)

第42条 債務負担行為に係る契約の前金払及び中間前金払については、第36条第1項及び第4項中「契約書記載の工事完成の時期」とあるのは「契約書記載の工事完成の時期(最終の会計年度以外の会計年度にあつては、各会計年度末)」と、同条第1項、第4項及び第7項から第9項まで並びに第37条第2項中「請負代金額」とあるのは「当該会計年度の出来高予定額(前会計年度末における第39条第1項の請負代金相当額(以下この条及び次条において「請負代金相当額」という。)が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合において、当該会計年度の当初に部分払をしたときは、当初超過額を控除した額)」と読み替えて、これらの規定を準用する。ただし、この契約を締結した会計年度(以下「契約会計年度」という。)以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に前払金及び中間前払金の支払を請求することができない。

(債務負担行為に係る部分払の特則)

第43条 債務負担行為に係る契約において、前会計年度末における請負代金相当額が前会計年度までの出来高予定額を超えた場合においては、受注者は、当該会計年度の当初に当該超過額(以下「出来高超過額」という。)について部分払を請求することができる。ただし、契約会計年度以外の会計年度においては、受注者は、予算の執行が可能となる時期以前に部分払の支払を請求することができない。

2 この契約において、前払金及び中間前払金の支払を受けている場合の部分払金の額については、第39条第6項の規定にかかわらず、次の式により算定する。

部分払金の額≦請負代金相当額×9/10-(前会計年度までの支払金額+当該会計年度の部分払金額)-〔請負代金相当額-(前会計年度までの出来高予定額+出来高超過額)〕×(当該会計年度前払金額+当該会計年度の中間前払金額)/当該会計年度の出来高予定額

3 各会計年度において、部分払を請求できる回数は、次のとおりとする。

年度 回

年度 回

年度 回

(第三者による代理受領)

第44条 受注者は、発注者の承諾を得て請負代金の全部又は一部の受領につき、第三者を代理人とすることができる。

(前払金等の不払に対する受注者の工事中止)

2 発注者は、前項の規定により受注者が工事の施工を中止した場合において、必要があると認められるときは工期若しくは請負代金額を変更し、又は受注者が工事の続行に備え工事現場を維持し、若しくは労働者、建設機械器具等を保持するための費用その他の工事の施工の一時中止に伴う増加費用を必要とし、若しくは受注者に損害を及ぼしたときは必要な費用を負担しなければならない。

(契約不適合責任)

第46条 発注者は、引き渡された工事目的物が契約不適合であるときは受注者に対し、目的物の補修又は代替物の引渡しによる履行の追完を請求することができる。ただし、その履行の追完に過分の費用を要するときは、発注者は履行の追完を請求することができない。

2 前項の場合において、受注者は、発注者に不相当な負担を課するものでないときは、発注者が請求した方法と異なる方法による履行の追完をすることができる。

3 第1項の場合において、発注者が相当の期間を定めて履行の追完の催告をし、その期間内に履行の追完がないときは、発注者は、その不適合の程度に応じて代金の減額を請求することができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、催告をすることなく、直ちに代金の減額を請求することができる。

(1) 履行の追完が不能であるとき。

(2) 受注者が履行の追完を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(3) 工事目的物の性質又は当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行の追完をしないでその時期を経過したとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、発注者がこの項の規定による催告をしても履行の追完を受ける見込みがないことが明らかであるとき。

(発注者の任意解除権)

第47条 発注者は、工事が完成するまでの間は、次条、第49条又は第49条の2第1項に規定する場合のほか必要があるときは、この契約を解除することができる。

2 発注者は、前項の規定によりこの契約を解除した場合において、受注者に損害を与えたときは、その損害を賠償しなければならない。

(発注者の催告による解除権)

第48条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(1) 第6条第5項に規定する書類を提出せず、又は虚偽の記載をしてこれを提出したとき。

(2) 正当な理由なく、工事に着手すべき期日を過ぎても工事に着手しないとき。

(3) 工期内に完成しないとき又は工期経過後相当の期間内に工事を完成する見込みがないと認められるとき。

(4) 第11条第1項第2号に掲げる者を設置しなかつたとき。

(5) 正当な理由なく、第46条第1項の履行の追完がなされないとき。

(6) 前各号に掲げる場合のほか、この契約に違反したとき。

(発注者の催告によらない解除権)

第49条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第6条第1項の規定に違反して請負代金債権を譲渡したとき。

(2) 第6条第4項の規定に違反して譲渡により得た資金を当該工事の施工以外に使用したとき。

(3) この契約の目的物を完成させることができないことが明らかであるとき。

(4) 引き渡された工事目的物に契約不適合がある場合において、その契約不適合が目的物を除去した上で再び建設しなければ、契約をした目的を達することができないものであるとき。

(5) 受注者がこの契約の目的物の完成の債務の履行を拒絶する意思を明確に表示したとき。

(6) 受注者の債務の一部の履行が不能である場合又は受注者がその債務の一部の履行を拒絶する意思を明確に表示した場合において、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき。

(7) 契約の目的物の性質及び当事者の意思表示により、特定の日時又は一定の期間内に履行しなければ契約をした目的を達することができない場合において、受注者が履行をしないでその時期を経過したとき。

(8) 前各号に掲げる場合のほか、受注者がその債務の履行をせず、発注者が前条の催告をしても契約をした目的を達するのに足りる履行がされる見込みがないことが明らかであるとき。

(9) 暴力団(暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団をいう。以下この条において同じ。)又は暴力団員(同条第6号に規定する暴力団員をいう。以下この条において同じ。)が経営に実質的に関与していると認められる者に請負代金債権を譲渡したとき。

(11) 受注者(受注者が共同企業体であるときは、その構成員のいずれかの者。以下この号において同じ。)が次のいずれかに該当するとき。

イ 役員等(受注者が個人である場合にはその者その他経営に実質的に関与している者を、受注者が法人である場合にはその役員、その支店又は常時建設工事の請負契約を締結する事務所の代表者その他経営に実質的に関与している者をいう。以下この号において同じ。)が、暴力団又は暴力団員であると認められるとき。

ロ 役員等が、自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図る目的又は第三者に損害を加える目的をもつて、暴力団又は暴力団員を利用する等したと認められるとき。

ハ 役員等が、暴力団又は暴力団員に対して資金等を供給し、又は便宜を供与する等直接的あるいは積極的に暴力団の維持及び運営に協力し、又は関与していると認められるとき。

ニ 役員等が、暴力団又は暴力団員であることを知りながらこれを不当に利用する等していると認められるとき(ロに該当する場合を除く。)。

ホ 役員等が、暴力団又は暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認められるとき。

ヘ 下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約に当たり、その相手方がイからホまでのいずれかに該当することを知りながら、当該者と契約を締結したと認められるとき。

ト 受注者が、イからホまでのいずれかに該当する者を下請契約、資材又は原材料の購入契約その他の契約の相手方としていた場合(へに該当する場合を除く。)に、発注者が受注者に対して当該契約の解除を求め、受注者がこれに従わなかつたとき。

第49条の2 発注者は、この契約に関して次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに契約を解除することができる。

(1) 受注者が、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号。以下「独占禁止法」という。)第7条第1項若しくは第2項(第8条の2第2項及び第20条第2項において準用する場合を含む。)、第8条の2第1項若しくは第3項、第17条の2又は第20条第1項の規定による命令を受け、当該命令に係る抗告訴訟(行政事件訴訟法(昭和37年法律第139号)第3条第1項に規定する抗告訴訟をいう。以下この条のおいて同じ。)を提起しなかつたとき。

(2) 受注者が独占禁止法第7条の2第1項(同条第2項及び第8条の3において読み替えて準用する場合を含む。)若しくは第4項又は第20条の2から第20条の6までの規定による命令を受け、当該命令に係る抗告提訴を提起しなかつたとき。

(2)の2 受注者が独占禁止法第7条の2第1項ただし書の規定による命令を受けなかつたと認められるとき。

(2)の3 受注者が独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による課徴金の納付を命じない旨の通知を受けたとき。

(4) 受注者(法人の場合にあつては、その役員又はその使用人)が刑法(明治40年法律第45号)第96条の6若しくは第198条又は公職にある者等のあつせん行為による利得等の処罰に関する法律(平成12年法律第130号)第4条の規定による刑に処せられたとき。

2 受注者は、この契約に関して独占禁止法第7条の2第18項又は第21項の規定による通知を受けたときは、直ちに当該文書の写しを発注者に提出しなければならない。

(発注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

(公共工事履行保証証券による保証の請求)

2 受注者は、前項の規定により保証人が選定し、かつ、発注者が適当と認めた建設業者(以下この条において「代替履行業者」という。)から発注者に対して、この契約に基づく次の各号に定める受注者の権利及び義務を承継する旨の通知が行われた場合には、代替履行業者に対して当該権利及び義務を承継させる。

(1) 請負代金債権(前払金若しくは中間前払金、部分払金又は部分引渡しに係る請負代金として受注者に既に支払われたものを除く。)

(2) 工事完成債務

(3) 契約不適合を保証する債務(受注者が施工した出来形部分の契約不適合に係るものを除く。)

(4) 解除権

(5) その他この契約に係る一切の権利及び義務(第30条の規定により受注者が施工した工事に関して生じた第三者への損害賠償債務を除く。)

3 発注者は、前項の通知を代替履行業者から受けた場合には、代替履行業者が同項各号に規定する受注者の権利及び義務を承継することを承諾する。

4 第1項の規定による発注者の請求があつた場合において、当該公共工事履行保証証券の規定に基づき、保証人から保証金が支払われたときは、この契約に基づいて発注者に対して受注者が負担する損害賠償債務その他の費用の負担に係る債務(当該保証金の支払われた後に生じる違約金等を含む。)は、当該保証金の額を限度として、消滅する。

(受注者の催告による解除権)

第52条 受注者は、発注者がこの契約に違反したときは、相当の期間を定めてその履行の催告をし、その期間内に履行がないときは、この契約を解除することができる。ただし、その期間を経過した時における債務の不履行がこの契約及び取引上の社会通念に照らして軽微であるときは、この限りでない。

(受注者の催告によらない解除権)

第53条 受注者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにこの契約を解除することができる。

(1) 第20条の規定により設計図書を変更したため、請負代金額が3分の2以上減少したとき。

(受注者の責めに帰すべき事由による場合の解除の制限)

第54条 第52条各号又は前条各号に定める場合が受注者の責めに帰すべき事由によるものであるときは、受注者は、前2条の規定による契約の解除をすることができない。

(解除に伴う措置)

第55条 発注者又は検査員は、この契約が工事の完成前に解除された場合においては、出来形部分を検査の上、当該検査に合格した部分及び部分払の対象となつた工事材料の引渡しを受けるものとし、当該引渡しを受けたときは、当該引渡しを受けた出来形部分に相応する請負代金を受注者に支払わなければならない。この場合において、発注者又は検査員は、必要があると認められるときは、その理由を受注者に通知して、出来形部分を最小限度破壊して検査することができる。

2 前項の場合において、検査又は復旧に直接要する費用は、受注者の負担とする。

3 第1項の場合において、第36条(第42条第1項において準用する場合を含む。)の規定による前払金又は中間前払金があつたときは、当該前払金の額及び中間前払金の額(第39条及び第43条の規定による部分払をしているときは、その部分払において償却した前払金及び中間前払金の額を控除した額)を第1項前段の出来形部分に相応する請負代金額から控除する。この場合において、受領済みの前払金額及び中間前払金額になお余剰があるときは、受注者は、解除が第48条、又は第49条若しくは第49条の2第1項の規定によるとき又は第56条第3項各号に掲げる者がこの契約を解除したときにあつては、その余剰額に前払金又は中間前払金の支払の日から返還の日までの日数に応じ年2.5パーセントの割合で計算した額の利息を付した額を、解除が第47条第1項又は第52条又は第53条の規定によるときにあつては、その余剰額を発注者に返還しなければならない。

4 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、支給材料があるときは、第1項の出来形部分の検査に合格した部分に使用されているものを除き、発注者に返還しなければならない。この場合において、当該支給材料が受注者の故意若しくは過失により滅失若しくは毀損したとき、又は出来形部分の検査に合格しなかつた部分に使用されているときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

5 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、貸与品があるときは、当該貸与品を発注者に返還しなければならない。この場合において、当該貸与品が受注者の故意又は過失により滅失又は毀損したときは、代品を納め、若しくは原状に復して返還し、又は返還に代えてその損害を賠償しなければならない。

6 受注者は、この契約が工事の完成前に解除された場合において、工事用地等に受注者が所有し、又は管理する工事材料、建設機械器具、仮設物その他の物件(下請負人が所有し、又は管理するこれらの物件を含む。)があるときは、受注者は、当該物件を撤去するとともに、工事用地等を修復し、取り片付けて、発注者に明け渡さなければならない。

7 前項の場合において、受注者が正当な理由なく、相当の期間内に当該物件を撤去せず、又は工事用地等の修復若しくは取片付けを行わないときは、発注者は、受注者に代わつて当該物件を処分し、工事用地等を修復若しくは取片付けを行うことができる。この場合において、受注者は、発注者の処分又は修復若しくは取片付けについて異議を申し出ることができず、発注者の処分又は修復若しくは取片付けに要した費用を負担しなければならない。

9 工事の完成後にこの契約が解除された場合は、解除に伴い生じる事項の処理については発注者及び受注者が民法の規定に従つて協議して決める。

(発注者の損害賠償請求等)

第56条 発注者は、受注者が次の各号のいずれかに該当するときは、これによつて生じた損害の賠償を請求することができる。

(1) 工期内に工事を完成することができないとき。

(2) この工事目的物に契約不適合があるとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従つた履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

2 次の各号のいずれかに該当するときは、前項の損害賠償に代えて、受注者は、請負代金額の10分の1に相当する額を違約金として発注者の指定する期間内に支払わなければならない。

(2) 工事目的物の完成前に、受注者がその債務の履行を拒否し、又は受注者の責めに帰すべき事由によつて受注者の債務について履行不能となつたとき。

3 次の各号に掲げる者がこの契約を解除した場合は、前項第2号に該当する場合とみなす。

(1) 受注者について破産手続開始の決定があつた場合において、破産法(平成16年法律第75号)の規定により選任された破産管財人

(2) 受注者について更生手続開始の決定があつた場合において、会社更生法(平成14年法律第154号)の規定により選任された管財人

(3) 受注者について再生手続開始の決定があつた場合において、民事再生法(平成11年法律第225号)の規定により選任された再生債務者等

5 第1項第1号に該当し、発注者が損害の賠償を請求する場合の請求額は、請負代金額から出来形部分に相応する請負代金額を控除した額につき、遅延日数に応じ、年2.5パーセントの割合で計算した額とする。

(受注者の損害賠償請求等)

第57条 受注者は、発注者が次の各号のいずれかに該当する場合はこれによつて生じた損害の賠償を請求することができる。ただし、当該各号に定める場合がこの契約及び取引上の社会通念に照らして発注者の責めに帰することができない事由によるものであるときは、この限りでない。

(2) 号に掲げる場合のほか、債務の本旨に従つた履行をしないとき又は債務の履行が不能であるとき。

(談合等に係る違約金)

第57条の2 受注者は、この契約に関して第49条の2第1項各号のいずれかに該当するときは、発注者が契約を解除するか否かを問わず、違約金として、請負代金額の10分の2に相当する額を発注者の指定する期間内に支払わなければならない。ただし、発注者が特に認める場合は、この限りでない。

2 工事が完成した後に、受注者が第49条の2第1項各号のいずれかに該当することが明らかになつた場合についても、前項と同様とする。

3 前2項の場合において、受注者が共同企業体であり、既に解散されているときは、発注者は、受注者の代表者であつた者又は構成員であつた者に違約金の支払いを請求することができる。この場合においては、当該企業体のすべての構成員であつた者は、共同連帯して第1項の額を発注者に支払わなければならない。

(契約不適合責任期間等)

2 前項の規定にかかわらず、設備機器本体等の契約不適合については、引渡しの時、発注者が検査して直ちにその履行の追完を請求しなければ、受注者は、その責任を負わない。ただし、当該検査において一般的な注意の下で発見できなかつた契約不適合については、引渡しを受けた日から1年が経過する日まで請求等をすることができる。

3 前2項の請求等は、具体的な契約不適合の内容、請求する損害額の算定の根拠等当該請求等の根拠を示して、受注者の契約不適合責任を問う意思を明確に告げることで行う。

6 前各項の規定は、契約不適合が受注者の故意又は重過失により生じたものであるときには適用せず、契約不適合に関する受注者の責任については、民法の定めるところによる。

7 民法第637条第1項の規定は、契約不適合責任期間については適用しない。

8 発注者は、工事目的物の引渡しの際に契約不適合があることを知つたときは、第1項の規定にかかわらず、その旨を直ちに受注者に通知しなければ、当該契約不適合に関する請求等をすることはできない。ただし、受注者がその契約不適合があることを知つていたときは、この限りでない。

9 この契約が、住宅の品質確保の促進等に関する法律(平成11年法律第81号)第94条第1項に規定する住宅新築請負契約である場合には、工事目的物のうち住宅の品質確保の促進等に関する法律施行令(平成12年政令第64号)第5条に定める部分の契約不適合(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。)について請求等を行うことのできる期間は、10年とする。この場合において、前各項の規定は適用しない。

10 引き渡された工事目的物の契約不適合が支給材料の性質又は発注者若しくは監督員の指図により生じたものであるときは、発注者は当該契約不適合を理由として、請求等をすることができない。ただし、受注者がその材料又は指図の不適当であることを知りながらこれを通知しなかつたときは、この限りでない。

(火災保険等)

第59条 受注者は、工事目的物及び工事材料(支給材料を含む。以下この条において同じ。)等を設計図書に定めるところにより火災保険、建設工事保険その他の保険(これに準ずるものを含む。以下この条において同じ。)に付さなければならない。

2 受注者は、前項の規定により保険契約を締結したときは、その証券又はこれに代わるものを直ちに発注者に提示しなければならない。

3 受注者は、工事目的物及び工事材料等を第1項の規定による保険以外の保険に付したときは、その旨を直ちに発注者に通知しなければならない。

(賠償金等の徴収)