○金山町給水装置施行基準

昭和50年6月1日

制定

(目的)

第1条 この施行基準は、金山町水道事業給水条例(昭和46年金山町条例第40号。以下「条例」という。)、金山町水道給水条例施行規程(昭和50年金山町告示第4号。以下「規程」という。)及び金山町水道工事指定店に関する規程(昭和50年金山町告示第5号。以下「指定店規程」という。)に定めるもののほか、給水装置施行の細目について必要なことを定めることを目的とする。

(給水工事の申込)

第2条 金山町水道工事指定店(以下「工事指定店」という。)が、需要者から給水装置工事(以下「工事」という。)について委託をうけ工事を施行するときは、町長に給水装置工事申込書(以下「申込書」という。)を提出し、その承認をうけなければならない。(条例第5条)

(給水工事の申込手続)

第3条 申込書には、工事場所、目標、工事の種別(新設以外の工事については設備番号)を記入し、設計図を添え、当該工事の申込者、指定店及びその責任技術者が連署しなければならない。

2 申込を受理されたときは、指定の手数料を納入しなければならない。(条例第33条)

3 他人の家屋、構築物又は土地内に給水装置を設置しようとするとき及び他人の給水装置から分岐しようとするときは、利害関係人の同意承認を得るものとする。(規程第5条)

(設計図書)

第4条 申込書の設計図は、見取図、平面図及び立体図とする。

2 設計図は、給水装置記号表(別表第1)の記号により作成しなければならない。

3 使用材料については、名称、品名、形状、寸法、数量等を明記しなければならない。

(設計変更の手続)

第5条 つぎの各号にかかげる設計変更の事由が生じたときは、すみやかに町長に届出て設計変更図書を提出し、その承認をうけなければならない。ただし、町長においてその必要がないと認めたときは、この限りではない。

(1) せん数の増減

(2) 分岐点の変更

(3) 管の延長又は位置の変更

(4) 口径の変更

(5) 管種の変更

(6) 給水方式の変更

(所要水量)

第6条 給水装置の用途別使用量、同時使用率は、別表第2による。

(口径)

第7条 給水管の口径は、配水管の最低水圧時においても所要水量を充分に供給できる大きさとしなければならない。ただし、受水タンクを設け給水する場合は、タンクの容量をも考慮して決定するものとする。

2 口径は、分岐しようとする配水管の口径より大であつてはならない。

(給水方式)

第8条 給水方式は、町水道の水圧で直接に給水することを原則とする。ただし、次の各号によるときは、タンク式給水によらなければならない。

(1) 給水用具でない器具への給水

(2) 一時に多量の水を使用するとき、又は著しく水圧に影響を及ぼすおそれのある個所への給水

(3) 特別の給水装置を必要とする3階建以上の建築物への給水

(4) その他、町長が必要と認めたとき。

(設計範囲)

第9条 給水装置工事の設計は、直接給水するものは給水栓まで、受水タンクを設けるものは受水タンクの流入口までとする。

(材質及び規格)

第10条 給水装置工事に使用する給水管、メーター、分水栓、止水栓、給水栓等の材質は、水密性であり水圧、外圧その他の荷重に対して充分な耐力を有し、かつ、溶解によつて水を汚染させないもので、日本工業規格又は日本水道協会制定の規格に適合し、町長が指定したものでなければならない。

(給水管の種類)

第11条 給水管の種類は、亜鉛メッキ鋼管、第1種ポリエチレン管及び硬質塩化ビニール管とする。

2 前項の給水管は、地質その他の理由によつて不適当であると町長が認めたときは、その使用を制限又は禁止することがある。

(配管)

第12条 給水管の布設位置は、下水、便所、汚水タンク等の場所を避け、止水栓、メーター等は維持管理に支障をきたさない位置としなければならない。

2 給水管を河岸、側溝、石垣等に並行して布設する場合は、その構造物から30センチメートル以上離して布設しなければならない。

3 給水管の配管は原則として、家屋の外まわりに布設し、やむを得ぬ場合のほか、床下を横断したり、壁等に隠ぺいするような配管は避けなければならない。

4 給水管の埋設は、国、県、市町道内では、道路管理者が必要と定める深さとし、宅地内では45センチメートル以上にしなければならない。

(器具の連絡)

第13条 ボイラー、洗浄弁、医薬用器具等汚染の危険度の高い器具で、有効な逆流防止装置を備えていないものは、給水管に直接連絡してはならない。

(分水せん)

第14条 配水管に取付ける分水せんの数は、3個以内とし、取付間隔は、30センチメートル以上としなければならない。

2 鋳鉄管に分水せんを取付ける場合、分水せんのネジ山は、三山以上かからなければならない。

3 鋳鉄管に取付ける分水栓の取出最大口径は、別表第3による。

4 配水管又は給水管から分水する場合、管種並びに口径に応ずる取出給水管口径、分水栓口径、分水栓数及び取出方法は、別表第4のとおりとする。

(止水栓及び制水弁)

第15条 給水管には分水した管に近い宅地内に止水栓又は制水弁を設けなければならない。

2 給水管の長い場合その他給水管の布設状況により必要ある場合は、メーターの手前に止水栓又は制水弁を取付けなければならない。

3 給水管からさらに分岐した給水管にメーターを取付ける場合には、各メーターの流入口側に1個の止水栓又は制水弁を取付けなければならない。

4 口径50ミリメートル以上のメーターを取付ける場合には、メーターの流入口側に止水栓又は制水弁を設けなければならない。ただし、町長が必要でないと認めたときは、この限りではない。

5 水栓立上り、2階以上への立上り又は必要な個所に止水栓又は不凍式止水栓あるいは水抜栓を取付けなければならない。

(メーターの設置)

第16条 メーターは、給水管と同口径のものを標準とし、給水栓より低位置に、かつ、水平に設置しなければならない。

(きよう)

第17条 止水栓、メーター及び水抜栓等のきようのふたは、地上1~30センチメートル高く取付けなければならない。

2 水抜栓等を取付ける場合は、水の浸透及び排水をよくするため40立方センチメートル以上の砂利又は砕石を敷きつめなければならない。

(給水管の保護)

第18条 給水管の露出部分は、凍結及び損傷を防ぐため適当な材料でおおうものとする。

2 開きよを横断する場合は、原則として底部に配管し、底部に継手を使用してはならない。やむを得ず上部を配管する場合は、管の凍結、損傷等を考慮し、さや管に納め、保温をしなければならない。

(埋戻工)

第19条 埋もどしに際しては、管はだに傷を与えないよう石塊、コンクリートその他の雑物を取除いた土をもつて管をていねいに包み、以下順次厚さ20センチメートル毎に埋もどし、各層毎によくつき固め地面に凹凸を生じないようにしなければならない。

(排気及び洗浄)

第20条 工事完了後は管の排気と洗浄を徐々にし、かつ、充分に行わなければならない。

(完成届)

第21条 指定店は、工事が完成したときは、工事完成届に完成図及び精算工事費を記入して町長に提出し、町長の完成検査をうけなければならない。

完成図は、第4条に定めた設計図と同一要領で作成する。

(工事検査)

第22条 工事検査を中間検査及び完成検査とする。検査は使用材料、工法、保護工、布設延長、埋設深度及び漏水の有無について実施する。

2 漏水の有無については、水圧検査により行う。試験水圧は100kg/cm2で、水圧維持時間は30秒以上とする。

(指定店の準備)

第23条 指定店は、検査当日予め給水装置の各主要部分については原則として露出しておかなければならない。

2 検査に従事する職員は、前項の場所以外についても必要と認めたときは、指定店に掘り起させ、検査できるものとする。

(危険な接続等)

第24条 給水装置は、次の各号の要件を備えたものでなければならない。

(1) 給水装置には、ポンプその他水衡作用を生じやすい用具機械等を直結してはならない。

(2) 給水管は、水道以外の水管その他汚染の原因となるおそれのある管と直結してはならない。

(3) 浄水を入れ、又は受ける用具及び施設は、流入口をおとし込みとし、満水面と流入口の間隔は、流入管の管径以上(最小50ミリメートル)の高さを保持しなければならない。また完全な越流装置のない器具及び施設については、逆止弁を併用しなければならない。

(4) 給水装置の末端は、停滞水が生じない設備であること。

(5) 洗浄弁又は便器を使用するときは、完全な逆流防止装置及び真空破壊装置を備えること。

(6) 給水管中に停滞空気が生ずるおそれのあるところは、これを排除する装置を設けること。

附則

この施行基準は、昭和50年6月1日から施行する。

附則(平成2年6月30日)

(施行期日)

この基準は、平成2年7月1日から施行する。

附則(令和4年8月31日告示第79号)

この基準は、公布の日から施行し、令和4年4月1日から適用する。

別表第1

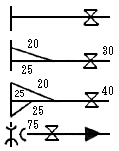

給水装置記号表

平面図 | 立体図 | |||||

| 新設給水管 |

| カラン | |||

| 再使用給水管 |

| 自在カラン | |||

| 配水管、概設管 |

| 胴長カラン | |||

| Φ25m/m以下メーター |

| 堅型カラン | |||

| Φ25m/m以上メーター |

| 堅型自在カラン | |||

| 分水栓 |

| 散水栓 | |||

| 止水栓 |

| 水飲栓 | |||

| 防寒止水栓 |

| 噴水栓 | |||

| 不凍給水栓 |

| 化学カラン | |||

| 共用不凍栓 |

| 衛生カラン | |||

| 立下り |

| シヤワーヘツド | |||

| 立上り |

| ホースカラン | |||

| 制水弁 |

| 不凍給水栓 | |||

| 室内消火栓 |

| ボールタツプ | |||

| ポンプ |

| フラツシユ弁 | |||

| バルブ類 |

| バルブ | |||

| チヤツキバルブ |

| ユニオン | |||

| 防護個所 |

| チーズ | |||

| 管径違個所 |

| エルボ | |||

| 給水栓 |

| ソケツト | |||

| シヤワー栓 |

| フランジ | |||

| ボールタツプ |

| プラグ | |||

| 管の交叉 |

|

| |||

|

|

|

| |||

給水管種類別記号 | 受水層 | (平面) | (立体) | |||

P・P | ポリエチレン管 |

|

| |||

V・P | 塩化ビニール管 | |||||

S・P | 鋼管 | |||||

ACP | 石綿セメント管 | |||||

別表第2

用途別使用量

用途別 | 使用水量 (l/分) | 対応する水栓の口径(m/m) | 備考 |

台所流し | 12~40 | 13~20 |

|

洗濯流し | 12~40 | 13~20 |

|

洗面器 | 8~15 | 10~13 |

|

浴槽 (和式) | 20~40 | 13~20 |

|

〃 (洋式) | 30~60 | 20~25 |

|

シヤワー | 8~15 | 10~13 |

|

小便器 (洗浄タンク) | 12~20 | 10~13 |

|

〃 (洗浄弁) | 20~45 | 13 | 1回(4~6秒)のしや出量2~3l |

大便器 (洗浄タンク) | 12~20 | 10~13 |

|

〃 (洗浄弁) | 70~13 | 25 | 1回(8~12秒)のしや出量13.5~16.5l |

手洗器 | 5~10 | 10~13 |

|

消火栓 | 130~260 | 40~50 |

|

散水せん | 15~40 | 13~20 |

|

洗浄栓 (自動車用) | 35~80 | 20~25 |

|

同時使用率

水せん数 | 同時使用率を考慮した水せん数 | 摘要 |

1個 | 1栓 |

|

2~4〃 | 2〃 |

|

5~10〃 | 3〃 |

|

11~15〃 | 4〃 |

|

16~20〃 | 5〃 |

|

21~30〃 | 6〃 |

|

給水栓の標準使用流量

給水せん口径 (m/m) | 10 | 13 | 20 | 25 |

|

|

標準使用流量 (l/分) | 10 | 17 | 40 | 65 |

|

|

別表第3

| 配水管口径(mm) 工法 | 75 | 100~125 | 150以上 |

分水栓口径 (mm) | 直接分水栓立込 | 13 | 20 | 25 |

サドル分水栓使用 | 30 | 40 | 40 |

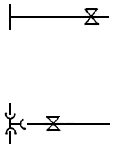

別表第4

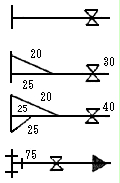

管種 | 配水管口径 | 給水管口径 | 分水栓口径 | 分水栓数 | 取付略図 | 摘要 |

石綿管 | 75 | 13~25 | 13~25 | 各1 |

| サドル分水栓使用 |

30 | 20 25 | 1 1 | サドル分水栓又はキギボルトチーズ | |||

40 | 20 25 | 1 2 | 〃 | |||

50以上 | 75×75 | 1 | T字管を使用、制水弁を取付、給水口径にする。 | |||

100~200 | 13~25 | 13~25 | 各1 |

| サドル分水栓使用 | |

30~40 |

|

| 75m/mの場合と同じ。 | |||

50以上 |

|

| ギボルトチーズ、又はT字管を使用 | |||

ビニール管 | 75 | 13~25 | 13~25 | 各1 |

| サドル分水栓使用 |

30 | 20 25 | 1 1 | サドル分水栓又はチーズを使用 | |||

40 | 20 25 | 1 2 | サドル分水栓又はチーズを使用 | |||

50以上 | 75×75 | 1 | チーズを使用、制水弁を取付、給水口径にする。 | |||

100~150 | 13~25 30~40 50以上 |

|

|

|

75m/mと同じ。 |